… mich zumindest, sollte ich als Untertitel vielleicht noch hinzufügen

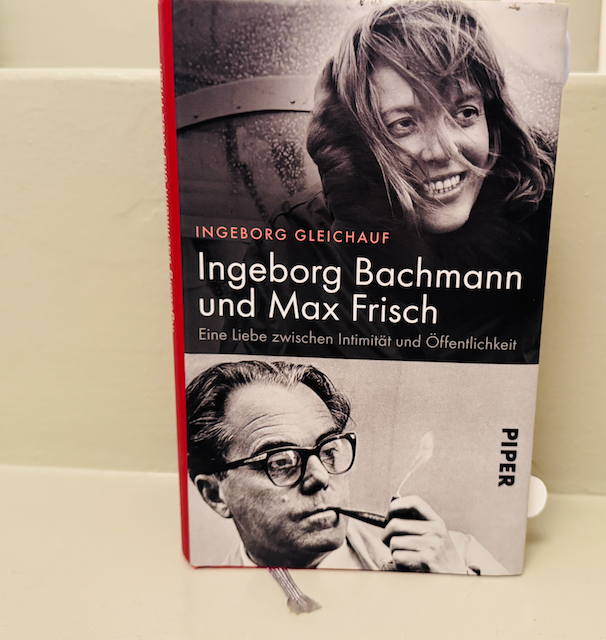

Vor einem Jahr sah ich im Berliner Delphi Kino den Film „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ mit der großartigen Vicky Krieps, die aktuell zu meinen deutschen Lieblingsschauspielerinnen gehört. Schon nach wenigen Einstellungen sah ich in ihr Ingeborg Bachmann, so wie ich sie mir seit Jahren vorstelle. Gerade das Zurückhaltende, sehr Überlegte und manchmal Stockende in der Sprache, das Spiel zwischen zuweilen schusseliger Schüchternheit und selbstbewusster Eleganz war es, das die Schauspielerin immer mehr hinter der dargestellten Ingeborg Bachmann zurücktreten ließ, ein perfektes Match für jedes Bio-Pic. In der Rahmenhandlung begegnet man im Film Ingeborg Bachmann in der letzten Phase ihres Lebens, sie ist mit dem jungen Adam Opel auf einer Ägyptenreise, die sie 1964 unternahm. In vielen Rückblenden setzt die Regisseurin Margarethe von Trotta die Beziehung zwischen der Dichterin und dem Schriftsteller Max Frisch, in meinen Augen nicht unbedingt ideal mit Ronald Zehrfeld besetzt, in den Fokus. Ursprünglich sollte der Film „Bachmann & Frisch“ heißen, nachdem aber erst 2022 nach Drehschluss der Briefwechsel zwischen den Schriftstellern veröffentlicht wurde, änderte von Trotta nicht nur ihre Sicht auf Frisch, sondern auch den Titel des Films, so nachzulesen in dem Artikel „Sie nannte ihn Monster“ in der Neuen Zürcher Zeitung. Eine ausgesprochen komplizierte Paarbeziehung, die lediglich fünf Jahre lang mehr oder weniger Bestand hatte und nicht nur Literaturwissenschaftler zu faszinieren scheint. Frisch selbst wird sie als einen „Sturzflug“ über vier Jahre bezeichnen.

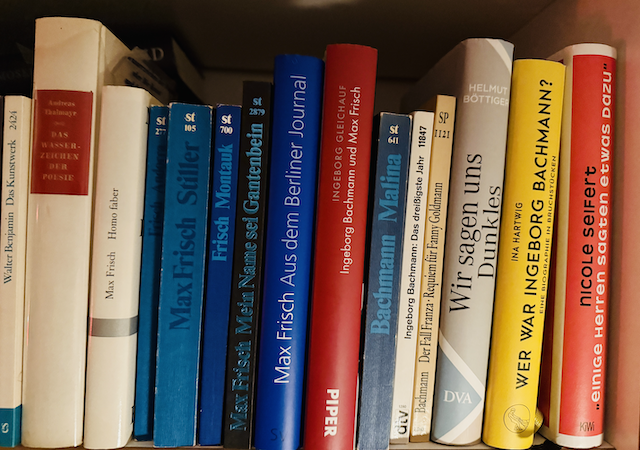

Max Frisch ist ein Autor, der in meiner Schulzeit der 80er Jahre im Deutschunterricht „gesetzt“ war. Oftmals führt das ja dazu, dass es sich damit dann auch erledigt hat. Vielleicht habe ich aber Glück gehabt und einige Lehrerinnen – es waren wirklich nur Frauen – erlebt, die mir Schriftsteller und vor allem auch Autorinnen näher gebracht, mich neugierig auf Recherchen gemacht und vor allem für Literatur begeistert haben. So kam es, dass ich mich noch recht jung „eingelesen“ habe in Frischs Werk, zu früh habe ich mich an dem komplexen „Stiller“ versucht und ihn sicherlich nicht verstanden. Mit dem 1954 erstmals veröffentlichten Roman gelang Frisch der Durchbruch als Schriftsteller, mit diesem internationalen Erfolg im Rücken wagte es Frisch, die Architektur aufzugeben und sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Meine absoluten Favoriten sind und bleiben jedoch „Homo faber“ und „Montauk“. In Faber, dem rationalen Ingenieur, sieht Frisch selbst sein Alter Ego. Bestimmt vier Mal habe ich die wirklich empfehlenswerte Roman-Verfilmung von Volker Schlöndorff gesehen, sie ist tatsächlich bereits aus dem Jahr 1992, unglaublich. Der Cast: der all-time sexy Intellektuelle unter den US-Akteuren Sam Shepard, der leider nicht mehr lebt, in der Rolle des Faber, eine noch sehr junge, zauberhafte Julie Delpy als Sabeth. Und natürlich nicht zu vergessen: die in eigentlich all ihren Rollen herausragende Barbara Sukowa als deren Mutter. Klingt wie eine Liebeserklärung.

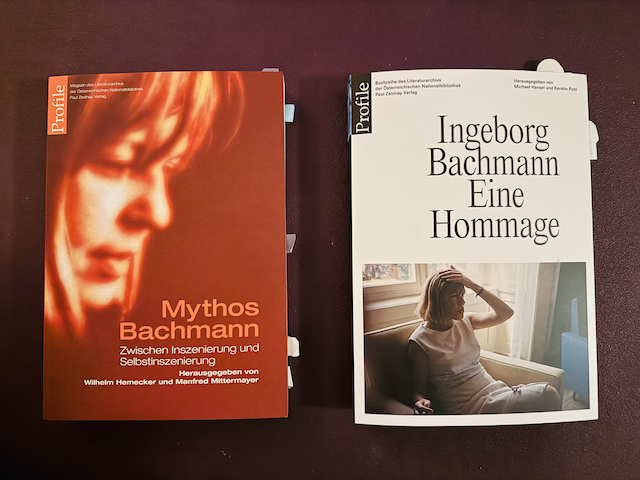

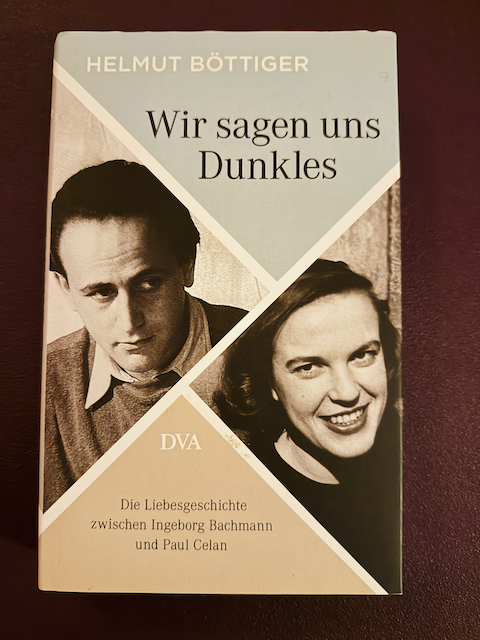

Aber zurück vom Frisch-Werk und den Verfilmungen zu der Beziehung, um die es mir in diesem Artikel geht, und ich gebe es zu, Ingeborg Bachmann ist eine Person, die mich schon immer fasziniert hat. Nicole Seifert widmet in ihrem absolut empfehlenswerten Band „‚Einige Herren sagten etwas dazu‘. Die Autorinnen der Gruppe 47“ natürlich auch ein Kapitel Ingeborg Bachman, auf die dieses Zitat im Titel zurückgeht. Sie ist „die“ Schriftstellerin der männerdominierten Gruppe 47 und fehlt seit Jahren in keiner Anthologie, sie wird

„zu ihrer mythenumrankten ‚Grande Dame‘, ihrem ‚Covergirl‘ oder, wie Helmut Böttiger schrieb, zu einer Art ‚Fetisch der Gruppe‘.“ (Seifert, S. 84)

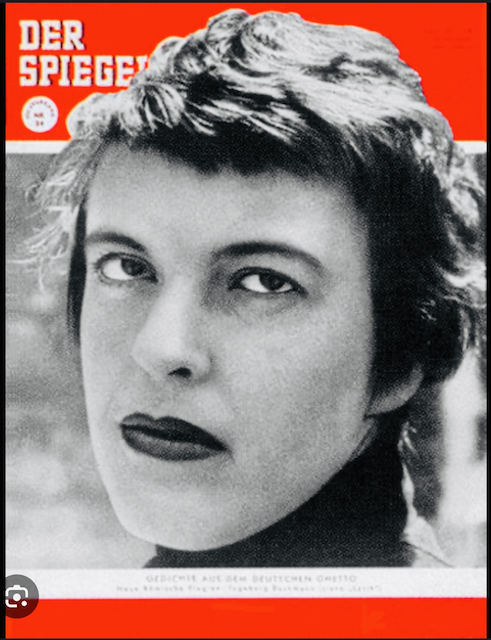

Ingeborg Bachmann – ein schillernd inszenierter Star im patriarchalisch strukturierten Literaturbetrieb der Nachkriegszeit. So etwas hatte es noch nie gegeben, dass eine Dichterin auf dem Titel eines deutschen Politmagazins erschienen ist. Bei Nicole Seifert lese ich dazu folgende Passage, die gerade auch im Kontext der Beziehungsgeschichten Bachmanns aufschlussreich ist:

„Der Spiegel inszeniert Bachmann damit als Frau, die sich nicht unterordnet, als Gegenentwurf zur deutschen Hausfrau, dem Frauenideal der Fünfziger Jahre – und damit als Provokation.“ (Seifert, S. 101)

Bachmann hatte 1954 bereits die beiden Gedichtbände „Die gestundete Zeit“ und „Anrufung des großen Bären“ veröffentlicht, die Gruppe 47 hatte ihr 1953 den eigenen Preis verliehen. Sie war außerdem als Journalistin tätig, schrieb Artikel und arbeitete für den Hörfunk. Bachmann war darüber hinaus eine promovierte Philosophin, ihre Dissertation hatte sie über Martin Heidegger geschrieben, belegt hatte sie aber auch Seminare in Germanistik und Psychologie – das wiederum kommt mir bekannt vor. Max Frisch wird gerade diese Art der humanistischen Bildung immer besonderen Respekt eingeflösst haben. So schreibt er in einem Brief 1959:

(…) ich stand von Anfang an unter Dir, ich setzte mich nicht gleich mit Dir, nie, ich setzte Dich immer höher, und es blieb mir oft das Wort im Mund stecken (…) (Briefwechsel, S. 158)

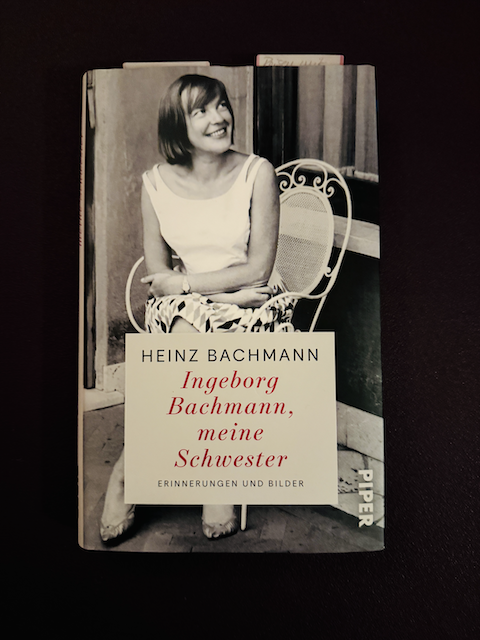

Auch diese Zeilen nehmen mich spontan für Max Frisch ein, der in vielen Aussagen über sich selbst eher ein wenig selbstgefällig oder gar arrogant erscheint. Trocken, fast belehrend – fand er ihn, so äußert sich der 13 Jahre jüngere Bruder Heinz Bachmann in seinem Buch „Ingeborg Bachmann, meine Schwester“ über Frisch. In diesen Erinnerungen erscheint „die Bachmann“ auch einmal von einer ganz anderen Seite, man begegnet hier einmal nicht einer melancholischen, in sich zurückgezogenen, problematischen Person, sondern einer sehr lebendigen, fröhlichen Frau, die Anekdoten erzählend schnell der Mittelpunkt jeder Gesellschaft ist. Ein Grund für die massiven Eifersuchtsattacken, die Frisch immer wieder überfallen?

Ein gegenseitiges Austarieren der jeweiligen Position – das wiederum in wunderbare Worte gekleidet – scheint diese besondere Beziehung von Anfang an zu bestimmen.

„Die Liebe – ein Fluch“, so überschreibt Iris Radisch in der Zeit Nr. 46 vom 10. November 2022 ihren Artikel zum Erscheinen des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch.

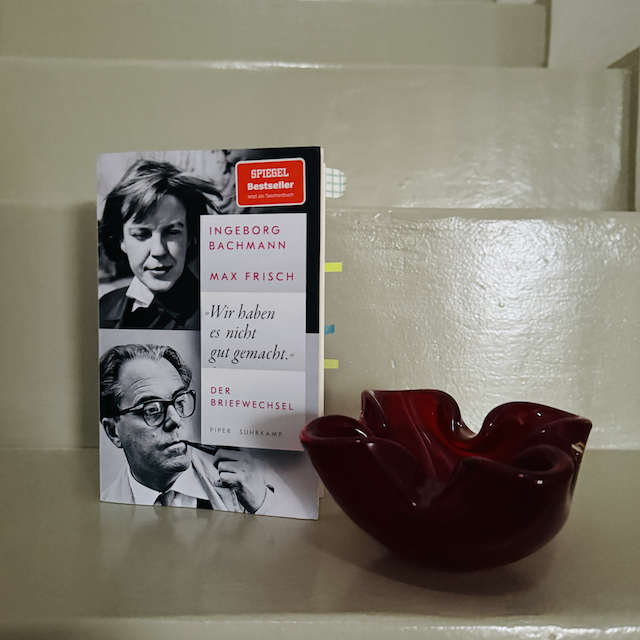

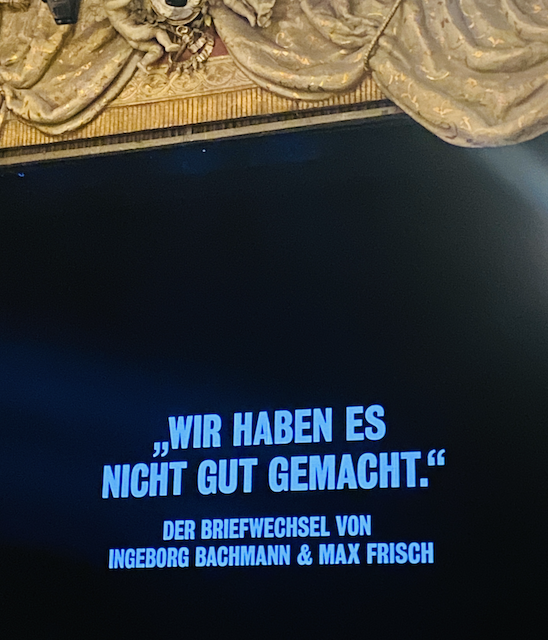

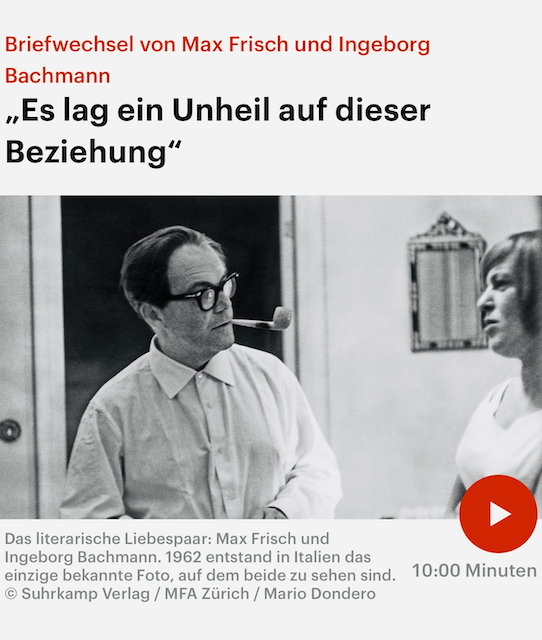

Diese Korrespondenz ist für Radisch ein „Liebesroman in Briefen“, dieser werde wiederum „Literaturgeschichte, Zeitgeschichte und Liebesgeschichte schreiben und ist nebenbei noch – großartige, überwältigende Literatur.“ Ich gebe ihr jetzt schon recht, da ich bislang nur die Hälfte der Briefe gelesen habe. Gekauft habe ich den Briefwechsel, der erstmals in einer Kooperation der Verlage Piper (Bachmanns einstiges Medium) und Suhrkamp (dem „Frisch-Verlag“) herausgegeben wurde, nach dem Besuch einer sehr besonderen Lesung im November 2024 im Berliner Ensemble. Constanze Becker und Matthias Brandt lasen daraus ausgewählte Briefe von Bachmann und Frisch, und tatsächlich schaffte es Brandt – ok, kein Wunder -, mir erstmals einen kleinen Eindruck der vermeintlichen Attraktivität Max Frisch‘ als Mann zu vermitteln. Denn dieser scheint über einen gewissen Zauber verfügt zu haben, gelang es Frisch im Jahr 1958 doch lediglich mit der Kraft seiner geschriebenen Worte, Bachmann auf sich aufmerksam zu machen.

Mit einem Leserbrief, den Max Frisch 1958 an den Piper-Verlag schickt, beginnt im Grunde die Liebesgeschichte. Er, der international bereits bekannte Autor, hatte Bachmanns Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ gehört und drückt seine Bewunderung für dieses Werk und dessen Urheberin in einem Brief aus.

Frisch schreibt, es sei ihm wichtig, dass „auch die andere Seite, die Frau“ sich ausdrücke.

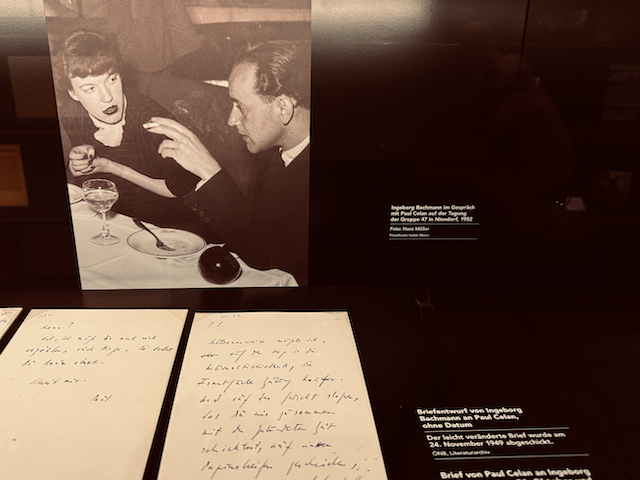

Max Frisch also der große Feminist? Wohl kaum. Radisch bezeichnet diese Korrespondenz und auch die Beziehung selbst nicht als Form der Liebe. „Nein, sie sind ein Dokument der Unmöglichkeit der Liebe und der erstickenden Enge des Geschlechterkampfes in den frühen 1960er Jahren und zwischen zwei Menschen, die wortreich keine gemeinsame Sprache finden.“ Treffen werden sich die beiden Schriftsteller erstmals am 3. Juli 1958 in Paris, dort wurde das Frisch-Stück „Biedermann und die Brandstifter“ aufgeführt. Bachmann wiederum war in dieser Stadt, da sie am Vortag die Beziehung zu ihrer großen Liebe, dem jüdischen Dichter Paul Celan, beendet hatte.

In feiner Robe war Ingeborg Bachmann gewandet, als sie Frisch in Paris trifft, sie war Zeit ihres Lebens eine „Fashionista“, bis in die Morgenstunde werden die beiden reden und trinken, eine Szene, die Frisch in „Montauk“ verwendet. Denn von Anfang an war ihm wohl bewusst, dass diese durchaus zerstörerische Liebe literarisch fruchtbar sein kann. Er ging ab einer gewissen Zeit dazu über, seine Briefe mit Durchschlagpapier – das kennen heute sicherlich nicht mehr allzu viele – zu tippen und die Kopien aufzuheben. Nur so gelang es, diesen Briefwechsel, der zuweilen auch Lücken aufweist, viele Jahre später posthum zu veröffentlichen, denn Frisch ging nie auf Bachmanns Forderung ein, ihre Briefe an sie zurückzugeben, sie wiederum hat die meisten seiner an sie gerichteten Korrespondenzen vernichtet.

Im Morgengrauen sitzen sie in einem Café in Les Halles, am Nebentisch Metzger mit blutigen Schürzen wie eine „plumpe Warnung“, so heißt es in „Montauk“.

Der Schweizer Max Frisch lebte zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt von seiner Ehefrau Gertrud Frisch-von Meyenburg und seinen drei Kindern, eine Ehe, in der die Rollen klassisch im Stil der 40er und 50er Jahre verteilt waren. Trudy, die ebenso wie Frisch Architektin war, gab ihre Arbeit auf und hielt ihrem Ehemann sowohl zunächst als Architekt als auch später als Schriftsteller „den Rücken frei“, wie es so schön heißt. Sie kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt, brachte jeden Tag das für Frisch so wichtige gute Essen auf den Tisch. 1954 zog er bereits aus dem gemeinsamen Haus aus, er war also auf sich gestellt, als er Ingeborg Bachmann kennen- und lieben lernt. Vertieft in den Briefwechsel wird deutlich, dass es von Anfang an um ein Ausloten des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Liebenden geht, der eher konventionelle, um 15 Jahre ältere Max Frisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine bislang sich selbstständig finanzierende und alleine lebende Ingeborg Bachmann, von der dieses Zitat überliefert ist:

„Die Ehe ist eine unmögliche Institution. Sie ist unmöglich für eine Frau, die arbeitet und die denkt und die selber etwas will.“

Dies klingt sehr eindeutig, doch genau das ist sie nicht, beschäftigt man sich mit den Briefen. Bereits zu Beginn debattieren die beiden über das Verhältnis „Herr und Magd“, wobei nicht ganz klar wird, wer diese Begrifflichkeit ins Spiel gebracht hat. 1959 liest man in Brief 83: „Max, es ist so schwer zu erklären, aber ich habe nur ganz selten das Gefühl der Gleichberechtigung, der gleichen Stufen zwischen uns.“ (S. 132)

An anderer Stelle aber schreibt Bachmann genau in jenem Brief:

„Es ist schwer für mich, weil ich so gerne etwas Ganzes möchte, etwas Kompromissloses mit Mann und Haus und Kind.“ (S. 133)

Frisch kritisiert von Anfang an die „Beziehungslosigkeit“, die der Liebe, die er von Bachmann erhält, innewohnt, und er erkennt schon früh: „Ich kann nicht alleine sein. Das ist der Fluch.“ (Brief 78 (1959), S. 111). An anderer Stelle heißt es im selben Brief: „Wir sollten nicht zusammen wohnen. (…) Du wirst mich aber immer alleine lassen, Inge, nicht nur mich. Ich habe mein halbes Leben vertan mit dem Irrsinn, ein Wesen ändern zu wollen nach den Wünschen und Bedürfnissen meiner Liebe; ich sollte es nicht nochmals tun.“ (S. 115) All diese Sätze werden bereits zu Beginn der Beziehung ausgetauscht, Frisch leidet an einer schweren Hepatitis, die ihn zu einem längeren Klinik- und Kuraufenthalt zwingt.

Überraschend schnell waren Bachmann und Frisch bereits im Herbst 1958 zusammengezogen, sie ließ sich in der Schweiz in Uetikon am Zürcher See, also in seiner Heimat, nieder. Aber diese Nähe war eine Herausforderung für beide, zumal sie nun nicht nur den Lebensmittelpunkt, sondern auch den Arbeitsplatz miteinander teilten. In dem Film von Margarete von Trotta hat sich mir eine Szene besonders eingeprägt: Max Frisch sitzt wie immer täglich an seiner Schreibmaschine, auf die er einhämmert, während Ingeborg Bachmann an ihrem Schreibtisch im Nachbarzimmer mit sich und den Worten ringt, sich die Ohren zuhält. Sie kann nicht arbeiten, während sich für sie sein mechanisches Schreiben wie das Abfeuern „einer Kalaschnikow“ anhört. In dieser Zeit arbeitet Frisch an dem Bühnenstück „Andorra“, sie wiederum kämpft mit dem Abgabetermin ihres Erzählbandes „Das dreißigste Jahr“. Kein guter „Co-Working-Space“ für die beiden Autoren! Es kommt zu einer vorübergehenden Trennung, die bereits vollzogen ist, bevor Frisch die schwierige Zeit im Krankenhaus antritt. Er erträgt sie dort auch kaum als Besucherin, schickt sie oft weg und wird von einer ehemaligen Geliebten stattdessen umsorgt. Auch diese Phase ihrer „On-off-Beziehung“ spiegelt sich in den Briefen wider.

Bachmann entzieht sich der Enge der Schweiz und reist nach Italien, das Land, in dem sie immer wieder Kraft auftankt. Hier arbeitet sie zusammen mit ihrem schwulen Freund, dem Komponisten Hans Werner Henze, an einigen Libretti seiner Opern. Sie hat verschiedene Wohnungen in ihrer Lieblingsstadt, in der sie auch als Übersetzerin italienischer Lyrik tätig ist.

Bachmann wurde im Juni 1926 im österreichischen Klagenfurt geboren, der Vater, ein Lehrer, fördert ihr Sprachtalent schon früh. Allerdings war dieser ebenfalls früh freiwilliges Mitglied der NSDAP, noch bevor es im März 1938 zum sog. „Anschluss Österreichs“ an Hitlers „Deutsches Reich“ kam. Ein Erlebnis, über das sie in einem späteren Interview sagen wird:

„Es hat einen Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt …“ (spannend dazu ist auch ein Blick auf die Website des Robert Musil Literaturmuseum)

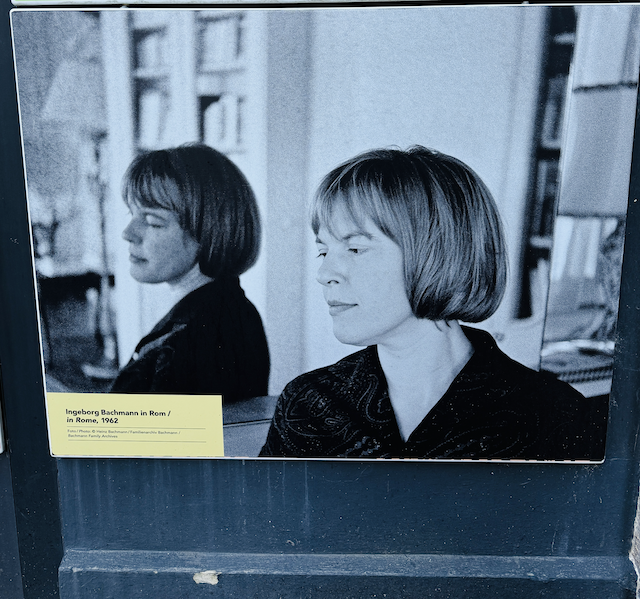

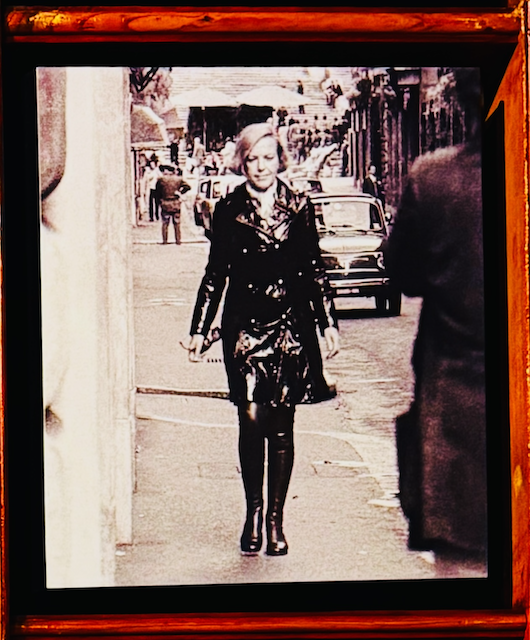

Bachmann wird dieses Thema in ihrer Prosa aufnehmen, „es ging um patriarchale Gewalt und wie diese zum Faschismus führt“ (Seifert, S. 107). Dies, aber auch die Haltung der Österreicher zu diesen Jahren in der Nachkriegszeit, die durch Verdrängung und Verharmlosung des Vergangenen auch hier geprägt ist, wird Bachmann immer wieder von ihrer Heimat Abstand nehmen lassen. Sie ist eine Reisende, aber Italien wird ihr „Herzensland“ sein, sie spricht die Sprache fließend, ist in Rom bestens vernetzt. Ähnlich wie das Titelbild im Spiegel so werden auch einige von ihr in Rom entstandenen Bilder ikonographisch, eines meiner Lieblingsbilder sah ich zuletzt in Wien, eine starke, moderne Frau im schwarzen Lackmantel mit hohen Stiefeln ist darauf zu sehen.

Aber oft beschleicht mich auch der Eindruck, dass der Schein allzu sehr trügt, ist dieses Bild doch aufgenommen in der Lebensphase, als Bachmann bereits mit schweren psychischen Problemen und Süchten zu kämpfen hatte. Aber zurück nach Italien im Jahr 1959, Briefe werden zwischen Rom und der Schweiz gewechselt, häufig findet darin das Thema der offenen Beziehung Raum, denn die Schriftsteller haben miteinander den sog. „Venedig-Vertrag“ geschlossen. Darin gestehen sie sich völlige Freiheit in erotischen Beziehungen mit Anderen zu, es darf allerdings nur nicht ernst werden, was immer das auch heißen mag. Spontan denke ich an Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre und den Roman „Sie kam und blieb“. Der Briefwechsel wiederum offenbart das zähe Ringen um Vertrauen, die eigene Position in der Beziehung, Unabhängigkeit und Geborgenheit, die vielen Selbstzweifel, auch als Künstler. Die Briefe lesen sich zuweilen fast quälend, sie geben viel Einblick in die Tiefe der Gefühle beider Schreibenden, wobei die große Sensibilität und Verletzlichkeit von Bachmann sehr schnell deutlich wird. In dem nachstehenden Beitrag aus Deutschlandfunk Kultur ist zu hören, dass der Opfer-Mythos der Bachmann ein wenig entzaubert wird, man selbst als Leser aber auch peu à peu damit aufhört, der permanente Richter über diese Beziehung sein zu wollen. Auch das ist eine Erfahrung, die ich teile, spannend, denn tatsächlich ging ich sehr voreingenommen und parteiisch an diese Lektüre heran.

Frisch folgt später Ingeborg Bachmann nach Rom und wird auch dort ausgesprochen kreativ sein, große Teile seines Romans „Mein Name sei Gantenbein“ entstehen hier. In dieses Werk fließt sehr viel der bereits ausgesprochen zerrütteten Beziehung ein, in dem Briefwechsel erfährt man nun, dass Bachmann diesen Roman vorab gelesen und im Grunde „abgesegnet“ hatte. In einem Brief aus dem Jahr 1963, den sie in der Berliner Akademie der Künste an ihn schreibt, gibt es sogar einen „Zettel mit meinen Wünschen“ zur weiblichen Hauptfigur Lila. 1964 erscheint „Gantenbein“ – ein Jahr nach Beziehungsende – für Bachmann eine Katastrophe, vernichtet und bloßgestellt fühlt sie sich durch diesen Text. Frisch, der Bachmann oft „das Mädchen“ genannt, wendet sich in „ihrer“ Stadt Ron einem wirklichen Mädchen zu, der Studentin Marianne Oellers, die später seine Frau wird. Ingeborg Bachmann stürzt in eine tiefe Krise, liefert sich selbst 1962 in Zürich in eine Klinik ein. Von diesem psychischen Zusammenbruch wird sie sich nie mehr erholen. Beruhigungs- und Schmerztabletten, aber auch Alkohol und zahlreiche Zigaretten werden ihre Begleiter, ihre Schreibkrisen nehmen immer häufiger Besitz von ihr. 1973 stirbt sie in Rom, „ihrer“ Stadt, an den Folgen einer Brandverletzung. Sie war mit einer brennenden Zigarette in ihrer letzten Wohnung in der Via Giulia eingeschlafen, im Krankenhaus war den Ärzten die Medikamentenabhängigkeit nicht bekannt, weshalb der „kalte Entzug“ letztlich auch eine der Todesursachen war. Sie wird 47 Jahre alt. Frisch wird sie überleben, um viele Jahr, er stirbt 1991 mitten in den Vorbereitungen seines 80. Geburtstags in Zürich.

„Todesarten“ – das ist der Titel des vierbändigen Prosazyklus von Bachmann, in dem auch die Beziehung mit Max Frisch verschlüsselt Einzug findet, darin enthalten der Roman „Malina“, der unvollendet bleiben wird. Die Figuren in diesem Roman befinden sich in Auflösung, und daran muss ich denken, da ich mich gerade mit Ingeborg Bachmann in diesen Wochen doch intensiv beschäftigt habe. Eine einst glanzvolle Dichterin, deren Idol eine andere Tragödin, die Opern-Diva Maria Callas war, autark lebend, überdurchschnittlich intelligent und kreativ, italophil, dem guten Leben zugewandt – ist mehr und mehr in Auflösung begriffen und fällt letztlich den Flammen zum Opfer. Ein Leben wie ein Romanfragment.

Nachdem ich diesen Artikel nun geschrieben haben, wird mir auch nochmals klar, was ich faszinierend finde an der Bachmann.-Frisch-Beziehung: Es ist die Tatsache, dass diese sich in den 60er Jahren – also vor über einem halben Jahrhundert – entfaltende Liebesgeschichte und der Diskurs im Grunde zeitlos und auf jeden Fall auch aktuell wirken. Die Dualitäten „Freiheit und Abhängigkeit“, „Nähe und Distanz“, ein intellektueller Mann, der unabhängige Frauen womöglich liebt, sich gleichzeitig nach Umsorgtwerden sehnt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine moderne, selbständige Frau, die „auf Augenhöhe“ geliebt werden möchte. Beziehungsthemen und Rollenmuster, die auch ich mit meinen Freundinnen im Jahr 2025 noch diskutiere. Gefühlt eine ever lasting story.

Unbedingt besuchen bei einem Wientrip

Schlussbemerkung: „Rückkehr nach Montauk“ mit Nina Hoss ist der zweite Schlöndorff-Film, den ich hier noch kurz erwähnen möchte, jedoch basiert dieser nur auf Motiven des Frisch-Romans und ist eher als eine eigene Geschichte zu sehen. Der Text „Montauk“ ist 1975 erschienen, in der Literatur über Frisch ist zu lesen, dass diese Erzählung eine Sonderstellung im Werk des Autors einnimmt. Der Ich-Erzähler trägt hier den Namen Max, und es ist Frisch selbst, der sein Leben Revue passieren lässt, von den wichtigsten Frauen, die ihn begleiteten, erzählt, das Alter und das Schreiben thematisiert. Ingeborg Bachmann spielt hier eine zentrale Rolle, zumindest habe ich dies immer so empfunden. Sie war bereits drei Jahre tot, als die Erzählung erschien und konnte nicht mehr darauf reagieren, anders die anderen Frauen, die die Erzählung eher abständlich kommentierten, so auch Marianne Oellers. Der legendäre Literaturkritiker Reich-Ranicki wiederum feierte das Werk und nahm es in seinen Kanon der 20. besten Romane der Weltliteratur auf, was auch immer das heißen mag. Er ist es letztlich, der Bachmann dafür öffentlich kritisiert hat, sich von der Lyrik abgewandt zu haben, für ihr Prosawerk hatte er wenig übrig. Und so schließt sich der Kreis und mein Artikel zu einem Stückchen deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts mit der Überschrift „It was a man’s world“ – wie gut, dass wir inzwischen gefühlt doch weiter sind, wenngleich es noch immer viel Luft nach oben gibt …

Und noch eine absolute Empfehlung: Aufgrund des Erfolgs gibt es noch eine Lesung von Auszügen aus dem Briefwechsel im Berliner Ensemble am 21.02.2025.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin