Oder: Wie Bücher selbst im tiefsten Schlamm zu wahren Wegbegleitern und Trostspendern werden können

Erst im vergangenen Jahr schrieb ich über Detoxen auf der „schweigenden Finca“, im Sommer 2025 bin ich in ähnlicher Mission unterwegs, aber die Zeiten und die Ziele ändern sich: Ich setzte mich ins Auto und sauste von Berlin nach Abano Terme. Ich bin sicher, ganz vielen wird dieser Ort so gar nichts sagen, und um es gleich hier vorwegzunehmen – das macht auch überhaupt nichts, denn schon am Ortseingang wird klar:

Man kann absolut in Ruhe sterben, ohne in Abano gewesen zu sein.

Daher drängt sich die Frage auf, was mich bitte auf diesen Flitz brachte … Ok, die Gründe sind oll und absolut unsexy, aber wahr, es sind die Knochen und Gelenke, die schmerzen und sich eben nicht mehr allzu geschmeidig in die yogischen Hunde biegen lassen. Nachdem ich zu Hause vieles ausprobiert hatte, bester Kunde bei Herstellern von Supplements jedweder Art inzwischen bin, brachte mich eine gute Freundin darauf, es doch einmal mit einer althergebrachten Kur zu probieren. Zunächst wies ich das weit von mir, denn die Reha-Kliniken an Nord- und Ostsee sahen vor allem nach besseren Krankenhäusern aus, ich roch förmlich die Schonkost der Kantinenküche und war sehr schnell raus. Dann aber fiel mir meine Mutter ein, die schon in den 90er Jahren genau in dieser Mission mit ihren Nachbarn im Herbst in die Thermen nach Abano fuhr, dazu den feinsten Zwirn einpackte – gerne auch sogenannte Cocktail-Kleider, in denen sie zum abendlichen Aperitivo perfekt angezogen war – und immer in den höchsten Tönen schwärmte. Meine Schwester und ich hatten uns darüber oft lustig gemacht, aber nun, 30 Jahre später, begab ich mich zunächst im Netz auf Spurensuche.

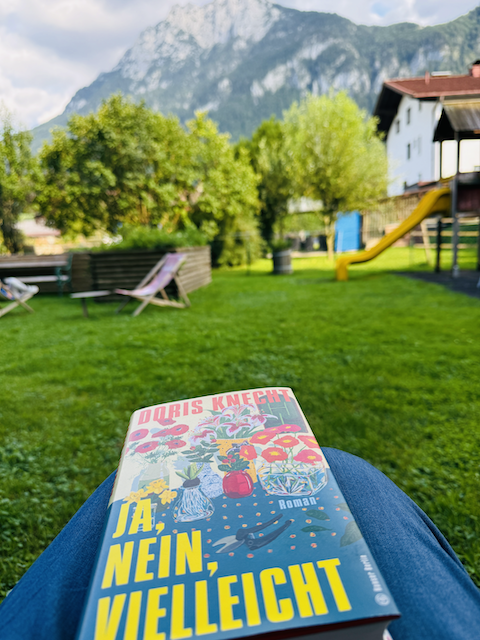

Relativ schnell wurde ich fündig – das Hotel Terme Europa mit einer eigenen Fango-Quelle sollte es werden, ein neuer Spa-Bereich hat mich sofort überzeugt, natürlich auch der kleine Image-Film, in dem die schöne junge (!) Frau, auf deren elegantem Rücken eine Fango-Packung drapiert ist, auf einer Outdoor-Liege im lauschigen Park zu sehen ist. Am Abend geht sie mit ihrem top-gestylten Italiener zum fine Dining, das natürlich à la minute zubereitet wird. Als ich dann noch sah, dass meine Krankenkasse mit diesem 4-Sterne-Hotel eine Kooperation unterhält, war die Entscheidung gefallen. Eine Rundum-Mobilisierung meines Körpers sollte es werden, totale Konzentration auf „me, myself and I“, und schnell sollte es auch gehen. Daher brach ich bereits im August auf. Ich ahnte aber schon zu Hause in Berlin, dass Mobilität vor Ort kein Fehler sein könnte, genauso wenig wie ein „fein kurartiertes“ Buch-Körbchen, das mich auffängt und durch vermeintlichen Kur-Koller trägt. Die erste Station brachte mich nach Kufstein, beim „Sattlerwirt“ in Ebbs verbrachte ich eine Nacht und hatte mir für diese Etappe bewusst Doris Knecht eingepackt: „JA, NEIN, VIELLEICHT“. Geliebt habe ich dieses Buch, so viel kann ich vorwegnehmen.

In jeder Hinsicht war das der perfekte Einstieg in meine persönliche „Heil-Reise“, ich kam mir sofort vor wie mitten in der Szenerie der Serie „Der Bergdoktor“ – zugegeben, eines meiner „guilty pleasures“ als Berliner Einschlaf-Ritual in besonders harten Zeiten – und hatte wieder einmal ein unheimlich gutes Gefühl im Bauch, alleine unterwegs zu sein. Und genau um eine solche Frau Ende 50, die recht gut mit sich selbst zurechtkommt, geht es auch in Doris Knechts Roman, der eine Art Fortsetzung des wunderbaren Buchs „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“ ist. Die alleinlebende Ich-Erzählerin trifft in ihrem Haus auf dem Land auf einen alten Freund, mit dem sie sich zunächst mehr vorstellen kann. Er hat das Weingut des alten Vaters übernommen, um dort nun „in Naturwein zu machen“. Im Grunde eine eher unaufgeregte Geschichte, die aber so viel treffende Beobachtungen des Alltags enthält, dazu den leicht derben österreichischen Humor als Grundton hat, dass ich sie einfach nur empfehlen kann. Oft habe ich laut losgelacht auf meiner zum Glück etwas abgerückten Liege. Ich bin ohnehin ein erklärter Fan von Knechts Romanen, habe extra in Berlin schon für diesen Post ein Bild all der Bücher gemacht, die ich zu Hause von ihr Im Regal habe, aber soeben dachte ich, das ist Stoff für einen eigenen Blog-Artikel auf, denn den hätte sie absolut verdient.

Und weiter geht’s über den Brenner – Ziel: Hotel Terme Europa – Fango mit quattro stelle

Nachdem ich beim „Sattlerwirt“ am Abend zum Entsetzen der übrigen Gäste als alleinreisende Frau einen ziemlich guten Vierer-Tisch draußen für mein Wiener Schnitzel in Beschlag genommen hatte, ging es gleich am nächsten Tag auf die Brenner-Autobahn. Die zweite Etappe nach Abano Terme zog sich dann doch, um kurz vor vier war ich endlich vor Ort. Mein erster Eindruck nach dem Ortsschild: back to the Seventies! Schön ist anders, aber gut, das ist ja sicherlich noch nicht die Stadtmitte, kleine Selbst-Einrede zur Beschwichtigung, darin bin ich zuweilen ganz gut. Abwarten!

Ich kam aber ohnehin gar nicht dazu, darüber noch intensiver nachzudenken, denn gleich um 16:15 Uhr nahm mich der Kur-Arzt in Empfang und wunderte sich, warum der Blutdruck nicht ganz so entspannt ausschlug. Nachdem ich meine Malaisen radebrechend geschildert hatte, wurde mir ein Rundum-Programm gebastelt, das mich die nächsten drei Wochen beschäftigt halten würde. Überschrift: Rundum-Mobilisierung! Richtig vielversprechend. Recht erschöpft kam ich mit meinem fetten Gepäck dann in meinem Zimmer 423 an, das glücklicherweise einen Balkon hatte, auf dem ich gleich mal die View genießen wollte. Was soll ich sagen? Ich fühlte mich an eine Silvester-Reise nach Budapest kurz vor Mauerfall erinnert, als ich mit meinen Freunden von der Uni nur noch in einer Unterkunft am Stadtrand unterkommen konnte. Pilischwöreschwa (unter diesem Begriff ist bei uns allen dieser verwunschene Ort noch heute abgespeichert) auf Italiano, mein erster Gedanke. Dennoch – in der Ferne leuchtete der Thermal-Pool auf, viele freie Liegen waren zu sehen. Also vorerst alles ganz ok!

Und dann war auch schon die Zeit gekommen, das erste Abendessen einzunehmen, Time-Slot 19:30 bis 20:30 Uhr, straffes Regiment. Hungrig war ich und stand schon kurz nach sieben unten in der pompös gestalteten Lobby und suchte nach Nahrung, man bot mir an, erst einmal in der Bar einen kleinen Aperitivo einzunehmen. Fein, ganz nach meinem Geschmack, wenn ich eine Sache in Italien ganz besonders liebe, dann ist es diese großartige Tradition. Perfekte Location zudem, um mir einen ersten Eindruck von den anderen „Kur-Gästen“ zu verschaffen. Viele Italiener waren im August im Hotel, zum Glück, sie waren es dann auch, die den Stil im Wesentlichen prägten. Sehr musste ich dann an die so von meiner Mutter leicht großspurig titulierte „Abendgarderobe“ denken, Pailletten, wohin das Auge reicht, auch der Goldschmuck wurde nicht zu knapp ausgeführt. Madame Chauchat aus dem „Zauberberg“ fiel mir auch wieder ein, vor allem dann, als die Pforten zu dem großen Salon eröffnet wurde, in dem allabendlich nun das mehrgängige Cena stattfinden sollte. Ein Traum in Weiß, alle Gänge wurden von den rührigen Kellnern im schwarzen Anzug am weißen Damast-Tisch serviert, manches Mal gab es auch ein Candle-Light-Dinner mit Piano-Begleitung – die Zeit schien stillzustehen. Altersdurchschnitt ca. 70, dachte ich arrogant, bin ja auch nicht mehr sooo weit davon entfernt. Ich plauderte dann auch fröhlich mit dem weitaus älteren Italiener am Nachbartisch – sehr zum Leidwesen der dazugehörigen Signora in rot-schwarzem Zwirn mit Perlen-Collier, die dafür sorgte, dass der Gatte am nächsten Abend im Zimmer bleiben musste. Ohnehin war mein Tisch einer jener kleinen runden, die am Rand des Saals den zahlreichen alleinreisenden Damen vorbehalten waren. Neben mir die 80jährige, unglaublich lebenslustige Koblenzerin Ingrid, die mir noch beste Gesellschaft leisten würde. Komplett aus der Zeit gefallen kam ich mir vor, noch mal mehr, als ich dann schon um neun Uhr schlafen ging. Aber ich hatte ja auch sehr viel vor, denn am nächsten Morgen ging es ja schon los mit meinem Fango-Abenteuer der besonderen Art.

Es wurde also ernst – Start um 9 Uhr auf der Fango-Etage. Ich erinnerte mich noch an die junge Frau mit der fein einbalsamierten Rückenansicht auf einer luftigen Massage-Liege im Image-Film des Hotels und war in gespannter Vorfreude. Auch diese Etage sah zunächst einmal wieder nach Gediegenheit pur aus, als sich die Aufzugstür öffnete. Ich kam dann aber auch im gefliesten Gang an einzelnen Zellen vorbei, in denen unbewegliche, aber oftmals schnaufende Mumien gelagert waren. Gespenstisch! Man bat mich, im weißen Bademantel zunächst auf einer seitlichen Bank zu warten, ganz plötzlich hörte ich ein Rumpeln von rechts und sah einen Bauarbeiter in Gummistiefeln, der durch die offene Tür einen Handwagen schob. Das war der Fango-Mann, der den Heilschlamm in alten Plastikeimern lieferte und ihn in den vorab gesichteten nun leeren Zellen auf Pritschen verteilte. Und genau in ein solches Schlammbett sollte ich mich legen, eingewickelt in Leinen- und Wolldecken wurde ich zu einer jener schwitzenden Mumien in Zelle 6. Und lauerte so gut verpackt auf meine Heilung, 12 Mal sollte ich dieses Procedere in Abano erleben dürfen. Am Ende träumte ich davon, dass mein Büro zu Hause mit einer derartigen Schlamm-Pritsche auf mich wartete.

Kurzum: Es war in diesen Tagen doch immer wieder eine Herausforderung, mich bei Laune zu halten. Meine persönliche Heldin jedoch: Monica! Seit 30 Jahren Fango-Meisterin. Sie befreite mich nach der 30minütigen Ruhezeit aus meinem Schlamm-Sarkophag und rief: „Attenzione, signora, c’é molto scivoloso!“ – und wies auf die rutschige Dusche, denn dort musste ich vom Schlamm befreit werden, bevor ich ins ozonhaltige Sprudel-Bad mit Light-Show bugsiert wurde. Das wurde zu unserem Schlachtruf, Monica sprach nur Italiano und wurde in den nächsten 3 Wochen meine „Privat-Lehrerin“. Die Kür am Tag war sicherlich die auf das Bad folgende Massage bei der richtig guten Katia, dicht gefolgt von Hydrokinese-Terapia bei Claudia, Physio im Wasser. Für mich eine Fügung: Denn diese 3 guten Frauen sollten mich durch diese spezielle Zeit begleiten. Und dann gab es natürlich auch noch die Dümpelei im 30 Grad warmen Thermal-Wasser, 3 Mal am Tag am besten jeweils 45 Minuten. Seit gefühlt 40 Jahren Abstinenz kam ich so wieder mal in Berührung mit einem längst vergessenen Utensil, gemeint ist: Die Badekappe, denn ohne sie geht hier gar nichts.

Meine Bücher wieder mal als Retter – denn diese begleiteten mich auf meiner Reise der besonderen Art

Recht schnell wurde mir bewusst, dass es ausgesprochen vorausschauend von mir war, mein Bücherkörbchen prall und divers zu packen. Denn schon zu Hause war mir dank Google-Earth ziemlich klar, dass es im engeren Radius nichts Wesentliches im Außen zu entdecken geben wird. Ich pilgerte daher prophylaktisch an meinem letzten Berliner Samstagmorgen zu Dussmann, ließ mich zum einen von den Neuerscheinungen inspirieren,

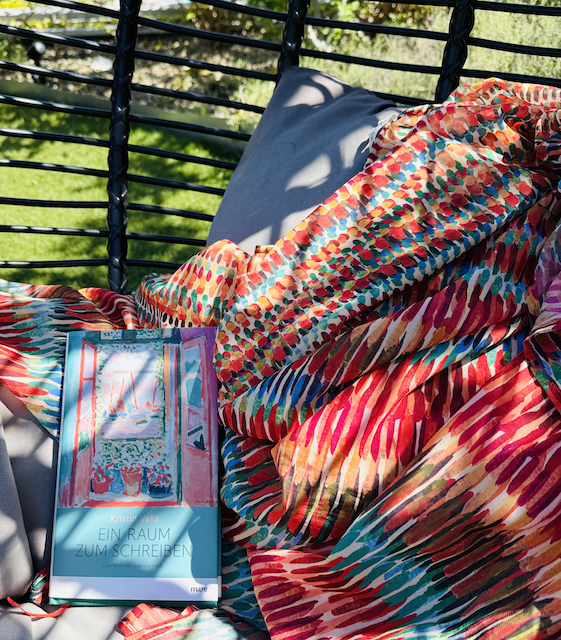

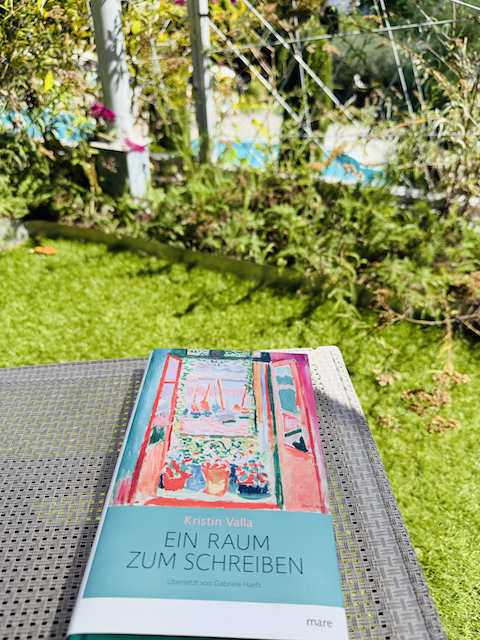

zum anderen hatte ich aber auch ein Buch auf dem Zettel, das ich auf jeden Fall dabei haben wollte: Kristin Valla, Ein Raum zum Schreiben.

Es geht darin um eine Norwegerin, eine Mutter von zwei Söhnen und Autorin, die sich den Traum vom eigenen kleinen Haus in Südfrankreich erfüllt, um dort wieder konzentrierter schreiben zu können. An einigen Stellen hat mich das Kreisen um die Renovierungsthemen ein wenig gelangweilt, ich gebe es zu, allerdings mochte ich die Verweise auf viele Autorinnen der Literaturgeschichte schon sehr, allen voran natürlich jenen Bezug zu Virginia Woolf, die mit „The Room of One’s Own“ ohnehin den Anstoß zu diesem Buch gegeben hat. Auf den letzten Seiten wird mir bewusst, dass auch mir in den mittleren Jahren das passiert ist, wovon hier die Rede ist, ich habe den Raum für mich allein im ganz realen Sinne verloren, da wir uns als Paar für die klassische Raumaufteilung entschieden hatten. Heute bewohne ich wieder eine Wohnung nur für mich, die fast wie ein kleines „Haus im Haus“ wirkt und mir noch mehr Schneckenhaus-Rückzug dadurch suggeriert. Das liebe ich an Büchern übrigens, dass es ihnen gelingt, sich eigene Fragen zu stellen, „identifikatorisches Lesen“, das ich mir als einstige Germanistik-Studentin zum Glück bewahrt habe. Denn so fiel mir auch wieder ein, dass es für mich niemals Astrid Lindgrens unangepasste Abenteuerin Pipi Langstrumpf war, die mich als Mädchen gekickt hat, es war Lisa aus den „Kindern von Bullerbü“. Eine brave Wahl auf den ersten Blick, aber tatsächlich hat mich dieses Schwedenhaus mit dem Zimmer mit Flickenteppich, Bett, Tisch und Kommode darin, das Lisa zum Geburtstag geschenkt bekam, lange als Wunschbild des „richtigen Lebens“ begleitet. Was war es für mich ein Fest, als 1977 in unserer hessischen Provinz IKEA eine Filiale eröffnet hat und ich mir selbst die bereits aus Bullerbü bekannten Teppiche und Kissen im vermeintlich „schwedischen Design“ für mein Zimmer wünschen konnte. Und das fiel mir wieder ein, im unaufgeregten Abano, nicht schlecht, denke ich, denn ich habe das bekommen, was ich als junge Leserin schon wollte – ein Zimmer für mich allein.

Erst beim Schreiben dieses Artikels fällt mir auf, dass ich unabsichtlich Bücher für meine Reise ausgewählt habe, in denen Frauen und ihre Behausungen im Mittelpunkt stehen. Eigentlich war es zunächst naheliegend, mir Thomas Mann auszuwählen, denn mir schwebte der „Zauberberg“ vor, als ich mich für Abano entschieden habe. Nicht dass ich den jemals ganz gelesen hätte, ich wage zu behaupten, dass dieser Jahrhundertroman sogar zu den Werken zählt, die bei den meisten Menschen lediglich angelesen im Regal stehen. Angekommen in Abano musste ich sofort an Hans Castorp denken, denn auch ich versank an den ersten Nachmittagen nach dem morgendlichen Fango in einem komatösen Mittagsschlaf, und spätestens in der zweiten Woche verschwammen die Tage ineinander, immer wieder musste ich am Abend auf den Wochenplan schauen, um so etwas wie eine Orientierung zu finden. In Berlin noch hatte ich mich quasi präpariert und schon einige Bilder der Bücher über die Familie Mann fotografiert, wie schon in meinem Artikel über Erika Mann, aber auch das Exil in Sanary sur-Mer beschrieben, fand ich diese spezielle Familie schon immer faszinierend. In meinen Bücherkorb schaffte es wiederum das Buch „Monascella“ – es geht um das ungeliebte „Mönle“, die unbeachtete mittlere Tochter Monika Mann, die viele Jahre ihres späteren Lebens auf der Insel Capri verbracht hat. Die „Villa Monacone“ wird hier ihr Rückzugsraum, wieder steht also die Wahl des eigenen Raums in einem engen Verhältnis zur Entfaltung der darin lebenden Frau. Kerstin Holzer beschreibt sehr gekonnt nicht nur die persönliche Befreiung der Monika Mann von familiären Banden, sondern gibt auch einen etwas anderen Blick auf die übrige Familie Mann, die nicht für alle Mitglieder ein Ort der Freude war. Dazu entstehen natürlich auch viele „Sehnsuchtsbilder“ des alten Italien, das das Capri der 50er und 60er Jahre ja tatsächlich besungen hat, bevor der internationale Jetset die Insel gekapert hat.

Es war ungefähr in der Halbzeit in Abano, als sich bei mir eine Art Kur-Koller bemerkbar machte. Ich konnte nicht mehr richtig gut Schwimmnudeln oder Badekappen, geschweige den Schlamm-Eimer ertragen. In meinem Buchkorb lag noch „Peggy“, der fiktive Roman über die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim, deren Leben aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Er zog mich zunächst nicht in seinen Bann, auch das hatte ich schon zuletzt auf Sizilien erlebt, wollte aber „Peggy“ mit Blick auf einen kleinen Venedig-Ausflug noch eine zweite Chance geben. In meinem Durchhänger brauchte ich aber etwas Anderes, eigentlich einen „Page-turner“, ich stöberte also im sicherheitshalber eingepackten Kindle. Täglich fieberte ich übrigens auf Insta mit den Long-List-Nominierten zur Verleihung des Deutschen Buchpreises 2025 und entschied daher spontan, mich dem gelisteten Roman „Schwebende Lasten“ zuzuwenden. Man sollte meinen, ich hätte mir einen fluffigen Feelgood-Roman ausgesucht, um mich aufzumuntern, aber tatsächlich funktioniert das Gegenteil bei mir fast besser. Die erzählte Geschichte zog mich sofort in ihren Bann.

Annett Gröschner erzählt ein ganzes Leben und somit gleich ein deutsches Jahrhundert. Hanna Krause ist die Protoganistin dieses Romans, von der Blumenbinderin in Berlin zur Kranführerin in Magdeburg begleitet die Leserin diese ausgesprochen resiliente Arbeiterin, die im Kaiserreich geboren wird, durch zwei Weltkriege, zwei Diktaturen und zwei Demokratien. Von einem eigenen Zimmer oder gar einem Haus ist Hanna meilenweit entfernt, sicherlich ist der Blumenladen das, was man als ihren wahren räumlichen Bezugspunkt bezeichnen könnte, doch dieser ist ihr nicht lange vergönnt. „Blumenvase in einer Fensternische“, so heißt ein Stillleben des niederländischen Malers Ambrosius Bosschaert. Mit einem Foto dieses Bildes kommt 1938 ein Kunde in den Laden und beauftragt Hanna, dieses mit realen Blumen nachzubilden, was in dieser Zeit unmöglich ist, da die Blumen zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr erblühen. Dieses Bild bildet im Grunde den Rahmen des Romans, denn jedem Kapitel ist die Beschreibung einer der in diesem Bouquet eingebundenen Blumen vorangestellt. Eine autodiktatische Blumenkünstlerin ist Hanna – und ihrer Zeit darin weit voraus.

Durch Zwangsräumung und Bombardement verliert Hannah zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern – sie wird sechs Geburten erleben – gleich mehrfach ihr Zuhause, später wird die Führerkabine des Krans eine Art „Umhausung“ für sie. Privat wohnt sie in späteren Jahren mit ihrem invaliden Mann in einer kleinen Neubauwohnung im Plattenbau am Rande von Magdeburg. Diese Stadt, in der die Autorin selbst aufgewachsen ist, spielt auch eine weitere Hauptrolle in dem Roman, so, wie wir sie hier kennenlernen, existiert sie heute nicht mehr. Gröschner gelingt es, mit einem sehr nüchternen Grundton fern von vermeintlicher „Ostalgie“ die Lebensgeschichte dieser Frau und ihrer Familie so fesselnd zu erzählen, dass ich in diese mir doch ferne Lebenswelt förmlich eingesogen wurde. Die Selbstlosigkeit und die Kraft dieser Hauptfigur verursacht bei mir Respekt, einige Male ist ihr Credo, „einfach anständig bleiben zu wollen“, erwähnt. Hanna ist eine jener starken und selbstlosen Frauen in den zahlreichen Gesellschaften dieser Welt, die „das Rad am Laufen halten“ und in den Geschichtsbüchern doch oft unerwähnt bleiben. Und so kam es auch zu dem vorab erwähnten tröstlichen Gefühl, eine Art der Dankbarkeit für mein eigenes Leben – klingt kitschig, ich weiß – mit dem Appell an mich selbst: Schluss mit der Jaulerei. Da ist es dann wieder – das „identifikatorische Lesen“, ich will es nicht missen. Leider hat es dieser Roman nicht auf die Short-List geschafft, ich hätte es Annett Gröschner und dieser Geschichte wirklich sehr gegönnt.

Nachdem mich dieses besondere Buch – zusammen mit den Campari-Sprizz-Sit-Ins mit meiner Tischnachbarin Ingrid – tatsächlich aus meinem kleinen Abano-Tief gehievt hatte, wandte ich mich dann doch nochmals Peggy Guggenheim zu. Harter Kontrast, sehr hoffte ich, hier auch einige Kapitel über den Palazzo Guggenheim lesen zu können, denn diesen wollte ich gerne in meiner letzten Woche besuchen. Erlaubt habe ich mir, die ersten Kapitel zum Teil auch nur zu überfliegen, richtig interessant wird für mich dieses Buch im Grunde erst, als sich Peggy Guggenheim in Paris aufhält und beginnt, ihre surrealistische Sammlung aufzubauen. Peggy wurde 1898 in New York geboren, sie gehörte zu dem „ärmeren“ Zweig der Guggenheim-Familie, ihr Vater hatte sich mit der Unterstützung des Eiffel-Turm-Projekts verspekuliert, ertrank 1912 auf der Titanic. Seine Liebe zur Kunst und seine Unangepasstheit hatte er an seine mittlere Tochter weitergegeben.

Die Autorin Rebecca Godfrey hat zehn Jahre an diesem Romanstoff gearbeitet, sie starb tragischerweise vor der Vollendung des Textes, ihre Freundin Leslie Jamison hat den Roman letztlich beendet und zur Veröffentlichung gebracht.

In der Literaturkritik ist zu lesen, dass es sich hierbei vor allem auch um eine weibliche Emanzipationsgeschichte handelt,

schon als Kind begehrte Peggy gegen die New Yorker Upper Class und die eigene Familie auf. Peggy Guggenheims Ehe mit dem Schriftsteller Laurence Vail, mit dem sie zwei Kinder hatte, war wiederum von Gewalt geprägt. Immer wieder wird sie von vielen Menschen in ihrem Umfeld vor allem wegen ihres Geldes als Mentorin benutzt. Mir war die Vita von Peggy Guggenheim nicht fremd, ich hatte bereits ihre Autobiographie „Ich habe alles gelebt“ gelesen. Godfreys Buch ist sicherlich gut recherchiert, es gibt zahlreiche Episoden mit bekannten Künstlern – Djuna Barnes, Man Ray oder Samuel Becket zum Beispiel -, die sich sehr gut lesen, das Gefühl entsteht hier und da, so könnte es tatsächlich gewesen sein. Doch manches Mal bin ich nicht sicher, ob die Ich-Perspektive immer so glücklich gewählt ist, sie lässt manche Informationen, die mich interessiert hätten, nicht zu. Der Palazzo in Venedig spielt leider nur ganz am Ende eine kurze Rolle: Für mich ist dies der Ort, in dem Peggy erstmals frei aufspielen kann. Jedem Venedig-Reisenden kann ich einen Besuch der Peggy Guggenheim Collection nur ans Herz legen.

Peggy selbst wusste Zeit ihres Lebens, dass sie keine „wahre Schönheit“ war, was auch immer das heißen mag. Umso selbstbewusster fand ich ihre Courage, die Frühlingssaison auf dem Dach des Palazzo auch in ihren späteren Jahren leicht bekleidet im Liegestuhl einzuläuten und sich nicht darum zu scheren, was die Passanten auf dem Canal dazu sagen würden. Darüber hinaus liest sich die lange Liste ihrer Liebhaber wie das „Who is Who“ ihrer Zeit. Sie hatte sich bereits 1948 in Venedig niedergelassen, 1951 öffnete sie den Palazzo für die Öffentlichkeit. Beeindruckend ist nicht nur dieses imposante Gebäude und dessen Lage am Canal Grande selbst, es sind natürlich auch die Schätze im Inneren: Von Alexander Calder über Max Ernst und Picasso bis zu Paul Klee und Brancusi, um nur einige der großen Namen zu nennen, hier sind sie alle vereint. Viele von ihnen waren Weggefährten, mit Max Ernst war Peggy sogar verheiratet, am Ende ihres Lebens teilte sie den Palazzo jedoch nur noch mit ihren Hunden.

Der Venedig-Ausflug zu Peggy war sicherlich mein „Abano-Highlight“, als ich wieder rechtzeitig zum Cena zurück im Hotel Terme Europa war, lagen noch 3 Fango-Tage vor mir. Die pailletten-verzierten Italienerinnen mit ihren Fächern wurden abgelöst durch busreisende Deutsche in Shirts mit Applikationen aller Art und Dreiviertelhosen. Ab sofort herrschte ein strenges Regiment am Pool, in aller Herrgottsfrühe bei Wind und Wetter galt es, die eigene Liege zu markieren. Am Nachmittag brach ein Kampf um die eigentlich zahlreich vorhandenen Schwimmnudeln aus. Ich biss die Zähne zusammen und freute mich mehr und mehr auf mein eigenes Berliner „Haus im Haus“. In mir wurde der Ruf sehr laut: Basta musica – finita la festa!!!! Passend dazu lag auch nur noch ein ungelesenes Buch in meinem Körbchen, mit dem ich aktuell noch immer beschäftigt bin – Yael van der Wouden: „In ihrem Haus“. Inzwischen bin ich schon zwei Wochen wieder in Berlin – mein Fazit lautet:

Ohne meine Bücher wäre es tatsächlich schwierig geworden, mich im grottigen Abano bei Laune zu halten. Ich bin back to Berlin zwar kaum beweglicher unterwegs, habe aber immerhin eine Erkenntnis nochmals bestätigen können: Bücher können für mich wahre Lebensbegleiter und Trostspender sein! Und das kann ein wirklich wunderbares Gefühl der (Orts-)Unabhängigkeit bescheren.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin