Nach 3 Jahren noch mal gelesen – und es für noch besser befunden, falls das überhaupt geht

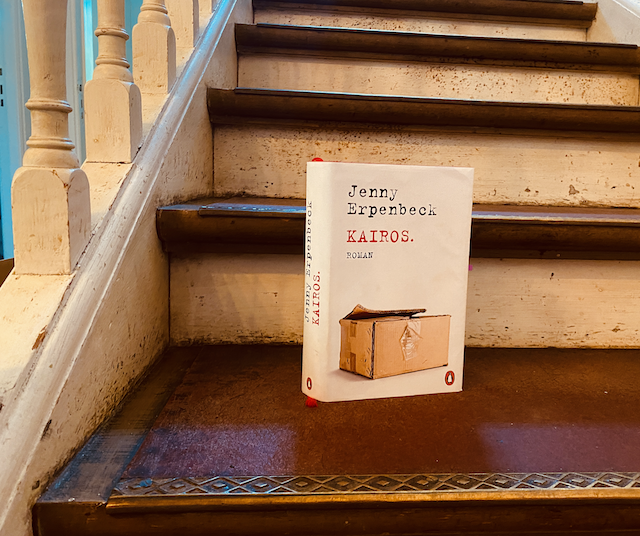

Als ich „KAIROS“ aufschlage, sehe ich Jenny Erpenbecks Signatur im Buch mit dem Datum versehen: 23.08.2021 Berlin. Ich habe das Buch in einer meiner Lieblingsbuchhandlungen – Schleichers in Dahlem – im Sommer vor 3 Jahren erstanden und, so erinnere ich mich, in einem Rutsch gelesen. Begeistert war ich, konnte die Atmosphäre der Zeit, in der das Buch in Ost-Berlin spielt, sehr plastisch nachfühlen. 1986 bin ich selbst nach Berlin(West) zum Studium gekommen – und geblieben, genau in jenem Sommer 1986 beginnt die Romanhandlung und die erzählte Liebesgeschichte. Aber eben jenseits der Mauer. Ich selbst war bereits vorher durch die Familie meines Vaters einige Male in Ost-Berlin gewesen. Noch gut kann ich mich an die Fahrten nach Köpenick zu den alten Freunden Sonny und Fritz erinnern, das Essen im Ratskeller, der Geruch in den Gebäuden, der Grenzübergang am Bahnhof-Friedrichstraße. An all das muss ich sofort wieder denken, während ich die ersten Seiten lese.

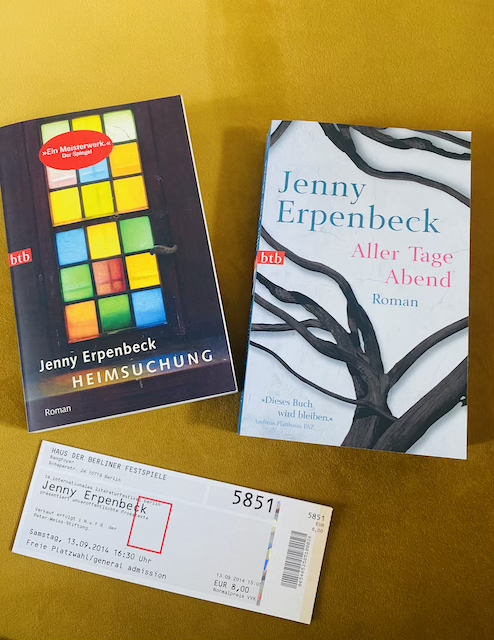

Als ich im Mai diesen Jahres erfuhr, dass Jenny Erpenbeck für diesen Roman den International Booker Prize für Belletristik erhält, habe ich mich wirklich sehr gefreut, sie sei im Ausland sehr viel stärker beachtet als in Deutschland, hieß es. Ich bin schon lange ein Fan ihrer Romane, halte sie zudem für eine sehr gradlinige und authentische Autorin, frei von Allüren. Auf dem 14. Literaturfestival im Jahr 2014 im Haus der Berliner Festspiele habe ich Erpenbeck erstmals aus bis dato unveröffentlichten Texten lesen gehört, seitdem habe ich einige ihrer Romane gelesen, war von „Heimsuchung“ und „Aller Tage Abend“ sehr begeistert. Verdient, sehr sogar – das ging mir durch den Kopf, als ich den Insta-Post zur Preisverleihung sah, daraufhin beschloss ich, „KAIROS“ ganz einfach noch mal aus dem Bücherregal zu nehmen.

„Jetzt hat das Leben begonnen, für das alles andere nur die Vorbereitung gewesen ist“, das denkt Katharina, die 19-jährige Protagonistin, als sie der 34 Jahre ältere Hans mit zu sich nach Hause nimmt und danach zum Essen ausführt. Erst bei der zweiten Lektüre des Buches fällt mir, auf, dass ich 1986 auch 19 war und in Berlin angekommen genau dieses Gefühl hatte. Jetzt geht es los, alles davor war nur die Ouvertüre, das Abi das Ticket in mein eigenes Leben fernab der hessischen Kleinstadt. Aufbruch und Abenteuer.

Jenny Erpenbeck nimmt mich wiederum mit auf diverse Spaziergänge durch Ost-Berlin. Katharinas Wohnung liegt in der Reinhardtstraße / Ecke Albrecht mit Blick auf den Bunker, der inzwischen der Kunst-Bunker von Christian Boros ist. Sie wächst auf in den neu erbauten Hochhäusern in der Leipziger Straße mit Blick auf das Ullstein-Haus des „Klassenfeinds“, eine Ausbildung als Schriftsetzerin macht sie wiederum im Haus der Sowjetischen Wissenschaften und Kultur in der Friedrichstraße. Hans führt sie gerne aus, so zum Beispiel in das Restaurant „Ganymed“ am Schiffbauer Damm neben dem Berliner Ensemble, in dem die Kellner mit den weißen Schürzen Frankreich spielen „für die französischen Soldaten aus Westberlin, die im teuren Ostberliner Ganymed gerne billig essen gehen.“ Auch in der „Schinkelstube“, einem der Restaurants im Palast der Republik, nehmen sie ein Abendessen ein, sie elegant im silbernen Jäckchen und einem schwarzen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt, das sie zuvor in Ungarn extra für ihn erstanden hat.

Ein Bild einer anderen Epoche wird skizziert, eine Zeit, an die ich mich tatsächlich noch allzu gut erinnere. Für mich ist daher die Stadt Berlin bzw. Berlin-Mitte der 80er Jahre am Ende einer dahinschwindenden Republik die dritte Protagonistin des Romans. Hier entfaltet sich die Beziehung, die Katharina als ihre erste mit einem erwachsenen Mann bezeichnet.

„Ich kann nur dein Luxus sein, denn ich bin ein verheirateter Mann“,

das sagt er gleich zu Beginn des Zusammentreffens und spielt demnach mit offenen Karten. Sie stört sich nicht daran, lässt alles auf sich zukommen, bewegt sich in seiner Familienwohnung in Pankow, in der sie für ihn kocht, als Frau und Sohn verreist sind. „Sie denkt, dass sie jetzt in seine Handgriffe schlüpft, aber auch in die seiner Frau. Verwachsen sie jetzt alle drei miteinander?“ Es sind genau diese kurzen Sätze, die einen eher nüchternen Ton haben, aber sofort ein Bild kreieren, das genau verdeutlich, was hier schleichend passiert. An anderer Stelle heißt es: „Für einen Augenblick wird ihm heiß, fühlt sich so Freude an, oder ist das Angst? Mitten in seinem Leben ist dieses Mädchen schon, und bewegt sich darin, als wär es ihr eignes.“ Es ist eine sehr ungleiche Beziehung, die sich über Jahre hinzieht. Es sind nicht die Bondage-Phantasien, die Hans auslebt, sondern die zahlreichen Kassetten, die er monologisch mit Beziehungskritik und Betrugs-Anschuldigungen bespricht, die in mir mehr und mehr den Wunsch aufkommen lassen, laut rufen zu wollen: „Katharina steig aus, schnell! Lass dir das nicht gefallen …“ Gleichzeitig konnte ich mich selbst noch allzu gut erinnern, welche Macht ein älterer, bewunderter Mann in diesem Alter durchaus haben kann.

Hans ist sechs Jahre alt, als Hitler Polen überfällt, heißt es an einer Stelle in „Kairos“. Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ geht er als junger Mann bewusst nach Ost-Berlin, er sieht in der DDR den einzigen Ort, an dem versucht wird, eine neue Gesellschaftsordnung und ein anderes Menschenbild zu etablieren, und dabei möchte er tatkräftig mitwirken. Das Thema „Auferstanden aus Ruinen“ ist für ihn ein zentrales Motiv seines Lebens. Es ist aber letztlich auch das, was die Biografie der beiden wesentlich voneinander trennt. Hans versucht, Katharina „einzurichten“, er als ehemaliger Mitarbeiter von Bertolt Brecht am Berliner Ensemble gibt ihr „Mutter Courage“ zu lesen, aber auch Lenin und Marx:

„Handgriff für Handgriff muss Katharina das Leben, das sie geliebt hat, zurücknehmen.“

Dennoch ist der politische Abstand, den sie zu diesem Land – der DDR – hat, enorm. Wir begleiten nicht nur den Niedergang dieser Liebe, sondern auch den Niedergang der Republik. Hans wirkt in dieser Phase der Wende mehr und mehr aus der Zeit gefallen. Nun gibt es plötzlich „Salade niçoise“ für alle, nicht nur für die regimetreuen Schriftsteller mit Auslandvisum auf Lesereise, eines der Privilegien, die er jahrzehntelang genoss. Katharina wiederum nimmt an den massiven Veränderungen des Landes aktiv teil.

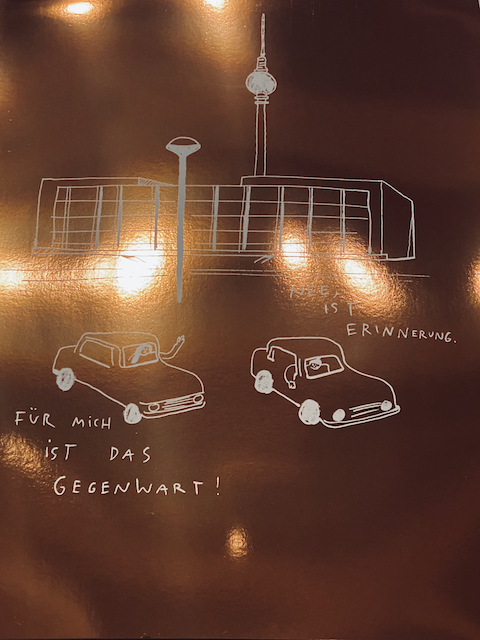

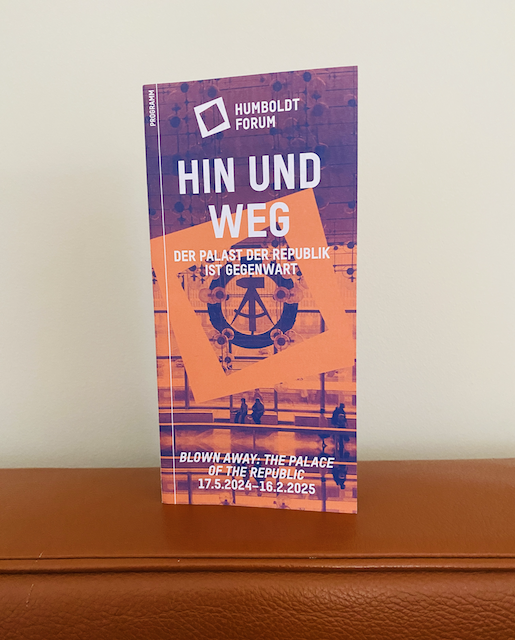

Der Karton auf dem Buchcover hat einen klaren Bezug zur Rahmenhandlung des Romans, nach dem Tod von Hans viele Jahre nach dem Beziehungsende erhält Katharina zwei Kartons voller Schriftstücke, die sie an einem Tag im November Seite für Seite durchgehen wird. Aus der Rückschau wird diese besondere Liebes- und Niedergangsgeschichte sehr dicht erzählt. Kurz nachdem ich die zweite Lektüre von „Kairos“ beendet hatte, besuchte ich die aktuelle Ausstellung „Hin und weg“ im Humboldt-Forum, in der zahlreiche Details über das „Blown away“ des Palasts der Republik zu erfahren sind. Die Geschichte von Katharina und Hans nahm ich gefühlt mit, so intensiv hat sie sich in mir verankert, Ich konnte sie in der „Schinkel-Stube“ sitzen sehen, in der er gewöhnlich einige Schnäpse zum Lockerwerden bestellte. Und genau das ist es, was eine gute Story für mich ausmacht, dass man die Protagonisten und ihre Epoche in die eigene Welt für eine Zeit mit sich nimmt. Jenny Erpenbeck ist das absolut meisterhaft gelungen.

Humboldt-Forum Berlin mit der Ausstellung „Hin und weg“ über den Palast der Republik – noch bis zum 16.02.2025 geöffnet.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin