Zu Beginn dieser Woche las ich, dass das „Kleine Grosz Museum“ am 25. November 2024 schließen wird, deshalb schreibe ich sehr rasch diesen „Teaser“, denn diese besondere Kunst-Oase ist absolut sehenswert, daher würde ich allen raten: Nichts wie hin!

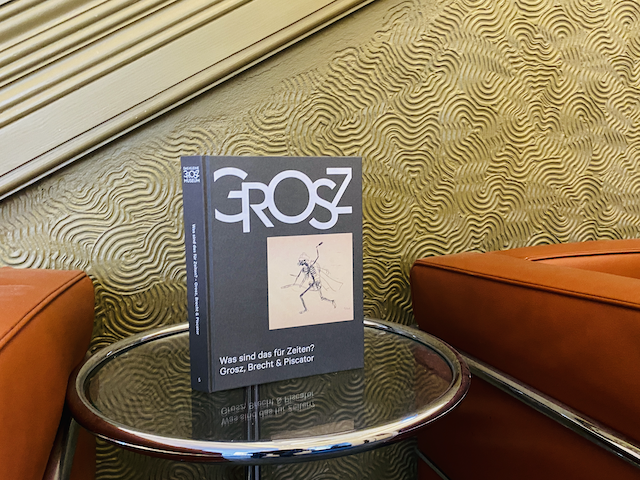

Erstaunt war ich wirklich über diese Schließung, denn erst im Mai 2022 ist dieser wunderbare Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Seit dieser Zeit haben in der Bülowstraße 18 fünf Sonderausstellungen mit Werken von George Grosz stattgefunden, wozu auch immer ausgesprochen schön gestaltete und wissenschaftlich sehr fundierte Kataloge verlegt wurden. Fünf Jahre sollten es insgesamt werden, nun aber ist für interessierte Besucher Eile geboten.

Der Schweizer Galerist Juerg Judi hat die ehemalige Shell-Tankstelle, die an diesem Ort in den 50er Jahren erbaut wurde, zu einem Wohnhaus mit Atelier und Garten umbauen lassen, 2009 wurde diese „Transformation“ mit diversen Architekturpreisen prämiert. Judi hat neben zahlreichen anderen Kunstwerken auch eine beachtliche Sammlung an Exponaten von George Grosz, 2022 überließ er die Immobilie generös dem Verein George Grosz in Berlin e. V., dem weitere acht Sammler angehören. So kam das Werk dieses Berliner Künstlers in eine illustre Gegend, in der er selbst in der Weimarer Republik gearbeitet hat. Dort – am Nollendorfplatz – gestaltete er Ende 1927 mit Bertolt Brecht und Erwin Piscator das Bühnenbild des Stücks „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ im Theater am Nollendorfplatz, der berühmten „Piscator-Bühne“. Mitten im heutigen „Regenbogen-Kiez“, der auch in den 20er Jahren bereits ein Eldorado der queer Community war. Spätestens die Serie „Berlin Babylon“ hat diese Gegend wieder dem breiten Publikum in Erinnerung gerufen. Das „Kleine Grosz Museum“ liegt ein wenig weiter östlich die Bülowstraße herunter, hier – kurz vor der Potsdamer Straße – ist das Straßenbild eher durch Shisha-Bars und Waxing-Studios geprägt, allerdings ist hier – durch das Museum „Urban Nations“ inspiriert – inzwischen auch sehr viel Street-Art zu sehen. An der Ecke zur Frobenstraße gelangt man durch das schöne Tor in das durch einen Zaun abgeschirmte Museum, es vermittelt wirklich den Eindruck einer Oase, in der es neben Kunst auch Kaffee und Kuchen gibt. Im Sommer sitzt man gemütlich dort, wo früher die Zapfsäulen standen, dazu gibt es einen kleinen Teich, in dem Kois schwimmen, Schilf verdeckt die Innenseite des Zauns.

Die „Retro-Tankstelle“ erinnert an Edward Hopper Gemälde „Gas“, durch die einstige Werkstatt, in der sich nun ein Café befindet, gelangt man im Erdgeschoss in die ständige Ausstellung, die sich Leben und Werk von George Grosz widmet. 1893 in Berlin wird er als Georg Ehrenfried Gross geboren, ab 1916 wird sich der Künstler George Grosz nennen, während des Ersten Weltkriegs entscheidet sich für diese „internationale“ Version seines Namens, eine Protest-Geste gegen den Krieg, zu dem er sich noch freiwillig gemeldet hatte, aber bereits im Mai 1915 als dienstuntauglich entlassen wurde. Dennoch hatte er auch in dieser kurzen Zeit den Krieg in seiner Vehemenz erlebt, das tief empfundene Grauen und die gesehenen Verstümmelungen werden in sein späteres Werk einfließen. Mit den Brüdern Wieland Herzfelde und John Heartfield gründet Grosz 1916 den Malik Verlag, sie etablieren außerdem gemeinsam die Kunstströmung Dada in Berlin.

„Er legt den Finger in die Wunden der Weimarer Republik, reißt den Menschen die Masken herunter und legt ihre Fratzen frei. Wegen seiner kritischen Bilder wird er in den 20er Jahren mehrfach angeklagt.“ (Deutschlandfunk Kultur)

Eine Lange Nacht widmet Deutschlandfunk Kultur mit 150 Minuten in der Podcast-Reihe dem Künstler George Grosz. In diesem Beitrag erfährt man einiges über Grosz‘ Aufwachsen mit ersten traumatischen Erfahrungen von Gewalt. Später wird ihm die Aufnahme in der Akademie der Künste untersagt, der damals völkisch gesinnte Emil Nolde wird stattdessen Mitglied. Grosz hingegen entlarvt die „Stützen der Gesellschaft“, so der Titel des berühmten, 1926 entstandenen Bildes, das bei der Wiedereröffnung der sanierten Neuen Nationalgalerie zu bestaunen war. Zusammen mit Otto Dix u. a. prägt er diesen als „Neue Sachlichkeit“ bezeichneten Stil. Er erkennt früh die Feinde der Demokratie und wird sie in seinen Karikaturen kritisch thematisieren. Noch vor der Machtergreifung Hitlers wird Grosz mit seiner Frau und zwei Kindern Anfang Januar 1933 in das amerikanische Exil aufbrechen. Er kehrt Deutschland den Rücken, bevor die Nationalsozialisten sein Atelier in der Nassausichen Straße 4 in Berlin-Wilmersdorf verwüsten.

Grosz bleibt 27 Jahre in den USA, er ist auch dort produktiv, muss sein Geld aber mitunter als Lehrer verdienen, seine Depressionen bekämpft er mit Alkohol. Seine Frau drängt ihn, nach Berlin zurückzukehren. Sein Freund Brecht (hier geht’s zu meinem Blog-Beitrag über Brecht) wird schon seit 1948 dort sein, allerdings entscheidet sich dieser für Ost-Berlin.

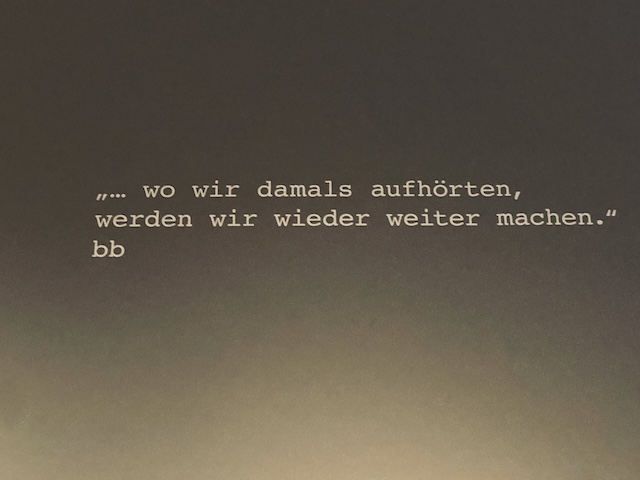

Als Grosz 1959 nach Berlin (West) zurückkommt, ist sein Freund Brecht bereits seit drei Jahren tot, ein Wiedersehen der beiden wird es nicht mehr geben. Er selbst stürzt nur sechs Wochen nach seiner Ankunft in der Stadt in einem Berliner Treppenhaus und stirbt an den Folgen dieses Unfalls.

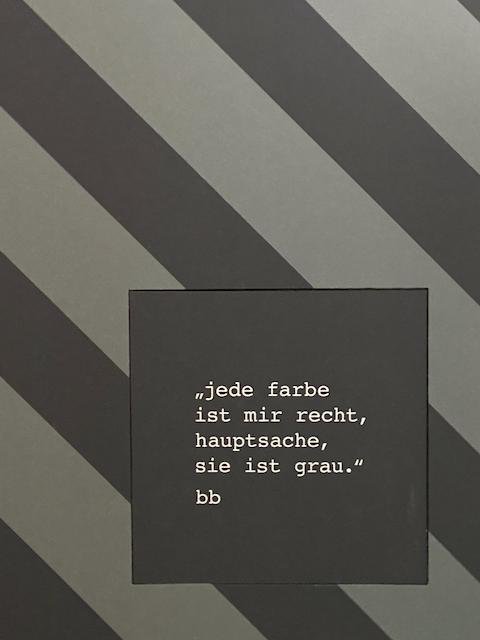

Über einen schmalen, in Grautönen gehaltenen Aufgang gelangt man in die erste Etage des Museums: Dies ist der Bereich der aktuellen Ausstellungen. Noch bis zum 25. November 2024 ist eine Werkschau zu sehen, die einen ganz besonderen und so aktuellen Titel trägt:

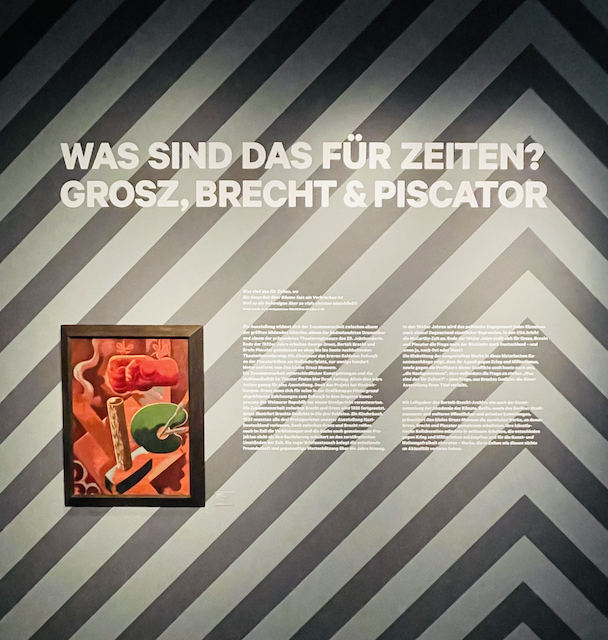

„Was sind das für Zeiten? Grosz, Brecht & Piscator“

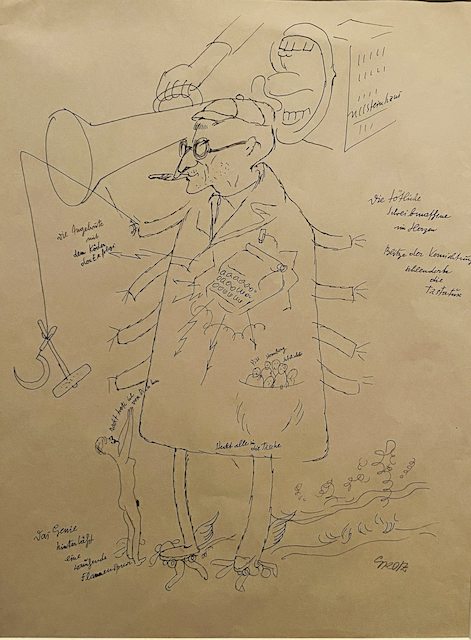

Es ist die Freundschaft und die künstlerische Zusammenarbeit zwischen George Grosz, Bertolt Brecht und dem Theatermacher Erwin Piscator, dem sich diese letzte Ausstellung widmet. Intensiv gestaltete sich deren Kooperation in der Weimarer Republik – Brecht und Piscator galten als „Shooting Stars“ ihrer Zeit, sie revolutionierten das Theater. Die „Piscator-Bühne“ vereinte viele Neuerungen, es gab Filmeinspielungen, laufende Bänder, auf denen Grosz‘ Zeichnungen und Figurinen vor den Zuschauern „patrouillierten“. Ein Spektakel am Nollendorfplatz. Die Zeichnungen zum Schwejk werden als Mappe im Malik-Verlag publiziert, es beginnt daraufhin der längste Kunst-Prozess der Weimarer Republik. Die Bühnengestaltung, aber auch Informationen über diesen Prozess erfährt man in der Ausstellung. Gleichzeitig hat das Brecht-Archiv bzw. die Akademie der Künste Berlin einige Exponate aus dem Briefwechsel zwischen Brecht und Grosz beigesteuert. Während Grosz am Ende seiner Zeit in Amerika aufgrund seiner einstigen kommunistischen Vergangenheit mehr und mehr ins Visier des FBI gerät, muss sich Brecht vor dem McCarthy-Ausschuss – dem „Komitee für unamerikanische Umtriebe“ – rechtfertigen. Dieses Verhör ist auch als Tonaufnahme in der Bülowstraße nachzuhören. Es fand am 30. Oktober 1947 statt und gleicht einer einstudierten Brechtschen Theaterszene. Unmittelbar danach verlässt er Amerika für immer.

„Die Fragen von Antimilitarismus, Antifaschismus und Meinungsfreiheit, die die Autoren bereits Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre und danach aufwarfen, sind angesichts der gegenwärtigen globalen Krisen von hoher Aktualität und Relevanz.“ (Ausstellungskatalog, S. 13)

Daher bitte keine Zeit verschwenden und unbedingt noch rasch ein Ticket – am besten vorab online – erwerben, ein Besuch dieses Ortes und auch der Ausstellung lohnt sich unbedingt. Ich hoffe sehr, dass der Verein seinen eigentlichen Vorsatz, für diese immense Sammlung eine noch größere Location in Berlin zu finden, wahrmachen wird. Solange dies aber unklar ist, sollte man sich die Chance nicht entgehen lassen, zahlreiche Grosz-Werke in der ehemaligen Shell-Tankstelle in Schöneberg bewundern zu können.

Das Kleine Grosz Museum, Bülowstraße 18, 10783 Berlin-Schöneberg

Tickets könnt Ihr hier buchen: Shop

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin