Vom Vogue-Model über die surrealistische Fotografie zum unfassbaren Grauen der Kriegsberichterstattung

Tatsächlich habe ich nun weitaus länger für diese Story gebraucht, als ich das geplant hatte. Der Grund dafür: Ich zauderte, denn dieser Blog soll ein Platz sein für Empfehlungen, Begeisterung und Geschichten, die ich unbedingt gerne mit anderen teilen möchte. Klar, Kritik darf natürlich auch dabei sein, aber es ist nicht mein Anliegen, einen Verriss über ein gelesenes Buch oder eine gesehene Ausstellung zu schreiben. Selbst wenn ich schon beim Kaufen des einen oder anderen Tickets eine Storyidee zum Gesehenen vorab im Kopf habe, verwerfe ich diese dann schnell, wenn ich merke: Ach ne, das war es dann doch nicht – oder zumindest nicht „my cup of tea“.

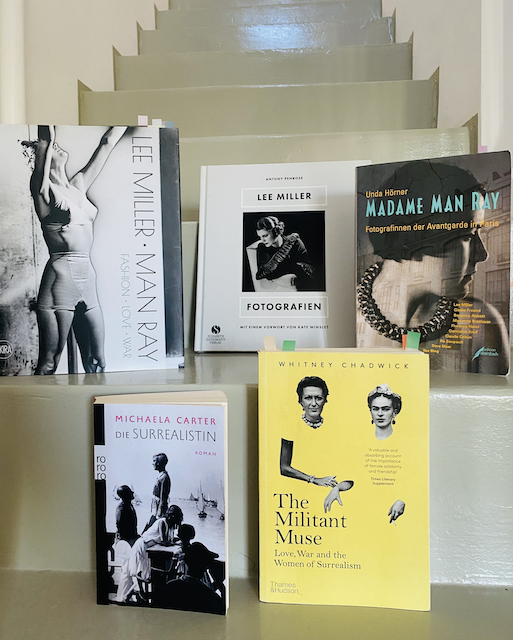

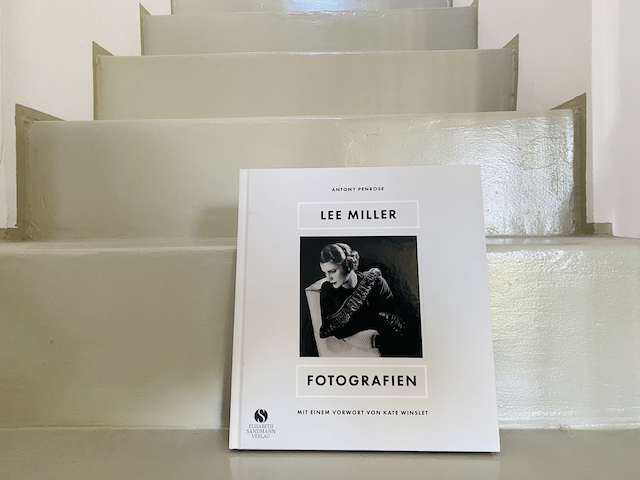

Was natürlich ohnehin schon immer eine Herausforderung für mich war, das ist ein Film nach einer Romanvorlage, die ich selbst begeistert gelesen habe. Umso bemerkenswerter war jedoch einst die Wirkung, die die Verfilmung von Bernard Schlinks Roman „Der Vorleser“ auf mich hatte. Lange her, im Februar 2009 kam er in die deutschen Kinos. Seitdem – und nein, wirklich nicht seit „Titanic“ – gehört Kate Winslet zu meinen Lieblingsschauspielerinnen. Auch ihr Selbstbewusstsein, sich in Hollywood nun mit Ende 40 zu behaupten, dabei dem dort gängigen Frauenbild auf ihre Art zu trotzen, für ihre (politischen) Haltungen einzustehen, nimmt mich immer mehr für sie ein. Als ich im Sommer erstmals den Trailer zu dem Film „Die Fotografin“ sah, war ich absolut begeistert. Kate Winslet als Lee Miller, eine perfekte Besetzung, sie tritt hier zudem als Produzentin auf und hat den Film auch maßgeblich mitfinanziert. Dazu gibt es mit Ellen Kuras eine weibliche Regisseurin, die bislang vor allem als Kamerafrau und Dokumentarfilmerin arbeitete, in Interviews betont Winslet, dass ihr dieser weibliche Blick – „the female gaze“ – auf das Thema besonders wichtig war. Bei meiner intensiven Beschäftigung mit Dora Maar und der surrealistischen Fotografie bzw. dem Pariser Zirkel der Surrealisten der 30er Jahre ist mir Lee Miller schon regelmäßig begegnet, sie ist eine extrem unkonventionelle Frau, die ihrer Zeit voraus war und mich nachhaltig fasziniert. Nicht nur Ausstellungen ihrer Fotografien, auch Bücher über sie habe ich aufgesogen, die Brüche in ihrer Person als Künstlerin, aber auch als Frau sind es, die mich besonders interessieren.

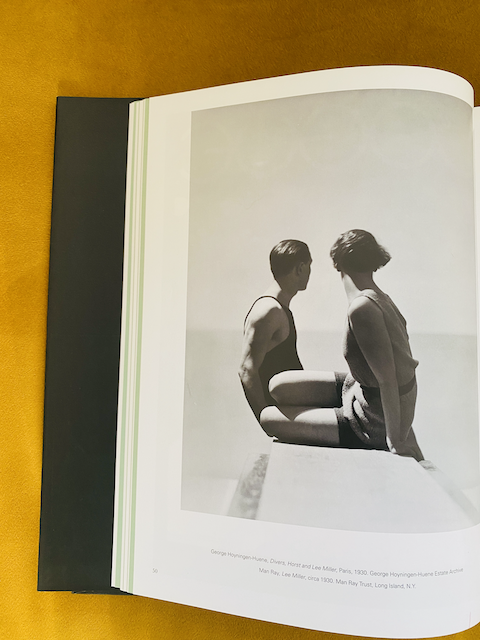

Und genau das war natürlich wieder die Krux: Ich hatte die Biografie ziemlich präsent im Kopf, Bilder von Miller als Model, aber auch von ihr selbst als künstlerische Fotografin und später natürlich die berühmten Fotos der Kriegsberichterstatterin haben sich schon lange in mir verankert. Kurzum: Die Erwartungshaltung war hoch – wahrscheinlich viel zu hoch. Der Film beginnt 1937 in Südfrankreich, ein wunderbares Bild wird im Grunde nachgestellt: Das Picknick in Île Sainte-Marguerite bei Cannes, das wirkt wie der letzte Moment der sorgenfreien Idylle, bevor die Welt aus den Fugen gerät. Ich begegne hier „meinen Helden“ wieder: Man Ray mit Freundin Ady Fidelin, dem surrealistischen Dichter Paul Éluard und seiner schönen Frau Nusch, aber auch Picasso, im Film leider ohne Dora Maar an seiner Seite. Die Damen sind „oben ohne“ darauf zu sehen, ein hagerer Engländer im langarmigen Pullover taucht auf manchen der Fotos auch auf, es gibt verschiedene Versionen dieses Bildes in unterschiedlicher Besetzung. In jedem Fall ist dieser Engländer der Kunsthändler und Sammler, aber auch Maler Roland Penrose, der in der Biografie Lee Millers eine zentrale Rolle spielt.

Natürlich muss sich das Bio-Pic auf einen zeitlichen Rahmen beschränken, wichtig ist mir wiederum, dass genau zu jener Zeit, da der Film 1937 einsetzt, Lee Miller bereits eine berühmte Fotografin mit einem sehr besonderen Vorleben ist, beides erscheint mir prägend für Millers Vita und auch absolut erzählenswert, weshalb ich mich entschieden habe, es hier ganz einfach zu tun und eine Art „Nachtrag“ zum Film zu schreiben. Kate Winslet ist sich der schwer zu fassenden Fülle übrigens sehr bewusst, in einem aktuellen Beitrag von Deutschlandfunk Kultur kommt sie selbst zu Wort und meint, es gebe sicherlich Gründe, weshalb diese Biografie noch nie verfilmt worden sei, man habe es hier mit „zehn Leben in einem“ zu tun: https://www.deutschlandfunkkultur.de/lee-miller-supermodel-fotografin-kriegsreporterin-100.html

„Sie hat etwa zehn verschiedene Leben in einem geführt. (…) Wir mussten erst herausfinden, welches das wichtigste und prägendste Jahrzehnt in ihrem Leben war.“ (Kate Winslet)

Das erste Leben beginnt 1907, Elizabeth Miller wird in Poughkeepsie – kaum auszusprechen -, einem kleinen Ort circa 2 Stunden von New York entfernt, in eine gut situierten Familie hineingeboren. Von klein auf ist sie das beliebteste Model ihres fotografiebegeisterten Vaters Theodore, es entstehen zahllose Schwarz-Weiß-Bilder von der hübschen Elizabeth. Vor allem als Heranwachsende ist sie in vielen Akt-Portraits von ihrem Vater in einer Art und Weise dargestellt, die die Grenzen eines Vater-Tochter-Verhältnisses absolut sprengen. Ein Befremden lösen diese Bilder aus, bei mir war es immer auch Mitleid mit diesem jungen Mädchen, das hier sehr früh und als durchaus lasziv wirkendes Model stilisiert wird. Noch fürchterlicher ist dies vor dem Hintergrund, da Lee Miller als Kind im Alter von nur sieben Jahren vergewaltigt und mit einer langwierigen Geschlechtskrankheit infiziert wurde. Die tiefe Scham provoziert die Familie dazu, dieses traumatische Erlebnis mit Schweigen zu belegen, Lee Miller selbst wird nie über dieses Thema sprechen. Trotz dieser verstörenden Geschehnisse wächst das Mädchen zu einer tatkräftigen, selbstbewussten und vor allem auch schönen jungen Frau heran. 1926 geht sie nach New York City und erlebt in der tosenden Metropole beinahe einen Verkehrsunfall: Die 19-Jährige läuft auf die Straße und fast vor einen Lastwagen, wird aber noch rechtzeitig von einem Passanten zurückgerissen. Ihr Retter ist der Verleger Condé-Nast, eine schicksalsträchtige Koinzidenz. Der Herausgeber der Vogue ist sofort von Lees Aussehen angetan und engagiert sie auf der Stelle als Model seines Magazins.

wieder mal in der Reihe „blue notes“ bei Ebersbach & Simon erschienen, Titelbild: Lee Miller 1931 von George Hoyningen-Huene fotografiert

„Edward Steichen setzte die schöne junge Frau für die amerikanische Vogue als smarte Modeikone des Jazz-Age in New York in Szene.“ (Gabriele Katz)

Steichen ist zu jener Zeit der bereits mit zahlreichen Preisen prämierte Chef-Fotograf von Vogue und Vanity Fair, er gehört zusammen mit Alfred Stieglitz zu den Foto-Pionieren der USA, mit ihm zusammen arbeitete er an der von Stieglitz gegründeten, berühmten Zeitschrift Camera Work. Er verhilft Lee – gemeinsam mit den Redakteuren der Vogue – zu dem Look des „modern girl“. Sie wirkt wie eine Figur aus Fitzgeralds „Great Gatsby“ – kurze blonde Haare, knabenhafte Figur, ebenmäßige Gesichtszüge und schlichte, gewagte Mode von Paul Poiret und später von Chanel. Lee hat bereits mit 19 ihr erstes Vogue-Cover und tingelt als „Flapper“ in NYC von Party zu Party – vergleichbar mit den uns gut bekannten Supermodels Claudia, Christy, Naomi & Co. der 90’er Jahre. Aber Lee ist schnell gelangweilt von einem Leben, das sich nur vor der Kamera abspielt, die Arbeit mit dem absolut innovativen Fotografen Steichen animiert sie dazu, die Seiten auch einmal zu wechseln. Miller kauft sich eine erste eigene Handkamera und experimentiert selbst mit Fotografie, was sich als ausgesprochen glückliche Fügung herausstellt. Denn im Sommer 1928 kam es zu einem unerwarteten Break in ihrer Model-Karriere. Lee modelte für die Damenbinde Kodex, eine ganzseitige Werbeanzeige mit ihrem Bild erschien in allen großen Frauenzeitschriften des Landes, was als ausgesprochen „unschicklich“ galt, bislang gab es lediglich Zeichnungen des Produkts als diskrete Werbeträger. Das prüde Amerika war entsetzt – das Ergebnis für Lee wiederum war, dass sie im Business als „verbrannt“ galt und nicht mehr als Model gebucht wurde. Und hier äußert sich nun wieder eine meiner Meinung nach besondere Stärke von Miller, sie sieht nach vorne und scheint keineswegs zu bereuen oder zu zaudern, sondern bucht sich eine Schiffspassage. Lee reist mit einem Empfehlungsschreiben in der Tasche nach Paris, die Stadt der Kunst und der Haute Couture, sowohl als Top-Model als auch als angehende Fotografin der perfekte „Place to be“.

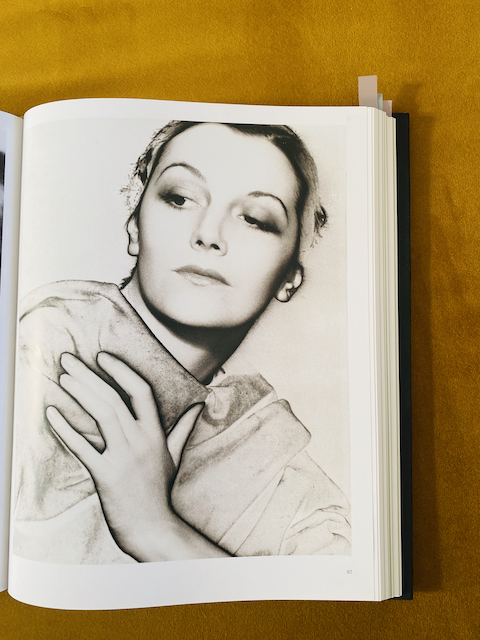

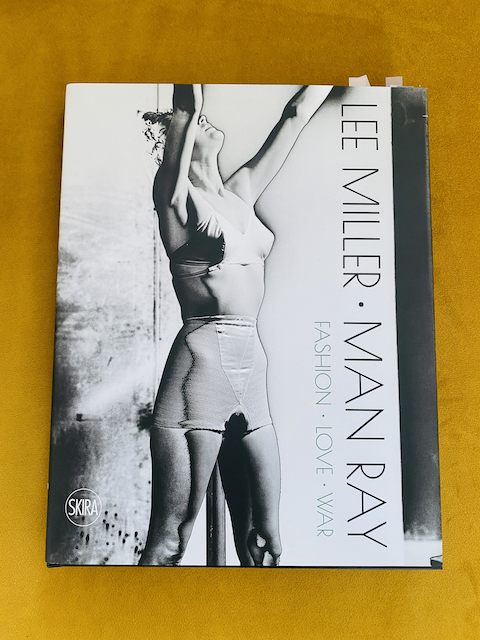

Man Ray war bereits 1921 mit seinem Freund Marcel Duchamps von New York nach Paris gereist und hatte sich dort einen Namen als künstlerischer Fotograf gemacht, Lee Miller wurde in dem 1923 in Montparnasse gegründeten Studio gleich nach ihrer Ankunft vorstellig. Er brauche keine Assistentin und bilde nicht aus, außerdem sei er gerade auf dem Weg nach Biarritz, um dort Urlaub zu machen. Darauf entgegnete Lee, dass sie ganz einfach mitkommen würde. Und so ging sie letztlich doch bei Man Ray in die Lehre und wurde die Frau an seiner Seite, immerhin für drei Jahre. Sie wusste die Situation zu nutzen, hatte zudem bereits bei ihrem Vater die Arbeit in der Dunkelkammer kennengelernt. Von Man Ray übernahm sie zahlreiche Aufträge für Modeaufnahmen, die er an sie abgab, arbeitete aber auch noch selbst als Model. Gemeinsam mit Man Ray arbeitete sie an einer Technik, die sie „Solarisation“ nannten. Das Coverbild des hier gezeigten Ausstellungskatalogs aus Venedig ist mittels dieser Technik entstanden. Da zu jener Zeit Frauen der Zugang zu Universitäten und Kunsthochschulen noch immer partiell versperrt war, eröffnete die Fotografie als Kunstform ganz neue Möglichkeiten:

„Frau und Foto, das war eine ideale Paarung, die im Paris der künstlerischen Neuerungen einen äußerst fruchtbaren Nährboden fand. Neue Frau und junges Medium traten im Gleichschritt ihren Weg in die Zukunft an. Die Neue Frau hatte auch ein neues Ausdrucksmittel gefunden, das sich im Neuen Sehen bzw. der Nouvelle Vision niederschlug (…)“ (Unda Hörner)

Lee Miller avanciert vor diesem Hintergrund am Ende der 20er Jahre, da gerade in Paris für Frauen so vieles plötzlich möglich war – nur zur Erinnerung: einiges auch nicht, in Frankreich dürfen Frauen erst seit 1944 wählen -, zur selbstständigen Fotografin. 1929 kauft sie sich ihre erste (zweiäugige) Rolleiflex, besonders kompakt und perfekt, um im Alltag zum Beispiel auf der Straße auch unauffällig zu fotografieren, dies wird ihre Lieblingskamera bleiben. Durch Man Ray, der übrigens 17 Jahre älter ist als sie, kam sie mit dessen Freundeskreis der Surrealisten in Berührung. Die junge attraktive Lee passte als sogenannte „femme enfant“ perfekt in diesen Zirkel:

„Alle Surrealisten idealisierten die ‚Kindfrau‘, verbanden sie mit dem Irrationalen und damit der künstlerischen Schöpferkraft.“ (Gabriele Katz)

Auch in diesem Kontext begegnen wir wieder dem Frauenbild der Muse genauso wie dem aktuell so viel besprochenen „male gaze“ – dem männlichen Blick – der Künstler auf ihre Begleiterinnen, dem Miller in besonderer Art und Weise bereits seit ihrer Kindheit ausgesetzt ist. Ihrer eigenen Schönheit durchaus sehr bewusst lässt sie sich nicht auf die Rolle des von Man Ray inszenierten Fotomodells beschränken, sondern behauptet ihre Eigenständigkeit als Künstlerin. Frauen – nun aus der Perspektive der weiblichen Fotografin – werden von ihr besonders häufig portraitiert.

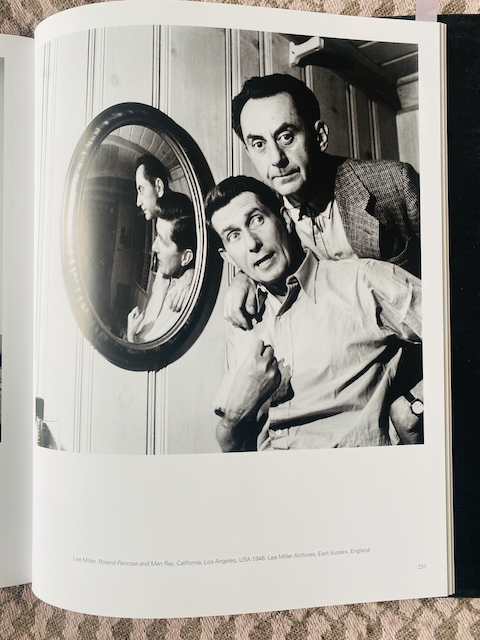

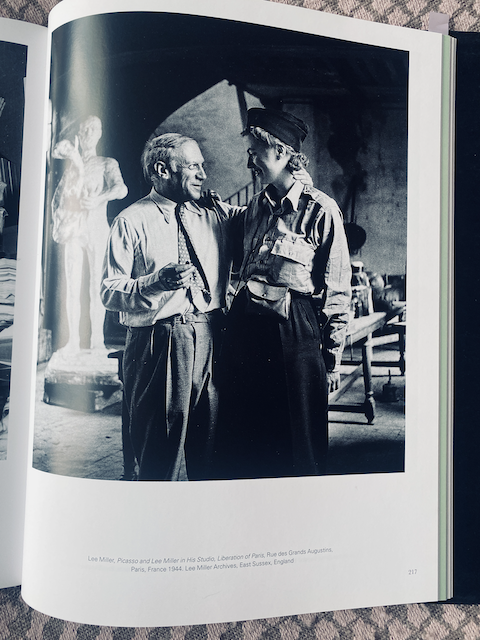

Picasso taucht in dieser Clique übrigens regelmäßig als eine Art Zaungast auf – ja, da ist er wieder. Er ist schon sehr früh von Lee Miller angetan und malt mehrere Portraits von ihr, er wiederum ist häufiges Motiv in ihren Fotografien, eine Freundschaft wird sie verbinden, die über den Krieg hinausgeht. Lee und Man Ray waren ein sehr kreatives Paar, allerdings konnte er – wie auch all die anderen Herren im Kreis der Surrealisten – der Frau an seiner Seite nicht die gleiche sexuelle Unabhängigkeit zubilligen, die er selbst für sich in Anspruch nahm. In der Literatur ist häufig zu lesen, dass Man Rays Besitzansprüche an die freiheitsliebende und umtriebige Lee unter anderem dazu führten, dass sie im Jahr 1932 nach New York zurückkehrte und dort ein eigenes Fotostudio eröffnete.

Zurück in New York wird Lee Miller dort auch ihre erste und einzige Ausstellung zu Lebzeiten haben, von Dezember 1932 bis Januar 1933 veranstaltet Julien Levy eine Werkschau ihrer Fotos. Nachvollziehbar wäre es, würde Lee nun als selbstständige Fotografin durchstarten, aber es passiert das genaue Gegenteil. Es geht weiter auf dem Pfad der zitierten „zehn Leben in einem“. 1934 heiratet sie den sehr wohlhabenden Ägypter Aziz Efoui Bei und folgt ihm nach Kairo. Bereits nach kurzer Zeit als mit allem Komfort ausgestattete Nur-Ehefrau beginnt sie sich zu langweilen. Lee sucht nach interessanten Motiven, die sie mit ihrer Kamera einfängt, es entstehen unter anderem wunderschöne, surrealistisch anmutende Fotografien in der Wüste Ägyptens. Aber auch das reicht ihr nicht, sie bricht – gerade dreißig Jahre alt geworden – aus und lässt sich von dem generösen Aziz ein Schiffsticket nach Marseille kaufen. Das Leben in dem Kreis der Pariser Surrealisten hat im Grunde nie seinen Reiz für Lee eingebüßt. Sie taucht in diese Umgebung 1937 mit Haut und Haar wieder ein, als sei sie nie weggewesen. Gleich am Abend ihrer Ankunft geht Lee Miller auf eine Kostümparty, auf der sich die schicksalsträchtige (zweite) Begegnung mit Roland Penrose ereignet. Einiges jedoch hat sich in Paris verändert, inzwischen gibt es dort – neben den männlichen Stars – auch erfolgreiche surrealistische Künstlerinnen – Eileen Agar, Dora Maar, Meret Oppenheim und Leonor Fini, um nur einige zu nennen.

Und ganz stetig nähern wir uns also dem Moment, mit dem die Handlung des Films „Die Fotografin“ und der Start dieser Story einsetzt: dem südfranzösischen Mougins. Picasso, der in dem Film fast unbemerkt und kurz als Randfigur in Erscheinung tritt, hat gerade sein Werk „Guernica“ für den spanischen Pavillon auf der Expo Paris fertiggestellt, der spanische Bürgerkrieg und die internationale Politik waren sicherlich auch in Südfrankreich in dieser launigen und entspannten Zusammenkunft große Themen. In Paris wurde kurz vorher die erst 27-jährige Kriegsfotografin und Begleiterin des berühmten Robert Capa – Gerda Taro – im Beisein von Künstlern und Intellektuellen auf dem bekannten Friedhof Père-Lachaise beerdigt. Diese mutige Frau fällt mir häufig ein, wenn ich auf Lee Miller als War Correspondent schaue, denn sie war bereits vor ihr im Spanischen Bürgerkrieg als Frau Zeugin des Grauens und fand auch dort ihren Tod. Der Film „Die Fotografin“ setzt den Fokus wiederum auf einen Start mit einer eher herumalbernden und seltsam kurzatmigen Lee Miller, deren große Anziehungskraft als femme fatale für mich in diesen Szenen nicht besonders nachvollziehbar wird. Sehr häufig werden in der Produktion tatsächlich existierende Bilder nachgestellt, so eben auch jenes ikonographische, in Schwarz-Weiß festgehaltene Picknick auf der Île Sainte-Marguerite bei Cannes mit den drei barbusigen Frauen, ein Bild im Bild, denn hier wurde im wahren Leben Manets „Frühstück im Grünen“ von Lee & Co. inszeniert. Es ist eine Art „Tanz auf dem Vulkan“, ein Sommer an der Riviera, schon wenig später beginnt der Zweite Weltkrieg, dessen Ausbruch Lee Miller – dann zusammen mit Roland Penrose in London wohnend – erlebt. Als Amerikanerin ist es schwer für sie, in England zu arbeiten, als freie Fotografin wird sie letztlich für die British Vogue agieren. Einen Namen hat sie sich längst gemacht, als sie die Chefredakteurin Audrey Withers kennenlernt. Diese bemerkenswerte Frau, die ihrer Ära weit voraus war, wollte gerade in der Kriegszeit, da viele Männer durch weibliche Arbeitskräfte ersetzt worden waren, ein modernes Frauenbild propagieren. Lee Millers Stil und ihre furchtlose Annäherung an auch ungewöhnliche Themen passten perfekt zu diesem Ansatz.

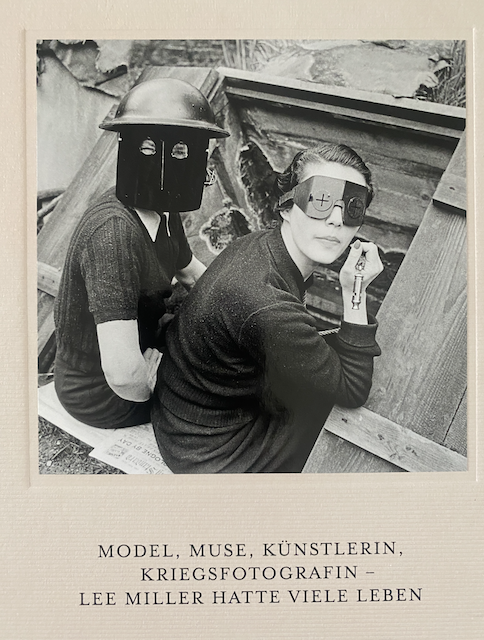

Die Bilder, die Lee Miller zu Beginn des Kriegs in London fotografiert, sind nicht nur dokumentarische Zeugnisse, sondern durchaus inszeniert, gerade jenes bekannte Bild der Frauen mit den Strahlenschutzbrillen gehört zu jenen, die auch im Film nachgestellt werden. Dieser Aspekt wird meiner Meinung nach in dem Biopic auch recht gut deutlich. So ist es letztlich auch bei der Aufnahme des berühmtesten Bildes überhaupt, jenes von Lee Miller in Hitlers Badewanne, das letztlich auch der Folge des bereits mehrfach erwähnten, ausgesprochen guten Podcast der Zeit „Augen zu“ den Titel gab. Miller muss als Amerikanerin den Weg über die US-Vogue gehen, um als Kriegsberichterstatterin der US-Army zum Einsatz zu kommen. In der Londoner Savile Row lässt sie sich ihre Uniform auf Maß schneidern. Mit dem Freund und Fotografen David Sherman an ihrer Seite – mit dem sie und Roland längere Zeit eine ménage à trois führen – zieht sie in den Krieg. Lee wird erstmals auch die Reportagen zu ihren Bildern selbst schreiben, diese werden in der Literatur über sie ausgesprochenes Lob erfahren. Sie landet zunächst mit den Alliierten in Saint Malo und wird letztlich auch im befreiten Paris sein. Sehr eindrucksvoll sind die Fotos der geschorenen französischen Kollaborateurinnen. Auch diese Szenen sind in dem Film zu sehen, angedeutet wird hier, wie zwiegespalten Lees Haltung zu dieser öffentlichen Brandmarkung und auch Denunzierung dieser Frauen ist. Für mich sind dies die starken Szenen des Films, sollte es so etwas wie eine spürbare „female View“ geben, dann ist diese spezifisch weibliche Sicht in den realen Bildern, die Lee Miller von diesen Frauen gemacht hat, für mich deutlich zu spüren.

Nicht allzu klar wird jedoch, was die tatsächliche Motivation ist, die Lee zu dieser mutigen und für ihr weiteres Leben so prägenden Entscheidung, als Frau in den Krieg zu ziehen, bewegt.

Sie wird oft raubeinig und sehr impulsiv inszeniert, einige Male wird auch erwähnt, dass sie ihre Freunde in Paris „nicht im Stich lassen“ wollte. David Sherman war sicherlich auch ein Motivator, dazu kommt, dass Lee Miller schnell Langeweile verspürte, in Beziehungen ohnehin, aber auch im Leben an sich. „Adrenalin-Junkie“ oder „Thrill Seekers“ als Begrifflichkeiten fallen mir in diesem Kontext sofort ein, ein Sich-selbst-Spüren beim Erleben von risikoreichen Extremsituationen. Intensive Diskurse über das Zeitgeschehen, den Nationalsozialismus und den Faschismus in Europa, wie sie vielleicht in Mougins 1937 geführt wurden und die sie politisiert haben könnten, spart der Film aus.

Das Adrenalin, das hier durch das Erleben des unmittelbaren Kriegsgeschehens ausgeschüttet wird, dadurch die eigene Lebendigkeit womöglich intensiver gespürt wird, da das Sterben jeden Tag vor den eigenen Augen bzw. dem Kameraobjektiv passiert, ist das eine. Das andere ist das Ertragen des Gesehenen. Lee Miller wird im Jeep oft trinkend und Upper und Downer schluckend gezeigt. Keine Besonderheit in Kriegen sicherlich, aber beides wird sie auch später begleiten und massive Spuren hinterlassen. In „Die Fotografin“ wird das Wiedersehen im befreiten Paris mit Paul und Nusch Élouard gezeigt. Der surrealistische Poet engagierte sich in der Résistance und hielt sich mit seiner Frau am Ende der Besetzung Frankreichs in einem Versteck auf. Die schöne Nusch wird sich davon nicht mehr erholen, sie stirbt 1946 mit nur 40 Jahren an einem Schlaganfall. In dem im Film inszenierten Gespräch zwischen Lee und ihren Freunden wird deutlich, dass alle nur mutmaßten, was mit den verschwundenen jüdischen Bekannten und Nachbarn passiert sein mag.

Der Wahrheit über die Konzentrationslager wird Lee Miller kurz darauf in einer extremen Unmittelbarkeit näherkommen, als sie mit den alliierten Truppen die Befreiung von Buchenwald und Dachau begleitet. Sherman und sie sind die ersten Fotografen an diesen Orten des Grauens, der Film beschränkt sich auf ihr Eintreffen in Dachau. Natürlich ahnte ich, welche Bilder nun auftreten werden, die Bilder von Miller gingen um die Welt und sind als Zeitzeugnisse in die Geschichte eingegangen. Aber tatsächlich stellte ich mir an jener Stelle im Film die Frage von Claude Lanzmann: „Ist der Holocaust darstellbar?“ Außerhalb einer Dokumentation? Diesen Zweifel äußerte er unter anderem gegenüber Steven Spielberg, als dieser „Schindlers Liste“ 1993 in die Kinos brachte. Bei aller Dunkelheit der Szenen, den grauenvollen Blicken in die Waggons, den gezeigten Leichen, die trotz der eingesetzten Filmmusik von Alexandre Desplat im Grunde auf Pathos verzichten, bin ich unentschlossen, wie ich diese Frage für mich beantworte. Die wichtige Szene mit den Frauen und dem kleinen Mädchen in Dachau löste bei mir aber tatsächlich Unbehagen oder das Gefühl der Unangemessenheit aus. Hier sollte der Bezug zu der eigenen Vergewaltigung in Lees Kindheit bereits hergestellt werden, für mich an dieser Stelle unnötig und ja, sogar falsch. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit den sehr bemerkenswerten Film „Zone of interest“ gesehen, daran musste ich nach dem Verlassen des Zoo-Palasts denken. Denn tatsächlich gelingt es diesem Film durch die Kunst der Andeutung eine sehr viel eindringlichere Darstellung des Grauens, für mich findet in diesem Werk der Begriff der „Banalität des Bösen“ – den Hannah Arendt geprägt hat – seine absolute Verdeutlichung.

Lee Miller wird all das Gesehene nie verwinden, heute würde man eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren, sie therapiert sie selbst mit viel Alkohol und Tabletten. Kaum kann sie es begreifen, dass die British Vogue ihre Bilder und Artikel aus den KZ’s nicht drucken wird, erst die US-Vogue wird diese erscheinen lassen – der Titel lautet: „Believe it!“. Ein Jahr nach dem Krieg kehrt Lee zu Roland nach London zurück. Er wird es sein, der den Umzug auf den Landsitz namens Farley’s House in East Sussex forciert. Lee, die das schnelle Leben, die Großstadt und ihre Freunde bislang als Elixier brauchte, wird mit ihrem 1947 in London geborenen Sohn Anthony nun auf dem Land versuchen, ein neues und völlig anderes Leben zu führen. Problematisch wird dieses sein, auch das erfahren wir aus der Rahmenhandlung des Films. Diese wurde sogar auf dem tatsächlichen Penrose-Landsitz gedreht, auf der oben genannten Website sind einige Informationen über die Produktion, unter anderem auch ein Interview mit Kate Winslet, zu sehen.

Im Film sitzt Kate Winslet als alte Lee Miller mit dem erwachsenen Sohn Anthony im Wohnzimmer und erzählt zu den Schwarzweiß-Fotos die Geschichte ihres Lebens. Aus dem Off ist diese erklärende, müde, zuweilen etwas schwer klingende Stimme über viele Szenen der Handlung gelegt. Für meinen Geschmack zu oft. Das inszenierte Gespräch hat wiederum in der Realität nie stattgefunden. Lee Miller selbst hat ihrem Sohn niemals die unzähligen Fotos gezeigt, er fand sie nach ihrem Tod zufällig auf dem Dachboden des Farmhauses. Er ist es letztlich, der eine Biografie über seine Mutter schreibt, auf der der Film auch basiert. Er ist der Nachlassverwalter des Lee-Miller-Archivs und der Roland-Penrose-Collection. In der Arte-Dokumentation kommt Anthony Penrose selbst zu Wort, er berichtet von einer wenig liebevollen Mutter-Sohn-Beziehung, er habe seine Mutter im Grunde kaum gekannt. Auch dies ist sicherlich durch die psychischen Probleme und die Sucht erklärbar, verdeutlicht vor allem auch, wie traurig das in den Zwanziger Jahren sich so vielversprechend entfaltende Leben dieser unabhängigen und selbstbewussten Frau nach dem Krieg verlaufen ist. Immerhin waren es noch über 30 Jahre, die sie in East Sussex verbringt. Wenn sie bei Kräften war, entfaltete sich Lee Miller als Gourmet-Köchin und Gastgeberin, kaum vorstellbar, aber wohl wahr. 1977 stirbt Miller, in ihrem Tagebuch findet sich jene Notiz, die sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat und die wie eine bittere Lebens-Bilanz klingt – was würde sie bei einem zweiten Versuch anders machen:

„Vor allem würde ich versuchen, diese Glocke des Schweigens zu brechen, die sich über mir schließt, sobald es sich um Gefühle handelt.“

Würde ich wiederum den Film „Die Fotografin“ empfehlen? Jein, Kate Winslet ist sicherlich immer sehenswert, sie trägt den Film, der mit vielen Nahaufnahmen auch auf sie abgestimmt ist. Ich finde sie weitaus überzeugender in den Szenen im Krieg als davor als „Femme fatale“, gerne hätte ich an vielen Stellen weniger Hollywood, mehr Tiefgang oder auch Zurückhaltung gehabt. Ich hoffe zudem, dass die Zuschauer, die vorher nichts über Lee Miller wussten, neugierig auf sie geworden sind und noch mehr über diese sehr besondere Frau erfahren wollen.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin