Wie fühlt sich das wohl an: Ein Leben im Exil mit Blick auf ein azurblaues Meer, der Begriff „der französischen Riviera“ klang in meinen Ohren schon immer besonders reizvoll und mondän, doch ist sie das auch noch, wenn die Wahl des Lebensraums am Meer nicht freiwillig ist? Eher vor allem eine Art Transitzustand und von Fremde, Ungewissheit, ja, Angst vor der Zukunft und weiterer Ausgrenzung geprägt ist, „notgedrungen im Paradies“ – so bezeichnet Ludwig Marcuse das Leben der Exilanten in dieser Zeit in Südfrankreich. Bereits meine Beschäftigung mit der Familie Mann hat mich immer wieder in den kleinen südfranzösischen Küstenort Sanary-sur-Mer geführt, denn hier bewohnten Thomas und Katia Mann die „Villa La Tranquille“, in der Thomas am 6. Juni 1933 seinen 58. Geburtstag feierte. Den ersten, den die Familie im Exil verbrachte, umgeben von Familienmitgliedern und Künstlerfreunden, die sich an diesem besonderen Ort zusammenfanden. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob noch etwas von dem so oft beschriebenen Flair der einstigen „Hauptstadt der deutschen Literatur im Exil“ (Marcuse) übrig geblieben ist.

Daher begab ich mich im Juni 2023, ziemlich exakt neunzig Jahre später, nach Sanary-sur-Mer, quartierte mich im „Hôtel de la Tour“ ein und wohnte im Zimmer Nummer 10. In der 17 – seinem Lieblingszimmer eine Etage höher – beendete Klaus Mann während seines vierten Aufenthalts 1936 seinen Roman „Mephisto“. Hier hatte er auch 1931 logiert, als er mit seiner Schwester Erika für das „Buch von der Riviera“, das der Piper-Verlag bei den schreibenden „Mann-Twins“ in Auftrag gegeben hatte, auf Recherche-Tour an der Côte d’Azur war. Recht „übersichtlich“ ist das Zimmer mit Bett und kleinem Schreibtisch, aber umwerfend und weit der Blick aus dem Fenster, ich schaue auf den Hafen mit den bunten Booten, das tiefblaue Meer funkelt in der Sonne – grandios. Wahrscheinlich hoffte ich naiv, dass ein kreativer Schreibfunke auf mich überspringt. Aber vor allem war es extrem heiß an jenem Freitag im Juni, daher schlenderte ich erst einmal auf die palmengesäumte Promenade ins Bistro „Le Nautique“, dem ehemaligen „Chez Schwob“, in dem sich bereits Lion und Marta Feuchtwanger, kurz auch deren Freund Bertolt Brecht, die Werfels, eben jener Ludwig Marcuse, Franz und Helen Hessel – um nur einige Namen zu nennen – in den 30er Jahren auf einen Aperitif oder Kaffee getroffen haben.

Reges Treiben herrscht hier um die späte Mittagszeit, und ich bin sicher, würde ich einen der Mitarbeiter fragen, ob er etwas über die Geschichte des Etablissements und die illustren Gäste zu erzählen weiß, blickte ich in verständnislose Gesichter. Ich lasse es natürlich sein. Große und laute Gelage finden an den Nebentischen statt, all das hat wahrscheinlich so gar nichts mit der einstigen Atmosphäre zu tun. Das „Schwob“ und auch das „Café de Lyon“ dienten vielen Literaten auch und vor allem als Arbeitsort, anders als z. B. im „Romanischen Café“ in Berlin hatte das Schreiben am Kaffeehaustisch hier weitaus weniger mit Attitüde zu tun, es war gerade für die Künstler, deren wirtschaftliche Existenz im Ausland außerordentlich schwierig war, lebensnotwendig, da deren Exil-Behausungen keineswegs mit den geräumigen Villen der Manns oder Feuchtwangers vergleichbar waren.

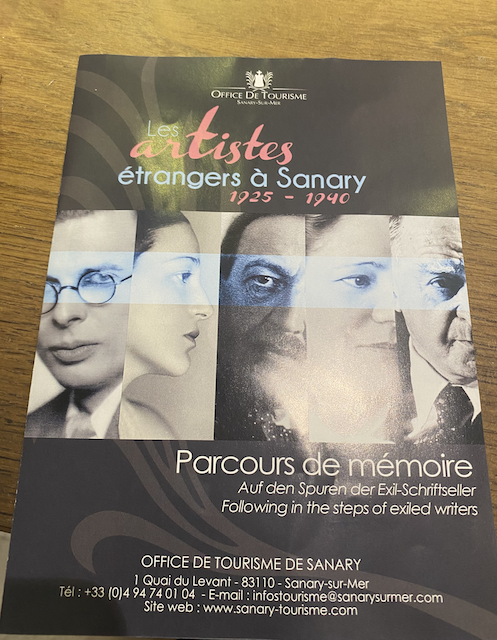

Bei einem „Croque Monsieur“ und einem Glas Rosé mit Eiswürfeln mache ich mir Gedanken darüber, wie ich diese zwei Tage, die vor mir liegen, verbringen möchte. Direkt am alten Hafen ist auch das „Office du Tourisme“ gelegen, hier – so recherchierte ich im Vorfeld der Reise – erhält der Besucher bei Interesse in verschiedenen Sprachen einen Plan für den

„Parcours de mémoire – Auf den Spuren der Exil-Schriftsteller“. Überschrieben ist dieser Guide mit: „Les Artistes étrangers á Sanary 1925 – 1940“

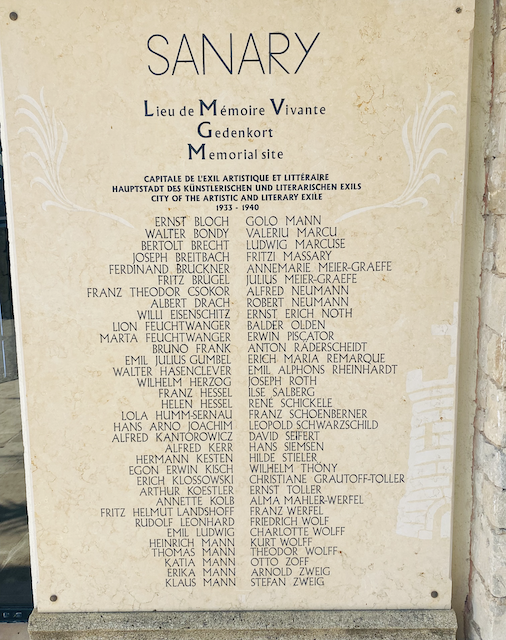

Auch eine Gedenktafel ist hier installiert, auf der – wenig verwunderlich – vor allem die Namen namhafter deutscher Schriftsteller und Künstler zu lesen sind. Die meisten dieser Personen sind bekannt aus der Literatur- und Kunstszene der Weimarer Republik, vor allem natürlich aus Berlin. So war hier Franz Hessel als Lektor des Rowohlt-Verlags eine Institution im literarischen Leben der Hauptstadt, er war es, der unter anderem die Lyrikerin Mascha Kaléko entdeckte, auch als Proust-Übersetzer, Feuilletonist und Schriftsteller hatte er sich einen Namen gemacht, sein „Flaneur in Berlin“ sollte diesen Begriff für den Stadtspaziergänger maßgeblich prägen. Und ja, natürlich war auch Walter Benjamin als „Passagen-Experte“ ein bekannter Flaneur, beide waren gut miteinander befreundet und sowohl der Stadt Berlin als auch der Metropole Paris eng verbunden. Schon immer frankophil ging Hessel allerdings erst 1938 – kurz vor der Pogromnacht – ins Pariser Exil, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich verließ er – wie so viele seiner verfolgten deutschen Freunde – den besetzten Norden des Landes und ließ sich mit seiner Frau Helen und den beiden Söhnen in der „Zone libre“ in Südfrankreich nieder.

Als die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht, beginne ich gegen 16 Uhr mit meinem Aufstieg, ich wollte zunächst einmal die Mann-Villa „La Tranquille“ suchen, hier entstand das Titelbild des sehr interessanten Buches „Exil unter Palmen – Deutsche Emigranten in Sanary-sur Mer“ von Magali Nieradka-Steiner, das als Einstieg in dieses Thema perfekt ist. An jedem dieser Orte, die auf dem Flyer des Parcours erwähnt sind, hat die Stadt eine Schrifttafel mit ein paar Informationen und einem Bild der damaligen Bewohner installiert. Auf dem Grundstück des Chemin de la Colline Nr. 442 ist leider nur eine Baustelle zu sehen, dazu lese ich, dass die von den Manns nur wenige Monate im Jahr 1933 bewohnte Villa 1944 abgerissen wurde, um Platz für deutsche Flak-Geschütze zu schaffen. Besonders bemerkenswert aber ist das Haus, das vis-à-vis die richtige Ausrichtung – die „vue sur la mer“ – und einen auch heute noch wunderschönen Garten hat: Es ist die ehemalige „Villa La Côte Rouge“, hier wohnten tatsächlich Manns ehemalige Münchener Nachbarn und Freunde, der Schriftsteller Bruno Franck mit seiner Frau Liesl, die wiederum ihre Mutter, die Operetten-Diva Fritzi Massary, mit sich nahm. Man war also unter sich – auch in der Fremde. Oft zu Besuch aus dem nahe gelegenen Nizza kamen wiederum Heinrich Mann und seine Frau Nelly, an der der gestrenge Bruder Thomas nur selten ein gutes Haar ließ, zu obszön war ihm „die Kröger“, die der ältere Bruder Heinrich in Berlin in einem Nachtclub kennengelernt hatte. Nelly folgt ihrem „Heini“ bis nach Nizza und auch später – als Frau Mann – nach Kalifornien in die Emigration, psychisch labil und alkoholabhängig wird sie dennoch eine wesentliche Stütze für den viele Jahre älteren Heinrich Mann.

Unglaublich heiß ist es nun am späten Nachmittag auf diesem Chemin de la Colline, der sich parallel zur Küste über dem alten Hafen erstreckt, immer wieder blitzt das türkisblaue Mittelmeer zwischen den Villen auf, ein bisschen hatte ich gehofft, dass ich zwischendurch auch mal eben ins Wasser springen kann, aber das gestaltet sich schwieriger, als angenommen, weit und breit gibt es keinen Strandzugang. Ich laufe also begleitet von den Cigalles, die laut und sehr südlich zirpen, weiter, halte nach dem Turm Ausschau, in dem Alma Mahler-Werfel mit dem Schriftsteller Franz Werfel Unterschlupf gefunden hatte. In der Kuppel dieses Turms, so las ich, hatte Werfel sein Schreibzimmer mit Blick über die gesamte Küste. Alma wiederum schien sich in Sanary-sur-Mer nur mäßig wohlzufühlen, sie liebte den großen Auftritt, nach dem Tod ihres ersten Mannes, dem Komponisten Gustav Mahler, war der Wienerin bereits an der Seite des Architekten Walter Gropius das Bauhaus-Umfeld zu wenig pompös. Ihrem dritten Mann war sie also nun ins Exil gefolgt, warf dem Juden Werfel zuweilen in ihren antisemitischen Phasen seine Herkunft und deren Auswirkung auf ihren eigenen Lebensweg vor, was sie mir nachhaltig unsympathisch macht. Doch ähnlich wie Katia Mann oder auch Marta Feuchtwanger ist sie der praktische Part in der Beziehung, diese Frauen finden, egal an welchem Ort in der Welt, die richtige Behausung und den perfekten Schreibplatz für ihre Männer, egal, wo sie sich befinden, wird um die produktiven Herren herum ein gesellschaftliches Leben mit Lesungen und Dinners etabliert.

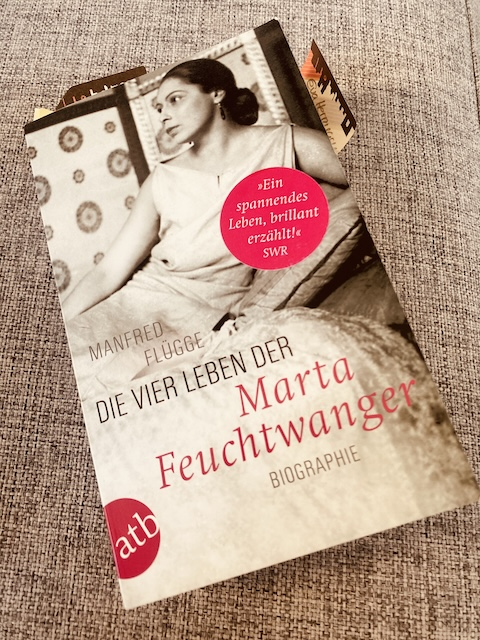

Und es ist genau diese „Villa Valmer“ der Feuchtwangers auf dem Boulevard Beausoleil, die ich unbedingt am nächsten Morgen sehen wollte, mit meinem Mini fuhr ich bis zur Badestelle in Portissol, der nächsten Bucht am östlichen Rand von Sanary auf dem Weg nach Bandol. Auf meiner Allein-Reise von Berlin nach Südfrankreich hatte ich eine spannende 5-teilige Podcast-Serie von Deutschlandfunk Kultur gehört, die auch heute noch zu streamen ist, „Exit Exil. Fünf Frauenleben in L.A.“, besonders die Geschichten von Marta Feuchtwanger rundum die „Villa Aurora“ in Pacific Palisades mit einigen Original-Interviews hatten mich fasziniert, tatsächlich bekommt in Folge 5 auch die verkannte Nelly Mann endlich Aufmerksamkeit.

Aber die „Villa Aurora“ in Kalifornien kam erst einige Jahre später, zunächst einmal fand Marta Feuchtwanger einen südfranzösischen Ersatz für die Berliner Grunewald-Villa in der „Villa Valmer“. Jeder Morgen begann mit einem Bad im Meer, Marta war sehr sportlich und ihrer Zeit voraus, entwickelte auch für Lion ein tägliches Gymnastikprogramm, sie selbst ging jedes Jahr – auch in der Emigration – einen Monat alleine zum Skifahren. Heute weitaus weniger bekannt als Thomas Mann gehörte Lion Feuchtwanger in den 30er und 40er Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern. Ähnlich wie Stefan Zweig wurde er auch in vielen Sprachen übersetzt und erhielt daher über diese ausländischen Verleger Tantiemen und verfügte damit auch im Exil über ein recht beachtliches Auskommen, fast täglich erreichten ihn Briefe von Hilfe suchenden Kollegen, die nicht über dieses Privileg verfügten. Die noch in dem Buch der Mann-Geschwister als sehr entspannt und sorglos beschriebene Atmosphäre des kleinen Küstenorts veränderte sich schnell:

„Aus den normalen Touristen waren verfolgte Exilanten geworden. Zwar waren Feuchtwangers ebenfalls Exilanten, aber sie gehörten, so Hermann Kesten, zu den Literaturmillionären.“ (Nieradka-Steiner, S. 143)

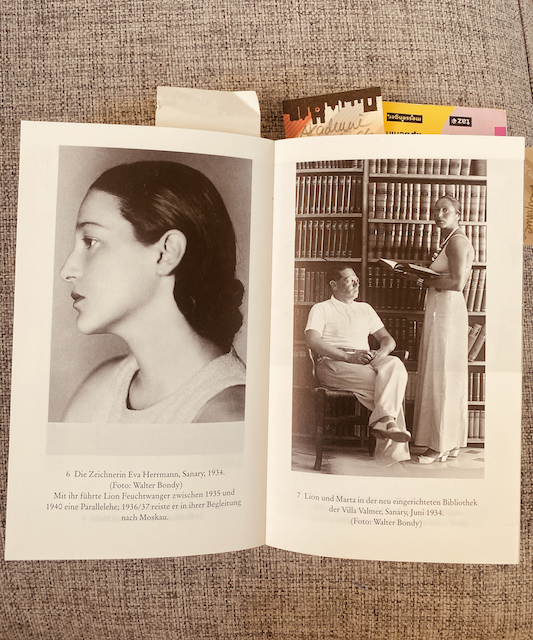

Der Philosoph Ludwig Marcuse prägte in seiner Autobiographie „Mein zwanzigstes Jahrhundert“ für die Herren Thomas Mann und Feuchtwanger den Begriff der „literarischen Kaiser“, neben denen sich die literarischen „Exilbettler“ in dem Städtchen am Meer tummelten. Auch in Sanary-sur-Mer war Lion ausgesprochen produktiv, hier schrieb er „Die Geschwister Oppermann“ und den Roman „Exil“, seine treue Sekretärin Lola Sernau war im Ort untergebracht und somit auch hier zu Diensten. Weniger treu wiederum war er. Betrachtet man Bilder von Feuchtwanger aus jener Zeit, so sieht man einen recht kleinen dunkelhaarigen Mann mit Brille, keineswegs erscheint er als „Womanizer“, doch damit befindet er sich ja mit seinem alten Freund Bertolt Brecht in allerbester Gesellschaft. Lion war ein „Mann der Frauen“, für ihn war Martha immer die Nummer eins, die offene Beziehung wurde jedoch propagiert und sicherlich von ihm intensiver gelebt als von ihr. Einer seiner großen Lieben neben Martha lerne ich erstmals in der Podcast-Folge 3 besser kennen: die reiche Erbin und Zeichnerin mit Hang zur Spiritualität Eva Herrmann, die sich mit der Schriftstellerin Sybille Bedford in Sanary ein Haus teilte.

Eva Herrmann beeindruckt durch ihre Schönheit, aber auch die Lässigkeit ihres Lebensstils als „frühe Jetsetterin“. Manfred Flügge, der sich mit vielen Exil-Biografien sehr intensiv beschäftigt hat, erzählt von den Ausflügen, die Lion und Eva regelmäßig in die Spielbank von Cannes unternahmen. Sie verkehrte auch regelmäßig im Haus von Maria und Aldous Huxley, die bereits ab April 1930 an der Küste zwischen Sanary und Bandol die „Villa Huley“ – wie sie von den Franzosen genannt wurde – bewohnten, die zu einem wichtigen Treffpunkt des dortigen kulturellen und intellektuellen Lebens wurde. Genau hier entstand im Sommer 1932 das visionäre Buch, mit dem Huxley weltberühmt werden sollte: der Science-fiction-Roman „Brave new world“. Auch mit ihm hatte Eva Herrmann eine länger andauernde Affäre, damit bewegte sie sich zwischen den beiden Polen in Sanary-sur-Mer, da war die „englische Kolonie“, deren Mitglieder bereits vor 1933 diesen Ort für sich entdeckt hatten, sie waren freiwillig hier und genossen das gute Klima und die Sonne. Auf der anderen Seite ging sie bei den deutschen Exilanten, den Feuchtwangers, den Manns – mit Erika und Klaus war sie gut befreundet – und vielen mehr ein und aus. Sie hält viele dieser Persönlichkeiten in ihren oftmals sehr gelungenen zeichnerischen Portraits fest.

Aber nicht nur nach Paris und Cannes machten Lion und Eva Ausflüge, tatsächlich waren sie auch auf einer gemeinsamen Reise in der Sowjetunion, in der Feuchtwanger sogar eine Verabredung mit Stalin hatte. Auch hier wurden seine Bücher verlegt, er hatte in seiner Jugend in München die kurze Räterepublik erlebt und sympathisierte seither mit dem Sozialismus – genau wie sein Freund Brecht. „Moskau 1937“, so war der Titel seines Berichts der zweimonatigen Reise als Ehrengast, er wurde in der Öffentlichkeit als Propagandaschrift rezipiert. Seine Sicht der Dinge mutete eher naiv an, aus seinen Tagebüchern erfährt man, dass ihm manche der anberaumten Programmpunkte eher lästig waren, „lieber mit Eva gevögelt“, so heißt es an einer Stelle, genau hier meint man, den „wahren“ Lion herauszuhören, der jede noch so kleinste sexuelle Aktivität und seine zahlreichen Bordellbesuche minutiös in nüchternen Worten in seinem Tagebuch festhielt.

Tatsächlich ist es aber Marta, die mich besonders interessiert. Ich kann mir allzu gut vorstellen, wie sie ihr tägliches Bad am Strand nahm, leider ist der schöne Strandeinstieg rechts neben der großen Bucht heute ein „plage privée“, sehr hatte ich mich auf die kleine Erfrischung gefreut, der öffentliche Strand links daneben hat leider vor allem braune Algen zu bieten, weshalb ich mich schnell wieder in meinen Mini setze und doch noch mal auf den Weg zur Villa der Huxleys mache. Ihrer Zeit voraus haben die Huxleys sich vegetarisch ernährt und täglich Yoga und Meditation praktiziert. Tatsächlich sehe ich an der in mein Navi eingegeben Adresse nun ein Bauschild, das um Spenden für die umfangreiche Restaurierung bittet. Inzwischen – so lese ich auf der Website – wurde hier nun 2024 ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche eröffnet.

Wie aber ging es weiter an der Riviera der 30’er Jahre? Strandtage, Partys, Leseabende, Einladungen zum Tee bei Marta oder zum Riesling bei den Manns, das war für eine Weile sicherlich der Life-Style von Sanary-sur-Mer, zumindest jener, die es sich finanziell einigermaßen erlauben konnten und zum „inner circle“ gehörten. Eine wesentliche Zäsur markierte der Beginn des Zweiten Weltkrieges, am 10. Mai 1940 fanden auch Kriegshandlungen auf französischem Boden statt, was zur Massenflucht zunächst in den Süden führte. Die ersten Internierungen der deutschen Exilanten, die nun als Feinde Frankreichs galten, fanden statt. Über seine Zeit im Internierungslager „Les Milles“, einer Ziegelei bei Aix-en-Provence, hat Lion Feuchtwanger sein Buch „Der Teufel in Frankreich“ veröffentlicht. Hier trifft er mit den meisten seiner Freunde aus Sanary wieder zusammen, Franz Hessel, der einstige „Flaneur“, der expressionistische Dramatiker Walter Hasenclever, aber auch Golo Mann, Walter Benjamin und der Surrealist Max Ernst werden hier interniert. Es gelingt der toughen Marta, ihren Mann mit Hilfe des amerikanischen Vizekonsuls in Marseille und einer kleinen List zu retten. Das Emergency Rescue Committee bzw. das Centre américain de Secours unter der Leitung des Amerikaners Varian Fry in Marseille wird mit überaus mutigem Engagement dafür sorgen, dass viele dieser prominenten Künstler und Intellektuellen über die Pyrenäen an den noch freien Hafen von Lissabon gelangen und dort ein rettendes Boot nach Übersee besteigen. Franz Hessel und Walter Benjamin wird dies nicht gelingen, Hessel stirbt nach einem Schlaganfall im Internierungslager in seinem Haus in Sanary, Benjamin bringt sich nach der von Lisa Fittko geführten, für den herzkranken Philosophen jedoch extrem strapaziösen Pyrenäen-Überquerung in dem spanischen Grenzort Portbou um. Dennoch:

„In Los Angeles trafen sich fast alle Sanary-Exilanten wieder, weshalb Lion Feuchtwanger die Millionenmetropole in einem Brief an Arnold Zweig ein ‚gigantisches Sanary‘ nannte.“ (Nieradka-Steiner, S. 223)

Sehr viel Information über dieses Thema liefert Uwe Wittstock in seinem erst im Februar 2024 erschienenen Buch „Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur“, ich hatte das Glück, eine Lesung in der Berliner Urania zu erleben, die die wunderschöne Buchhandlung „Geistesblüten“ organisiert hatte. Die Schauspielerin Claudia Michelsen las sehr eindringlich, der Autor hielt dazu einen interessanten Vortrag über die vielen historischen Details. Florian Illies‘ Band „Liebe in dunklen Zeiten“ ist wiederum mein absolutes Lieblingsbuch, man erfährt unglaublich viele und oftmals unbekannte Geschichten über zahlreiche bekannte Persönlichkeiten dieser Epoche, auch einige Sanaryens sind darunter, für alle, die Freude an den Beziehungen zwischen den Zeitgenossen haben – und damit sind nicht nur erotische gemeint – ist dieses mit viel Wortwitz und profunder Kenntnis von Kunst- und Literaturgeschichte geschriebenes Buch ein absolutes Muss.

Was man aber sicherlich auslassen kann, ist die Netflix-Serie „Transatlantic“ über die Arbeit von Varian Fry und einige der von ihm geretteten Künstler, vor allem aus dem Umfeld der Surrealisten – Max Ernst (gespielt von Alexander Fehling) oder André Breton. Walter Benjamin begegnet uns hier in der Gestalt von Moritz Bleibtreu. So sehr ich es schätze, dass dieses wichtige und bislang wenig beleuchtete Thema eine größere Öffentlichkeit erhält, so sehr wirkt vieles, das hier gezeigt wird, auch wie eine „große Party“. Denn spätestens nachdem die Männer in Les Milles interniert waren – viele Frauen, wie Hannah Arendt, aber auch Marta Feuchtwanger erlebten bzw. überlebten wiederum das Frauenlager von Gurs -, war die große Party an der Riviera definitiv passé und das vermeintliche Paradies in Sanary-sur-Mer Geschichte, und dies sowohl für die „literarischen Kaiser“ als auch für die „Exilbettler“.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin