„Nun, dieses dritte Jahrzehnt unseres sonderbaren 20. Jahrhunderts, das war schon eine springlebendige Zeit, insbesondere wenn man damals jung und ahnungslos hineinsprang in den Strudel des literarischen Lebens von Berlin um 1930. Wer von uns ahnte wohl damals, dass die paar leuchtenden Jahre vor der Verdunkelung schon nach lumpigen zwanzig Jahren zu einer Art „goldenem Zeitalter“ avancieren würden …“,

so Mascha Kaléko in einem am 11. April 1956 in Kassel gehaltenen Vortrag, sie war erstmals nach 18 Jahren wieder in Deutschland und auch in ihrem einst so sehr geliebten Berlin.

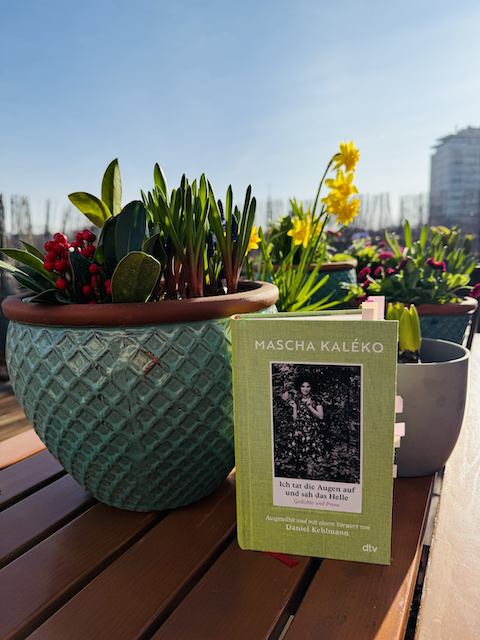

In diesen Tagen ist Mascha Kaléko gefühlt in aller Munde, natürlich kann dieser Eindruck auch meiner selektiven Wahrnehmung geschuldet sein, da ich ihr Fan bin und gerade diesen Artikel schreibe. Sie hatte am 21. Januar 2025 ihren 50. Todestag, den der dtv-Verlag zum Anlass nahm, den von mir sehr verehrten Daniel Kehlmann um eine Textauwahl der Dichterin zu bitten. Es entstand ein wunderschönes, in grünem Leinen gebundenes Buch mit dem Titel: „Ich tat die Augen auf und sah das Helle“, das mir meine Schwester zum Geburtstag schenkte. Seitdem beschäftige ich mich wieder sehr viel intensiver mit diesen gefühlt zeitlosen, zum Teil kecken, dann auch wieder tiefgründigen Gedichten, die vieles in mir zum Klingen bringen.

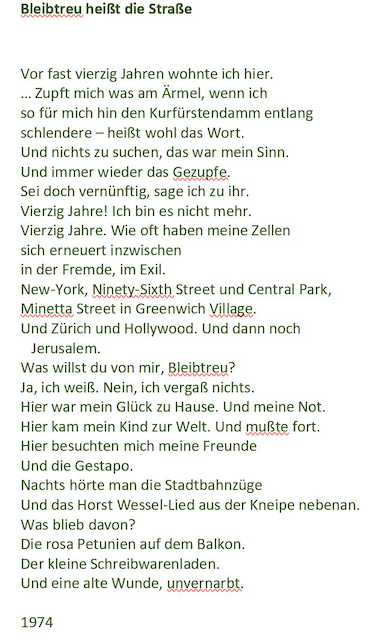

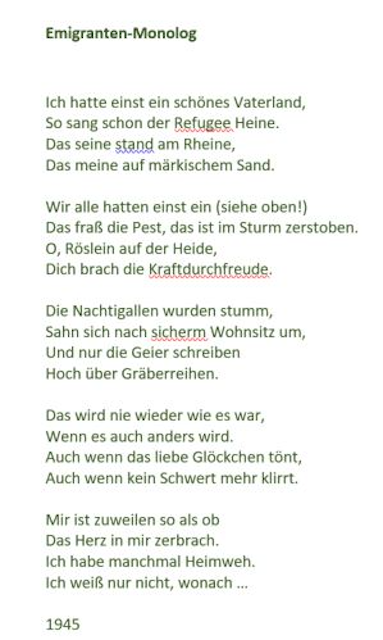

Eine Art Zufall: Als ich vor Kurzem an einem Sonntagabend nach Hause fuhr, hörte ich auf Radioeins noch den letzten Teil der Lesung von Daniel Kehlmann im Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks, genau im richtigen Moment war ich mittendrin, denn er wurde nach diesem frischen dtv-Band gefragt. Kehlmann gab in der Lesung zu, gar kein besonderer Kaléko-Kenner zu sein, erst durch diese „Auftragsarbeit“ erfuhr er mehr über die Lyrikerin und setzte sich mit ihrem Werk erstmals intensiver auseinander. Ich hatte mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, welche Gedichte ich in diesem Beitrag erwähnen würde, als ich dann Kehlmanns Auswahl hörte, war ich so berührt, da es auch meine ist. Daher soll hier nun endlich auch ein Kaléko-Gedicht Raum finden, ungelogen höre ich es jedes Mal in mir, wenn ich auf dem Weg zum Kino „Filmkunst 66“ bin und an „Maschas Haus“ vorbeikomme, der Titel lautet:

Dieses Gedicht schrieb Mascha Kaléko 1974, ein Jahr vor ihrem Tod im Januar 1975 in Zürich. Ich erzähle also ihre Geschichte vom Ende aus. Begonnen hat sie am 7. Juni 1907 in West-Galizien, Golda Malka Aufen, später Mascha genannt, war das erste Kind einer jüdischen Familie, da die Eltern nicht offiziell verheiratet waren, erhielt sie den Nachnamen der Mutter. Ich liebe die Lektüre von Biografien, allerdings lese ich mich immer ganz schnell durch die Kinderjahre, denn im Grunde interessiert mich vor allem die Zeit, da die Frauen dann ihren eigenen Weg gehen. Daher springe ich auch gleich in das Jahr 1918, da sich die Familie Aufen/Engel nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin in der Spandauer Vorstadt – im sogenannten „Scheunenviertel“ im heutigen Berlin-Mitte – niedergelassen hatte.

Zu dieser Zeit ist Berlin nach London mit seinen fast vier Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas.

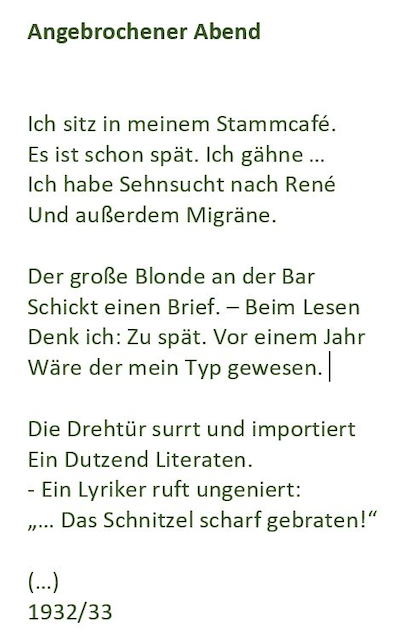

Zu dieser Zeit ist Berlin nach London mit seinen fast vier Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas, in den Seitenstraßen rund um die Synagoge in der Oranienburger Straße – heute eine der hipsten Ecken von Berlin – lebten damals vor allem die ärmeren osteuropäischen Juden. Galizien als Herkunftsort verschwieg man lieber, so hat es auch Mascha gerne getan, dabei auch gleich ihr Geburtsjahr hier und da ein wenig nach oben „angepasst“, um die ewig jugendliche Frau zu bleiben. Sie geht auf die Jüdische Mädchenschule in der Auguststraße, verlässt sie mit der Mittleren Reife, im Anschluss absolviert Mascha eine Bürolehre im „Arbeiter-Fürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands“ mit Sitz in der Auguststraße 17. Sie bleibt also ein „Mitte-Girl“ und ist ein „Mädchen an der Schreibmaschine“, eine Stenotypistin wie so viele junge Frauen damals, über die sie später einige Texte verfasst. Dieses Detail erscheint mir wichtig, da in Mascha Kalékos Gedichten dieser ersten Jahre tatsächlich selbst „erlebtes Leben“ so sehr durchscheint. Sie wusste, wovon sie sprach, war eine jener „neuen“ Frauen, die als Angestellte – wie Siegfried Krakauer diese neue Gesellschaftsschicht so treffend beschreibt – ihr eigenes Geld verdient. „After work“ geht sie gerne aus und trifft sich in Cafés mit „den jungen Herren“.

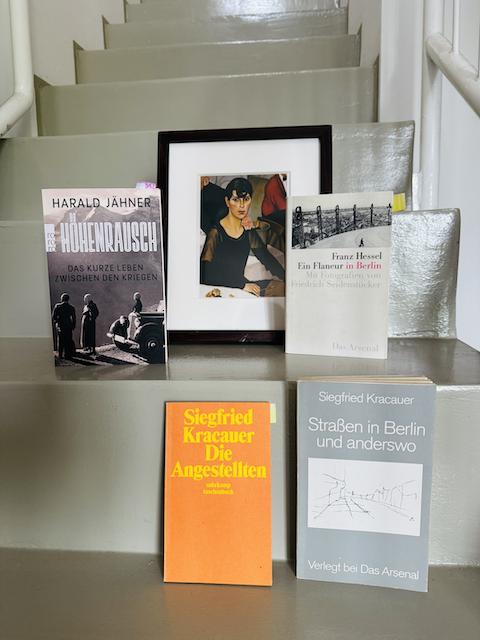

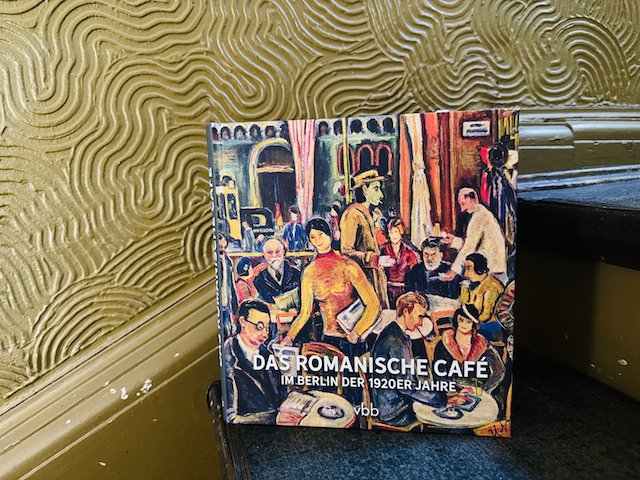

Nach kurzer Zeit reicht ihr das Leben hinter der Schreibmaschine nicht mehr aus, sie beschäftigt sich mit Philosophie und besucht als Gasthörerin Universitätsvorlesungen. Wahrscheinlich lernt sie dort ihren ersten Ehemann kennen, den Philologen Dr. Saul Kaléko, sie ist gerade 19 Jahre alt. Schon bald heißt sie Mascha Kaléko und wird diesen Namen nicht mehr ablegen. Gemeinsam ziehen sie in den Westen der pulsierenden Stadt, Meierottostraße, Lietzenburger – dann Bleibtreu 10/11, der Savignyplatz bleibt ihre Berliner Lieblingsgegend. Weit hat sie es nicht von diesen Adressen bis zum sagenumwobenen „Romanischen Café“ in der Budapester Straße gegenüber der Gedächtniskirche. Es beginnt eine Zeit, die ich als den Start dieser „paar leuchtenden Jahre“ bezeichnen würde.

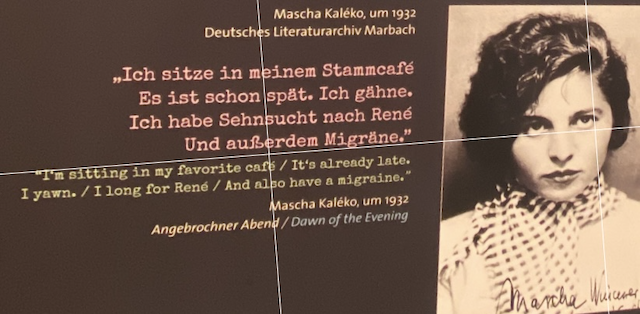

Am Kaffeehaustisch, aber meistens auch zu Hause entstehen ihre poetischen Texte, die oft als „Zeitgedichte“ oder „Gebrauchslyrik“ bezeichnet wurden, ein Begriff, den Erich Kästner geprägt hat. Sie wird oft mit ihm verglichen, sie gelten beide als Dichter der Neuen Sachlichkeit, in persona laufen sie sich häufig im „Romanischen Café“ über den Weg. Mascha Kaléko ist 22 Jahre alt, als ihre ersten Gedichte veröffentlicht werden, 1929 im Heft 9 der Zeitschrift „Querschnitt“. Sie hatte dem Journalisten Hans Sahl, mit dem sie im Café einen schönen Abend verbracht hatte, einige ihrer Gedichte anvertraut, er war begeistert, sie traf exakt den Ton der Zeit. Es gelang ihm, einige ihrer Gedichte im „Querschnitt“ unterzubringen. Mascha erlebte bald eine bislang ungekannte ökonomische Entspannung, fast täglich erscheinen von ihr diese sog. „poetischen Miniaturen“. Sie konnte sich von dem ungeliebten Job des „Frolleins an der Schreibmaschine“ befreien und sich nur noch auf das Schreiben konzentrieren. Und endlich konnte sie reisen – und dies auch sehr gerne mal alleine ohne ihren Ehemann Saul. Ohnehin war der eher zurückgezogene Saul auch zu Hause in Berlin weder ein „Lebemann“ noch der allerbeste Ausgeh-Begleiter, oftmals amüsierte sich Mascha am besten alleine. Aber noch kehrte sie abends zurück in die gemeinsame Wohnung, und genau darum geht es in ihrem bekannten Gedicht „Für Einen“, 1934 erschienen. Schon bald jedoch findet sich dieser „Eine“ in einem Dreiecksverhältnis wieder, von dem noch die Rede sein wird, denn die Begegnung im „Romanischen“ mit dem Musiker Chemjo Vinaver wird Mascha Kalékos Leben komplett auf den Kopf stellen.

Berlin galt in den 20er und beginnenden 30er Jahren als die Zeitungsstadt der Weimarer Republik, es gab zahlreiche – manchmal sogar als Morgen- und Nachtausgabe erscheinende – Zeitungen mit einem mehrseitigen kulturkritischen Feuilleton, aus heutiger Sicht eine geradezu traumhafte Vorstellung. Auch Gedichte fanden dort ihren festen Platz, so erschien täglich auch Lyrik von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Ringelnatz und Walter Mehring, um nur die heute noch bekannten Autoren zu nennen. Das „Romanische Café“ war auch deren Treffpunkt, eine Art Umschlagplatz für kulturelle und journalistische News, hier erfuhr dann auch Mascha davon, dass der Chef-Lektor des Rowohlt-Verlags, der legendäre Franz Hessel, ein großer Fan ihrer Gedichte ist. Ein sehr besonderer Mann, einiges über über ihn erfuhr ich bereits auf meiner Tour durch Sanary-sur-mer, seinem Zufluchtsort nach der Besetzung Paris, nachzulesen in meinem Blog-Artikel „Exil unter Palmen“ über meine Südfrankreich-Reise.

Franz Hessel war nicht nur Lektor, Übersetzer und Herausgeber, sondern auch flanierender Schriftsteller, „Spazieren in Berlin“ (1929 erschien die Erstausgabe) gehört zu jenen Werken, die im Kontext Großstadtliteratur grundsätzlich Erwähnung finden. Der frankophile Hessel übersetzte gemeinsam mit seinem Freund Walter Benjamin Marcel Proust für den deutschen Markt. Für Mascha Kaléko begeisterte sich der Schöngeist Hessel so sehr, dass er ihre Gedichte aus den Zeitungen ausschnitt und sammelte. Er überzeugte sie davon, einen ersten Gedichtband herauszugeben. Zunächst hat sie davor großen Respekt, denkt, sie könne dafür nicht genügend Material produzieren, dann aber schließt sie den Vertrag, im Januar 1933 erscheint das „Lyrische Stenogrammheft“ im renommierten Rowohlt-Verlag, gespenstisch das Datum aus heutiger Sicht.

„Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen“, so lautet der Titel des 555 Seiten starken, erst 2024 veröffentlichten Bandes von Harald Jähner, darin enthalten ist ein Kapitel mit der Überschrift: „‚Schicksale hinter Schreibmaschinen‘ – die Trägerschicht der neuen Zeit“. Eine neue Art der Metropolenbewohnerin war entstanden. Von 1914 – 1933 verdoppelte sich die Zahl der Angestellten in Deutschland von zwei auf über vier Millionen, „65 Prozent der 1925 angestellten 1,2 Millionen Frauen waren jünger als 25 Jahre“ (Jänner, S. 153). Die Stenotypistinnen und Bürogehilfinnen wurden zum Massenphänomen, sie wurden als neue Konsumentin – zuweilen mit dem Hang zum Hedonismus – auch von der Wirtschaft und der Unterhaltungsindustrie erkannt. Nur wenige Jahre später scheinen diese „neuen Frauen“ wiederum in der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden zu sein, obwohl es sie noch gab – sie passten jedoch so gar nicht in das Bild der NS-Ideologie, die auf das Frauenbild der Mutter (der künftigen Soldaten-Söhne) setzt. Auch als mit Kriegsbeginn die Frauen zunehmend die Arbeiten der Männer, die an der Front sind, übernehmen müssen, wird das Bild der selbständigen, unabhängigen Frau, die ihr eigenes Geld verdient, nicht mehr öffentlich inszeniert. Aber noch sind wir in den letzten Jahren der Weimarer Republik.

„Für die boomende Unterhaltungsindustrie wurden sie (die Frauen, Verf.) zur entscheidenden Zielgruppe. Hyperaktiv, tags berufstätig, abends tanzbereit‘ – ständig wurde die moderne Städterin neu definiert (…)“ (Jähner, S. 155)

Und Mascha war definitiv auch dann noch eine von ihnen, als sie sich bereits exklusiv ihrem Schreiben zuwenden konnte. Das „Lyrische Stenogrammheft“ setzt diesen jungen Frauen aus meiner Sicht eine Art überzeitliches Denkmal, es wird bis heute ihr meist verkauftes Buch bleiben.

Als dieses Buch erscheint, zeichnet sich bereits das Ende einer Ära ab, am 30. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Eine Zäsur in jeder Hinsicht, die Jahre davor wirken hingegen wie die Kür im Leben der Mascha Kaléko. Sie befand sich damit in absolut bester Gesellschaft, denn auch andere Schriftstellerinnen ihrer Generation empfinden dies genauso, wie ich es erst wieder in dem lesenswerten, gerade erschienenen Buch von Regine Ahrem – „Leuchtende Jahre. Aufbruch der Frauen 1926 – 1933“ – gelesen habe. Die Biografien von Vicky Baum, die allerdings bereits sehr früh in Kalifornien lebte und arbeitete, Irmgard Keun, Gabriele Tergit, Erika Mann und Marieluise Fleißer könnten nicht unterschiedlicher sein, eine Konstante jedoch gibt es, der aufkommende Nationalsozialismus beendete ihre künstlerische und persönliche Freiheit. Während Erich Kästner am 10. Mai 1933 der Verbrennung seiner eigenen Bücher auf dem heutigen Bebelplatz beiwohnte, so stand der Name Mascha Kaléko zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der schwarzen Liste der neuen Machthaber, es war bis dato nicht bekannt, dass sie eine Jüdin war.

Noch Ende 1934 erscheint ihr „Kleines Lesebuch für Große. Gereimtes und Ungereimtes“ – erstmals werden neben den poetischen Miniaturen auch kurze Prosa-Texte veröffentlicht.

Ende 1934 erscheint erstaunlicherweise noch im Rowohlt Verlag Kalékos „Kleines Lesebuch für Große. Gereimtes und Ungereimtes“, auch dafür erhält sie viel Anerkennung, Hermann Hesse rückt sie sogar poetisch in die Nähe des Dichters Heinrich Heine. Das Publikum wiederum liebt ihren Ton, wiederum fühlen sich die Großstadtbewohnerinnen mit ihren privaten Problemen und ihrer Lebensart besonders angesprochen. Dass Kaléko in diesen Gedichten auf jegliche politische Anspielung komplett verzichtet, versteht sich von selbst.

und aktuell wie heute

Wie aber sieht es auf der privaten Ebene im Leben von Mascha aus? In der Biografie von Jutta Rosenkranz gibt es dazu viele gut recherchierte Details, 1935 ist das Jahr, da der jüdische Komponist und Musiker Chemjo Vinaver in Mascha Kalékos Leben tritt, er war gerade von seiner langen Kontertournee nach Berlin zurückgekehrt. Es ist eine „Liebe auf den ersten Blick“. Als sie 1936 mit ihrem Ehemann Saul in die Bleibtreustraße zieht, führt sie bereits ein Doppelleben, ihr Mann räumt ihr großzügig gewisse Freiräume ein.

Es beginnt eine „Menage à trois“ mit vielen emotionalen Aufs und Abs, die auch Mascha Kaléko an den Rande ihrer Belastbarkeit bringen, seit diesen Jahren begleiten sie immer wieder gesundheitliche Krisen.

Beruflich sind die leuchtenden Jahre mit Erscheinen des zweiten Gedichtbandes für Mascha Kaléko tatsächlich vorbei. Auf das Berufsverbot für jüdische Schauspielerinnen und Schauspieler folgt 1935 das Berufsverbot für jüdische Musiker und Autoren, wovon sowohl Mascha als auch ihr Geliebter Chemjo betroffen sind. Bis Ende 1936 erreicht der Bestseller das „Lyrische Stenogrammheft“ noch die 11. Auflage, allerdings wird Mascha selbst im August 1935 aus der „Reichsschrifttumskammer“ (ich setze den Begriff bewusst in Anführungszeichen) ausgeschlossen, das Regime hatte dann doch festgestellt, dass sie Jüdin war. Damit ist ihr jegliche schriftstellerische Arbeit untersagt, ihre Bücher werden auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt, sie befand sich in diesem Verzeichnis in bester Gesellschaft. Fast alle namhaften Autoren, die im „Romanischen Café“ ein- und ausgingen, dort vor allem im Insider-Bereich, dem sog. „Schwimmer-Becken“, residierten, waren in dieser Liste vereint.

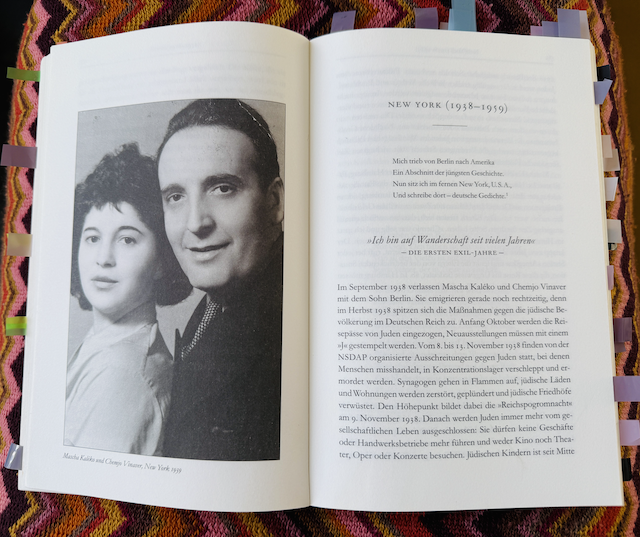

Für Mascha, Saul und Chemjo ist der Alltag von zahlreichen existenziellen Herausforderungen geprägt, wie gelingt es nun, Geld zu verdienen, sie veröffentlicht noch einige Artikel in jüdischen Blättern wie der „Jüdischen Rundschau“. Die Dichterin reist für diese Zeitung sogar im Frühling 1935 nach Palästina, um eine Reportage zu schreiben. Es ist davon auszugehen, dass sie – auch noch mit Saul, dem Hebräisch-Gelehrten – darüber nachgedacht hat, in dieses Land zu emigrieren, allerdings entscheiden sie sich zunächst – wie so viele andere – dafür, in Berlin zu bleiben. Sicherlich auch in dem Glauben, dass der „Spuk“ schon bald vorbei sein könne. Am 28. Dezember 1936 kommt Mascha Kalékos Sohn Avitar Alexander zur Welt und krempelt das Leben der drei Erwachsenen komplett um, denn Chemjo ist sein Vater. Erst 1937 stimmt Saul einer Trennung zu, nur sechs Tage nach der Scheidung heiratet Mascha im Januar 1938 ihren „Lebensmann“ Chemjo. Und immer wenn ich diese Stationen lese, schüttele ich mich innerlich, denke, wie kann es sein, dass sie noch immer in Berlin sind? Nur vorübergehend und oberflächlich hatte sich in Berlin mit den Olympischen Spielen 1936 die Situation der Juden am Austragungsort verbessert. Aber 1938 wird die Zeit knapp, im März diesen Jahres besucht Mascha ihre bereits nach Palästina ausgewanderte Familie – und kehrt wieder nach Berlin zurück! Unglaublich aus heutiger Sicht. Chemjo, Mascha und Avitar wohnen nun in Berlin-Steglitz, in ihren Gedichten aus dieser Zeit wird der Frühling poetisch beschrieben, sie wirken zuweilen wie zeitenthoben.

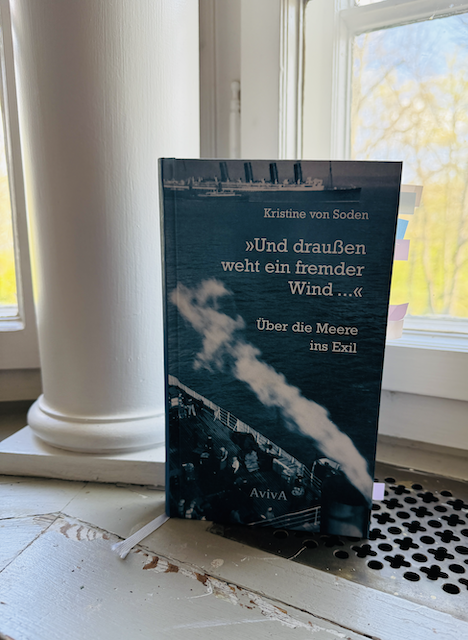

Aber dies soll sich sehr bald schon ändern, Kalékos Lyrik beginnt, politische und kritische Anspielungen zu enthalten. Beinahe im allerletzten Augenblick verlassen Mascha und Chemjo mit ihrem Sohn im September 1938 Berlin, im Oktober 1938 werden alle jüdischen Reisepässe eingezogen, Neuausfertigungen werden mit einem großen J gestempelt. Die größten Ausschreitungen gegen Juden finden am 9. November 1938 statt, sie gehen unter dem Begriff der „Reichspogromnacht“ in die dunkle Geschichte unseres Landes ein. Spätestens mit dem Ausbruch des 2. Weltkriegs 1939 ist eine Ausreise komplett unmöglich geworden. Der kleinen Familie gelingt es jedoch, über Paris und Le Havre und den Atlantik am 23. Oktober 1938 in New York an Land zu gehen. Sie sind in letzter Minute in die Freiheit gelangt, gleichzeitig ist Mascha als Dichterin ihrer Sprache beraubt. Während der Sohn, der sich bald Steven nennen wird, sich schnell akklimatisiert, fällt es den Eltern sehr schwer, in der neuen Welt Fuß zu fassen. Mascha unterstützt ihren Mann, der kaum Englisch spricht, bei dem Aufbau eines eigenen Chores und der Organisation seiner Auftritte, übernimmt den Haushalt und die Erziehung des Sohnes, zu dem sie eine sehr enge Beziehung hat, an eigene Karriere ist jedoch kaum zu denken. Ein Exil-Schicksal, das sie mit vielen Frauen an der Seite von Künstlern, so z. B. auch der Brecht-Gattin Helene Weigel, teilt. Gedichte schreibt Mascha in diesen Jahren eher selten – und wenn, dann vor allem für sich.

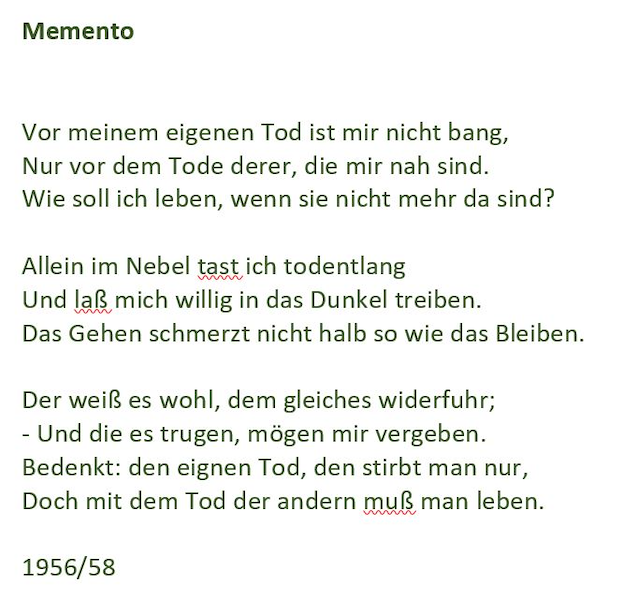

Da ich hier jedoch vor allem über die ersten 30 Jahren der Mascha Kaléko schreiben möchte, werde ich die zweite Hälfte ihres Lebens hier nur kurz streifen. Gut zwanzig Jahre werden Mascha und Chemjo in New York verbringen, die Stadt wird nie zur Heimat, allerdings bewertet sie in der Rückschau das Leben in der Minetta Street in Greenwich Village doch positiv. An diesem Haus wird zu ihrem 100. Geburtstag 2007 eine Gedenktafel zu ihren Ehren aufgehängt. Allerdings beginnt bereits 1959 die nächste Phase des Exils für das Ehepaar Kaléko/Vinaver- sie lassen sich in Jerusalem nieder. Hier werden Mascha die beiden schlimmsten Schicksalsschläge ihres Lebens widerfahren, von denen sie sich nie mehr erholen wird. Mit nur 32 Jahren stirbt Sohn Steven im Jahr 1968. In ihrem 1956/58 geschriebenen Gedicht „Memento“ nimmt sie das Gefühl vorweg, das sie ab diesem Moment begleiten wird. Das Leben im heißen Jerusalem wird für die trauernden Eltern immer härter. Chemjo, viele Jahre seines Lebens herzkrank, stirbt 1973 in Tel Aviv. Mascha bleibt alleine und verzweifelt zurück, sie verlässt kaum noch die wenig geliebte Wohnung in Jerusalem. Eine kurze Zeit des Reisens bringt sie allerdings nochmals nach Berlin zu einer Veranstaltung in der Amerika-Gedenkbibliothek im September 1974, in diesen Tagen entsteht das zu Beginn erwähnte Gedicht „Bleitreu heißt die Straße“. Die Berliner Morgenpost schreibt über die Lesung:

Mascha Kaléko – „einst dichtendes Wunderkind im alten Romanischen Café – (las, Verf.) zarte, leicht melancholische und besinnliche Verse“ (zitiert nach Rosenkranz, S. 246)

An eine Freundin schreibt sie, dass ihr diese Berlin-Reise Auftrieb gegeben habe, sie habe auch wieder einen Schreib-Impuls verspürt. Doch im November verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand drastisch, der ihr lange verschwiegene Magenkrebs ist weit fortgeschritten, für eine Operation ist es längst zu spät. Die Dichterin Mascha Kaléko stirbt am 21. Januar 1975 alleine in Zürich.

Lange Zeit war Mascha Kaléko kaum in Literatur-Lexika oder auch in Gedicht-Anthologien zu finden. Seltsamer Weise hat ausgerechnet Marcel Reich-Ranicki dazu beigetragen, dass sie 1998 in den Ergänzungsband des renommierten Kindler Literatur Lexikon aufgenommen wird. Zuweilen liest man, die Dichterin sei in den 60er Jahren, die von der offenen poetischen Form einer Ingeborg Bachmann geprägt waren, als zu unmodern rezipiert worden und eher auf wenig Interesse gestoßen. Mascha Kaléko reist während ihrer Exil-Jahre seit den 50er Jahren sehr häufig nach Europa, so auch nach Deutschland, nach dem Krieg wird sie dort zunächst mit sehr offenen Armen aufgenommen. 1959 soll diese „eigenwillige Einzelerscheinung in der deutschen Literatur“ von der Berliner Akademie der Künste der mit 4.000 DM dotierte Fontane-Preis verliehen werden. Kaléko, die kontinuierlich finanzielle Sorgen hatte, lehnt ab, da der Direktor der Abteilung für Dichtung, der Schriftsteller Hans Egon Holthusen, ein ehemaliges Mitglied der SS war. Ein Akt der Zivil-Courage, der ggf. aber auch zu dem Vergessen der Dichterin beigetragen hat, Zeit ihres Lebens wird sie nie wieder einen Preis verliehen bekommen.

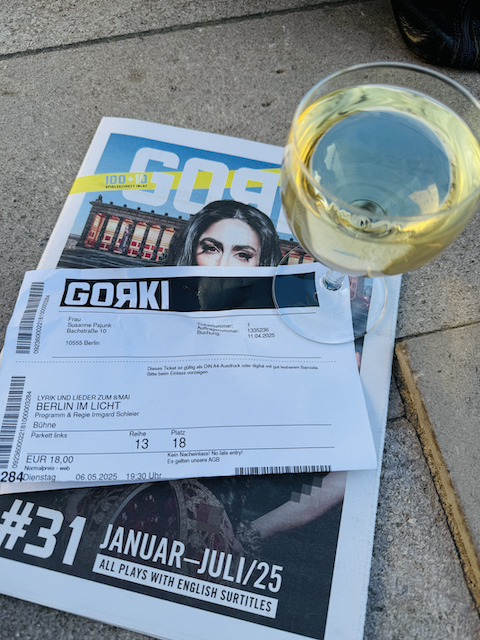

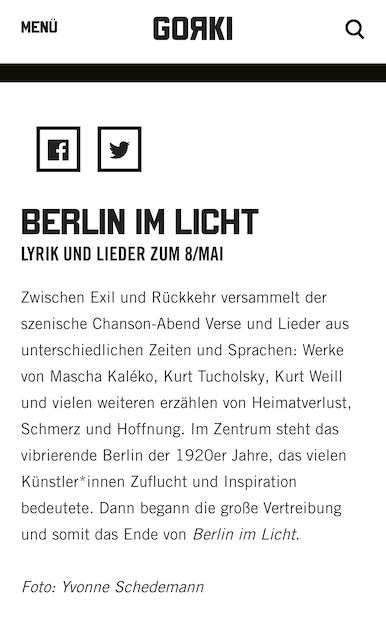

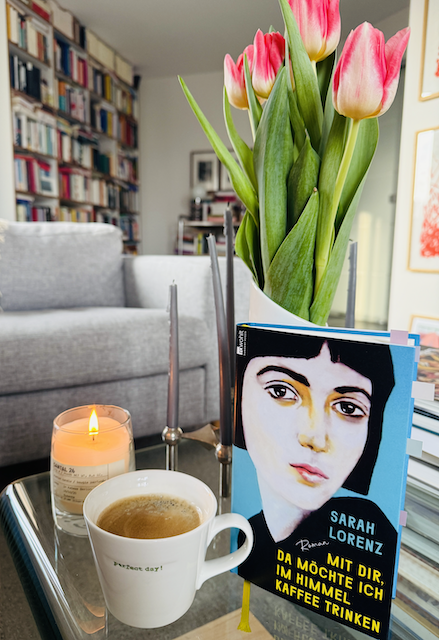

2012 erschien bei dtv eine vierbändige Gesamtausgabe ihrer Werke, die das Interesse an dem Werk der Dichterin wiederaufleben ließ. In diesen Tagen ist – wie bereits erwähnt – eine besondere Kaléko-Renaissance spürbar. Es gibt wunderbare Vertonungen der Gedichte von Dota Kerr, zuletzt habe ich wiederum das sehr berührende, zum Teil auch bestürzende Buch von Sarah Lorenz gelesen, die mit der Dichterin einen ganz besonderen Dialog führt. „Berlin im Licht“ – so hieß ein Abend mit der großartigen Eva Mattes, den ich gerade erst im Gorki-Theater erlebt habe. Am Abend des 8. Mai 2025, in Berlin ein Feiertag, werde ich wiederum in das legendäre SO36 gehen, hier werden sich einige Hip-Hop-Künstlerinnen mit den Werken von Mascha Kaléko, Nelly Sachs, Erika Mann e. a. auf der Veranstaltung „In dieser Zeit – Lesungen zum Tag der Bücherverbrennung“ widmen. Ich bin sehr gespannt und sicher, Mascha hätte es gefallen, dass sich so unterschiedliche „freche“, starke Frauen mit ihren Worten intensiv und individuell auseinandersetzen.

Noch ein PS: Warum in meiner Headline „Déjà-vu“ vorkommt?

Weil mich die Beschäftigung mit dem exemplarischen Schicksal von Mascha Kaléko wieder daran erinnert hat, wie einerseits schleichend und andererseits sehr rasant eine doch recht gute Welt nicht mehr so sein kann, wie sie einmal war. Waren die Jahre der Weimarer Republik ganz sicherlich nicht nur „leuchtend“, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, so gab es aber doch bereits das, was wir heute als „Diversity“ bezeichnen. Gerade in Berlin wurde schon früh vieles ausgelebt, was andernorts nicht möglich war. Und nicht nur in der queer community. Frauen waren selbstbewusste Angestellte, gingen alleine aus, trauten sich zu, in ehemals männlichen Domänen zu reüssieren. Anders zu sein war angesagt, Vielfalt – auch in religiöser Sicht – war möglich. Doch plötzlich wird die Antwort auf die Frage „Wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen?“ für viele lebensrettend. Sollte es so etwas wie eine Lehre aus der Geschichte geben, so ist es für mich jener Aufruf an mich selbst, mehr als wachsam zu sein und alles dafür zu tun, damit auch unsere Jahre nicht schon bald aufhören zu leuchten.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin