Brigitte Benkemouns inspirierende Recherche auf den Spuren der Frau, die als Picassos „Femme qui pleure“ in die Kunstgeschichte einging

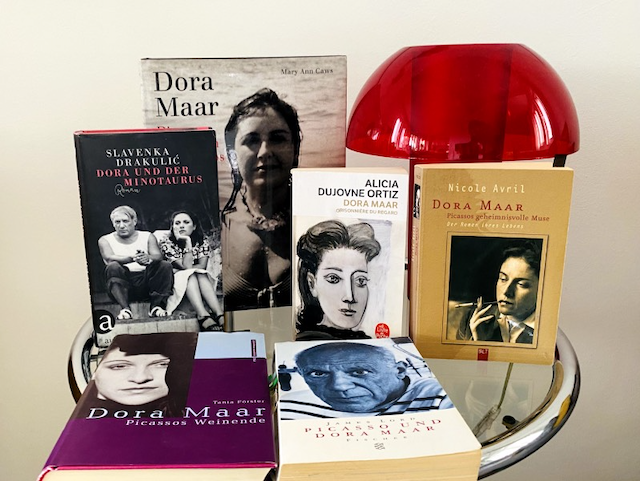

Mit der Lektüre dieses besonderen Buches der Französin Brigitte Benkemoun hat vieles bei mir begonnen.

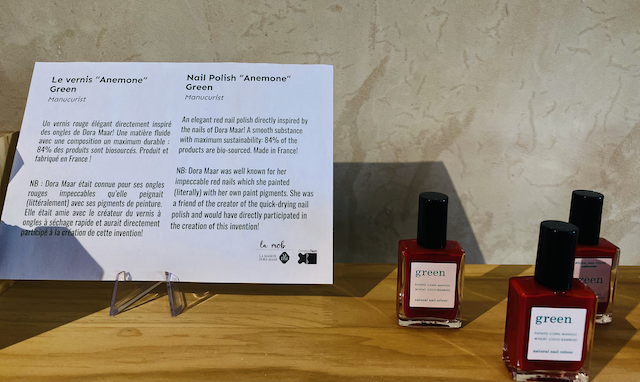

Auf jeden Fall ein sehr nachhaltiges Interesse an der Person Dora Maar, die ich einst nur als Motiv von Pablo Picasso kannte, sie war die im Sessel sitzende Frau mit den manikürten, rot lackierten Fingernägeln, die aus vielen Öl-Porträts des Malers aus den 30er und 40er Jahren bekannt ist. Später hat sie sich vor allem als „Die weinende Frau“ – „La Femme qui pleure“ – verankert.

Aber das ist eben nur eine Rolle der Dora Maar, die des Modells und der schönen, elegant in Balenciaga gekleideten Muse an der Seite des genialen Künstlers. Schon lange vor der Liaison mit Picasso, die 1936 im Pariser Café „Les Deux Magots“ ihren Anfang nahm, hatte sich Dora Maar als surrealistische Fotografin einen Namen gemacht.

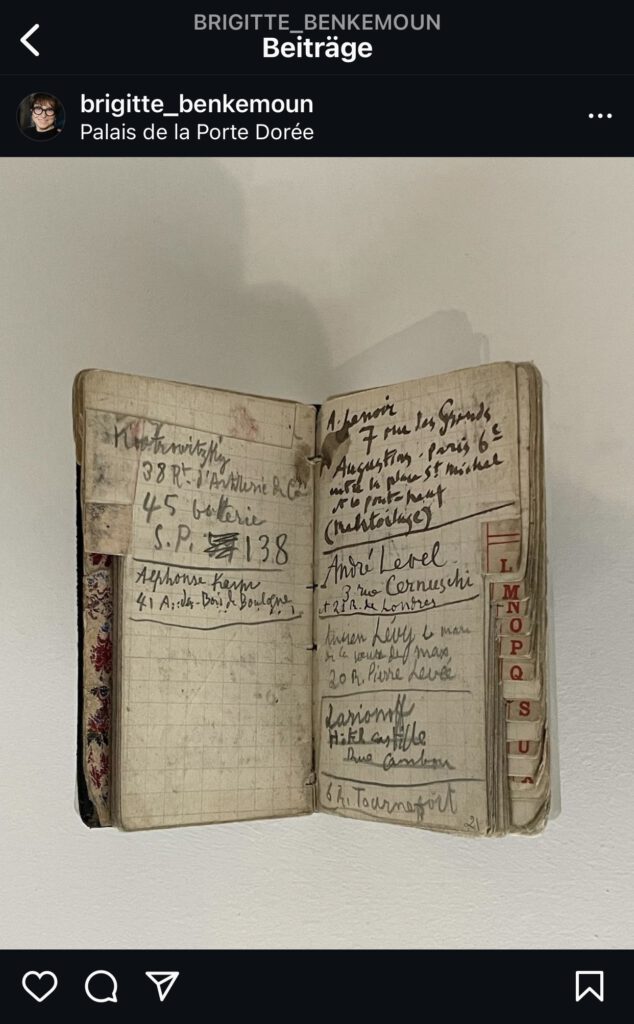

Sie gehörte zu der Gruppe um André Breton, arbeitete mit Man Ray zusammen und verdiente ihr eigenes Geld als Auftragsfotografin unter anderem auch für Modemagazine. Eine Zäsur in ihrem Leben stellte aber sicherlich die Begegnung mit Picasso dar, danach war für sie nichts mehr wie zuvor. Brigitte Benkemoun nähert sich diesem Leben mit einem ausgesprochen kunstvollen Kniff. Sie berichtet zu Beginn des Buches, dass sie für ihren Mann über Ebay eine Vintage-Hermes-Brieftasche ersteigert hat, als sie diese auspackt, fällt ein kleines, antikes Adressbuch heraus.

Relativ schnell wird Benkemoun klar, welches Adressbuch sie in den Händen hält.

Relativ schnell wird der Journalistin bewusst, dass sich hier von A bis Z einige berühmte Namen versammeln, neben Cocteau, Èluard und Cartier-Bresson stehen aber auch die Adressen der Maniküre oder des Maurers in der Provence. Es dauert eine Weile, bis Benkemoun aus diesen Mosaiksteinchen die Identität der Besitzerin dieses Büchleins zusammensetzt.

Wahrscheinlich waren es gerade die Adressen des täglichen Lebens – die der Handwerker im Luberon -, die den letzten Hinweis gaben, denn hier verbrachte Dora Maar viele Jahre ihres Lebens – in ihrem Haus in Ménerbes.

Benkemoun arbeitet sich durch das Adressbuch und schafft es so, das Leben Dora Maars aus vielen Perspektive zu beleuchten. Dora begegnet uns als Kind mit ihren Eltern in Argentinien, als junge ambitionierte Frau und Fotografin, die schon früh einen gerade für die Zeit, in der sie lebte, sehr unabhängigen Weg ging. Ja, dann lernt man sie natürlich auch mit Picasso und seiner Entourage kennen. Sicherlich auch für mich die spannendste Phase mit den interessantesten Charakteren, dazu den legendären Pariser Orten. Man sitzt in der Brasserie „Lipp“ oder dem „Deux Magots“, kann sich allzu gut vorstellen, wie die Abende im „Catalan“ um die Ecke der Wohnungen der beiden verlaufen sind.

Dora findet für Picasso das große Atelier in der Rue Des Grands Augustins auf der Rive Gauche, sie wohnt gleich daneben in ihrem Appartement in der Rue de Savoie. Dort wird ihre Pariser Adresse auch dann noch sein, als sie längst gegen eine jüngere Frau, Francoise Gilot, ausgetauscht worden ist. Doch dies ging keineswegs spurlos an Dora vorbei.

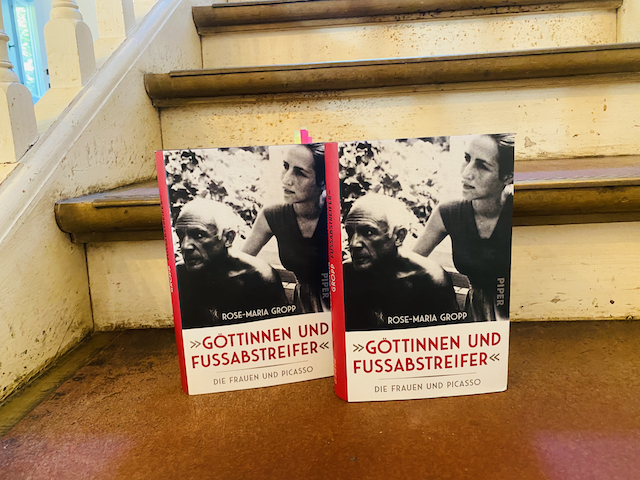

Sie war Picassos Begleiterin während der Zeit der Pariser Besatzung, vor dem Zweiten Weltkrieg, als der gebürtige Katalane an dem für den spanischen Expo-Pavillon in Auftrag gegebenen monumentalem Werk „La Guernica“ arbeitete, war sie es, die das „Making-Of“ fotografisch und filmisch begleitet hat. Ja, man sagt ihr sogar nach, an dem Werk künstlerisch mitgearbeitet zu haben. Natürlich profitierte Picasso von dieser Möglichkeit der Dokumentation, die zur Entstehungszeit des Werks im Jahr 1937 im Vergleich zu heute eher etwas Besonderes war. Keineswegs war sie lediglich seine „Muse“, wie Dora Maar auch gerne in der Picasso-Literatur bezeichnet wird. In einem erst im letzten Jahr erschienenen Buch beschreibt Rosa-Maria Gropp sehr informativ das Verhältnis des Künstlers zu den Frauen seines Lebens zwischen den Polen „Göttinnen und Fußabstreifer“.

Picassos Werk wurde durch Dora Maar so intensiv fotografisch begleitet wie nie zuvor, gleichzeitig sorgte er aber dafür, dass sie sich mehr und mehr von der Fotografie, ihrer eigenen Kunstform, abwandte und sich der Malerei widmete. Picasso hielt – wie viele seiner Zeitgenossen – die Fotografie für eine minderwertige Kunstform, die weit unter der der bildenden Kunst rangierte.

Seine Freundin fügte sich, die Malerei, die man von ihr aus dieser Zeit kennt, wirkt nur leider sehr epigonal, dem Stil ihres Gefährten mehr als verpflichtet. Diese Absage an die Fotografie zeigt bereits ein erstes Aufgeben der eigenen Persönlichkeit, war es bislang definitiv die Fotografie, mit der sie ihr Geld verdiente und sich künstlerisch ausdrückte. Nach dem Bruch mit Picasso hat Maar einen Nervenzusammenbruch, so findet sich in dem Adressbuch auch die Eintragung zu Jaques Lacan, der Name des bekannten französischen Psychiaters und Psychoanalytikers, der sich der Künstlerin auf Picassos Wunsch annimmt.

Erst langsam wird Dora Maar wieder genesen, und dies auch zunächst fern von Paris. Als „cadeau de rupture“ erhält sie von Picasso ein sehr renovierungsbedürftiges Steinhaus in dem kleinen Dorf Ménerbes in der Provence, er hatte es einst gegen ein Gemälde eingetauscht. Wie eine Einsiedlerin wird sie dort viel Zeit verbringen, wenig Kontakt zu den dort Lebenden pflegen, hin und wieder trifft sie sich mit Pariser Bekannten, die sich in der Nähe aufhalten, wie z. B. dem Kunsthistoriker und Sammler Douglas Cooper. Auch ihre Freundin Jaqueline Lamba, die an der Seite ihres früheren Ehemanns André Breton die Exil-Jahre in den USA verbringt, kommt mir ihrer Tochter Aube und ihrer neuen Liebe David Hare zu Besuch. Dies ist aber die absolute Ausnahme, Gäste lädt Maar eher zum Lunch in ein nahe gelegenes Restaurant ein, ihre eigenen vier Wände sind ihr gehütetes Refugium.

Sehr bescheiden wird sie dort die Jahre verbringen, unterbrochen durch wenige Wochen, die sie dann wieder in ihrem Appartement in Paris verbringt. Hier wiederum lagern Kunstwerke von unschätzbarem Wert, denn alles, was sie je von Picasso erhalten hat, wird hier gehortet. Portraits genauso wie kleine Skizzen auf Café-Streichholzschachteln oder die Insekten, die Picasso auf ihre Wand gezeichnet hat, alles wird archiviert und nur im äußersten Notfall, wenn eine Handwerkerrechnung z. B. bezahlt werden muss, versilbert. So findet sich zum Beispiel Heinz Berggruens Namen in dem Adressbuch, auch er versuchte anlässlich eines Besuchs in der Rue de Savoie Maar davon zu überzeugen, ihm ein Picasso-Porträt, das der Künstler von ihr in Öl gemalt hat, zu erstehen. Mit mäßigem Erfolg, den hatte er erst anlässlich der Versteigerung ihres Nachlasses im Herbst 1998 in Paris.

Benkemouns Buch ist im Grunde keine klassische Biografie, sie springt – je nach ausgegrabener Adresse – auch zeitlich, aber genau das macht den Reiz des Buches aus. Maar wurde 90 Jahre alt, sie starb 1997 in Paris. Wir erleben mit ihr also fast das gesamte 20. Jahrhundert, erhalten zudem Einblicke in zahlreiche Künstlerbiografien, die gestreift werden. Und genau das ist es, was mich an diesem Buch fasziniert hat.

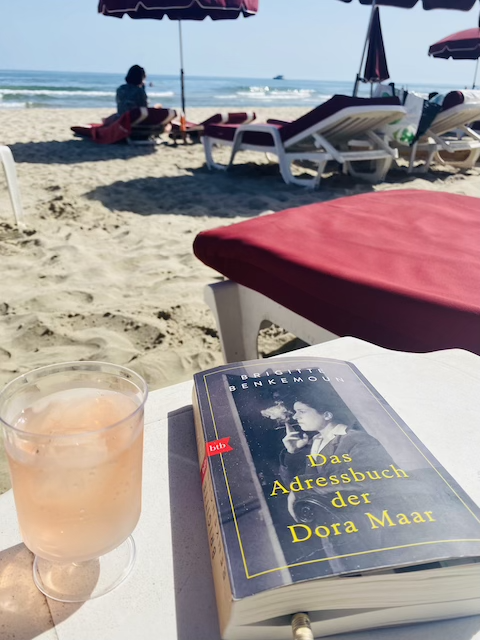

Es war für mich der Anfang einer Recherche-Reise – und das nicht nur literarisch, sondern auch tatsächlich. Ich begab mich zunächst im Sommer 2022 nach Paris und reiste von dort aus mit dem TGV nach Montpellier. Das Adressbuch begleitete mich bis an den Strand „La Plagette“ und nach Sète, ich war angefixt, wollte definitiv mehr über diese Frau erfahren, mich selbst auf Spurensuche begeben. Natürlich musste ich auch nach Ménerbes. Mit dem Mietwagen fuhr ich bei gefühlt 40 Grad im Schatten in den Luberon, meine absolute Lieblingsgegend in Südfrankreich. Und ich hatte Glück, ich erwischte die Lavendelblüte, musste oftmals rechts ranfahren, um wie ein Insta-Girl die violette Pracht in der flirrenden Hitze einzufangen und die Cigales zu hören.

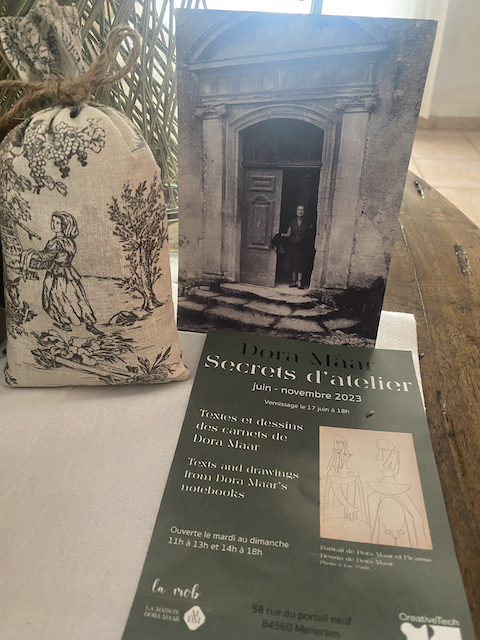

Natürlich musste ich auch nach Ménerbes, ich wollte es unbedingt mit eigenen Augen sehen: Das Maison Dora Maar, das heute als Kulturzentrum, Salon, Ausstellungs- und Atelierhaus sowie Unterbringung zahlreicher Artists in Residence dient www.maisondoramaar.org

Ich buchte eine Führung und hatte das Glück, ganz alleine von einer Studentin durch Doras altes Haus geführt zu werden. Ich wusste, ich komme wieder, dann mit sehr viel mehr Zeit.

Ein ganzer Juni im Luberon

Und so war es, im Juni 2023 mietete ich mich in Lacoste ein, um gleich nebenan in Ménerbes an einigen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Ich lernte dabei auch Gwen Strauss, die Leiterin des Maison, kennen. Ich nahm aber auch Kontakt zu Brigitte Benkemoun auf, die nicht weit entfernt in Arles ein ganz besonderes Haus bewohnt, wie ich später recherchiert habe, die Villa Benkemoun www.villabenkemoun.fr

Dora Maar ist nie wieder eine Beziehung eingegangen,

„nach Picasso kommt nur noch Gott“,

ob dieses Zitat wirklich von ihr oder doch eher von Picasso selbst stammt, ist bis heute nicht geklärt. Im Luberon lebte sie auch ihre exzessive Hinwendung zum Katholizismus aus, was wiederum absolut nicht mein Thema ist, dennoch besuchte ich die Abbaie Saint-Hilaire zwischen Lacoste und Ménerbes. Hier gab sich Maar häufig ihren Morgengebeten hin, für zwei Euro in die Spendenbox nahm ich das unausweichliche Lavendelsäckchen mit, das noch heute neben meinem Berliner Bett liegt.

Doras Mofa wiederum steht in dem Ausstellungsraum in ihrem Haus, „la Mob“ hat diesem Bereich der Maison – dem „Devotionalien-Shop“ – seinen Namen gegeben. Damit sauste Maar eher lebenshungrig durch die Gegend in Richtung Roussillon, die menschenleeren Landschaften finden sich in ihren eher kleinformatigen Ölbildern und Aquarellen wieder.

Als ich das erste Mal in diesem Haus war, einen Blick aus dem Fenster in die wunderschöne Ebene warf, glaubte ich, gut nachvollziehen zu können, dass dies der Ort war, in dem „ihre Seele wieder gesunden konnte“, wie es an einer Stelle in dem Buch heißt. Gleichzeitig sah ich auf historischen Fotos, dass sie nur in zwei Räumen wirklich wohnte, all das, was heute wie der provenzalische Traum anmutet, war einst eher karg und beschwerlich – vor allem im Winter. Ich fragte mich, wie sehr muss Picasso sie verletzt haben. Wie war es möglich, dass sie es schleichend zugelassen hat, dass er so sehr von ihrem Leben und Sein Besitz ergriffen hat, dass nur noch der komplette Rückzug von ihm und seiner Welt für sie lebbar wurde.

Bis heute reizt mich diese Frage und bringt mich zu zahlreichen anderen Veröffentlichungen und Kunstwerken, die sich ebenfalls mit diesem Thema „Die Frau an der Seite eines starken Mannes“ – oder sollte man eher hinter einem starken Mann sagen? – beschäftigen. In gewisser Weise ist daher der Besuch der Maison Doras Maar auch der Beginn meiner intensiven Recherche-Reise – unterwegs, aber auch zu Hause in Berlin. Sie führt mich zu den individuellen, meistens weiblichen Wegen zur Unabhängigkeit oder auch dem Erreichen einer eigenen kreativen Lebensform. Und die darf gerne sehr viel lustvoller sein als jene von Dora Maar.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin