Noch vor Kurzem habe ich eine Diskussion darüber geführt, ob Brecht überhaupt noch auf den Lehrplan eines Deutschunterrichts gehört, ist Brecht nicht längst „zum Brechen“? Und meine spontane Antwort damals wie heute lautet: Oh nein!!! Der Mann ist aktueller denn je und wird immer meine Passion bleiben. Alleine ein Blick in seine „Svendborger Gedichte“, die in der Emigration entstanden sind, offenbaren eine traurige Aktualität, allen voran die „Gedanken über die Dauer des Exils“, die 1938 in Dänemark notiert wurden. Tatsächlich war die „Dreigroschenoper“ auch das erste Stück, das ich nach der langen Corona-Auszeit, da die Spielstätten geschlossen blieben, im August 2021 gesehen habe. Fast Lampenfieber hatten wir, als wir uns mit Maske und Corona-Test bei gefühlt 40 Grad am Schiffbauerdamm im Berliner Ensemble eingefunden haben. Alle Besucher, die den Vorab-Check absolviert haben, erhielten ein gelbes Bändchen, wir fühlten uns wie auf einem Festival. Unsere Freundin Doris Decker ist die Saxofonistin des Orchesters der Dreigroschenoper, auf sie waren wir natürlich besonders neugierig, und es war einfach nur großartig. Ein absolutes Spektakel spielte sich auf der Bühne ab, seither wird die „Dreigroschenoper“ des Berliner Ensembles international gefeiert und ist regelmäßig auf Tournee, zuletzt sogar in Australien. Aber immer, wenn die Oper am Schiffbauerdamm gezeigt wird, sollte man die Chance nutzen, um Tickets zu kaufen und sich davon zu überzeugen, wie aktuell das zuerst genau hier am 31. August 1928 uraufgeführte Stück heute noch ist. Es war definitiv einer der größten Theatererfolge im babylonischen Berlin der sogenannten „goldenen Zwanziger Jahre“.

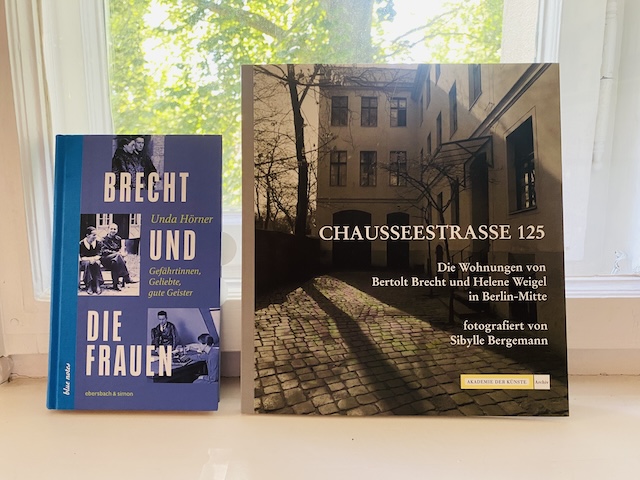

Aber nun haben wir die Corona-Zeit zum Glück lange hinter uns gelassen, an einem Sonntag im Juli 2024 machen wir uns auf dem Weg nach Mitte, im Grunde in die Nachbarschaft des Berliner Ensembles, um Helene Weigel und Bertolt Brecht einen Besuch abzustatten. Wer noch nicht dort war, sollte es nachholen und eine Stunde in der Chausseestraße 125 verbringen. Stündlich werden dort Führungen durch die Räume angeboten, die noch komplett wie einst eingerichtet sind.

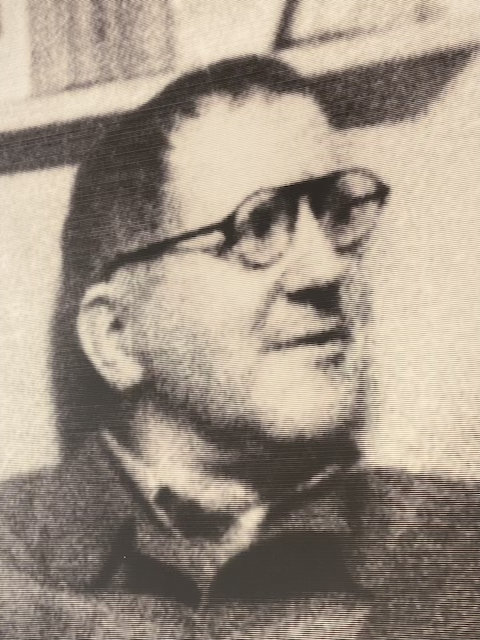

Nach fast 16-jährigem Exil sind Helene Weigel und Bertolt Brecht im Jahr 1948 bewusst nach Ost-Berlin zurückgekehrt, nach den Jahren zuletzt in Kalifornien, die mit dem Verhör Brechts vor dem „Ausschuss für unamerikanische Umtriebe“ im Oktober 1947 endeten, wollten sie ihren kulturellen Beitrag an dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft leisten. Nach vielen Gast-Inszenierungen am Deutschen Theater wurde endlich – im Frühling 1954 – ein langgehegter Wunsch wahr, Brecht und Weigel erhielten ein eigenes Theater am Schiffbauerdamm, dort, wo einst die Dreigroschenoper Triumphe gefeiert hat, wird nun das „Berliner Ensemble“ seinen Sitz haben.

„Das Hauptgeschäft von Brecht und Helene Weigel war der Aufbau des Berliner Ensembles, nach dem Urteil von Hannah Arendt ‚vielleicht die hervorragendste kulturelle Leistung im Deutschland der Nachkriegszeit.'“ (zitiert nach „Chausseestraße 125“)

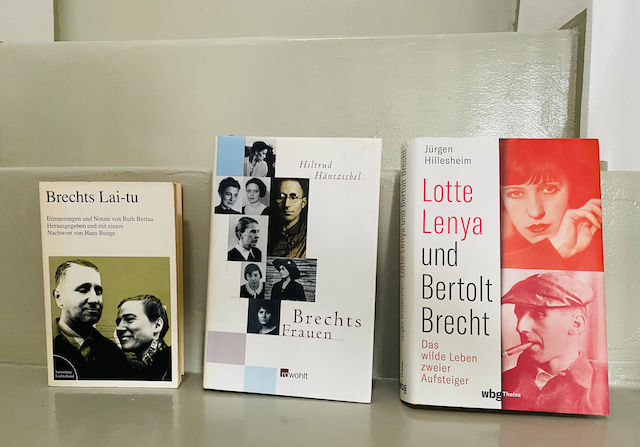

Weigel wird zur Intendantin ernannt, Brecht wiederum fungiert als künstlerischer Leiter. Wie bereits im Exil zeigt sich auch wieder hier Weigels Pragmatismus und ihr ausgezeichnetes Organisationstalent, er ließ ihr den Vortritt als Intendantin, dies hört sich fast selbstlos an, aber es zeigt vielleicht auch, dass Brecht in den Aufgaben der Intendanz nicht unbedingt seine Kernkomptenz sah. In Berlin wird es erneut Helene Weigel sein, die den Wohnraum organisiert und möbliert, alles Wesentliche am Laufen hält, für Lebensmittel sorgt, was durchaus eine Herausforderung sein konnte in den ersten Jahren der DDR, im Privaten wie im Theater wird sie sich um alles und jeden kümmern. Auch das wird in dem interessanten Bändchen „Brecht und die Frauen“ von Unda Hörner sehr transparent, die Weigel ist die starke Frau – im Exil allerdings eher hinter Brecht, nun endlich wieder mindestens neben ihm. Während er immer geschrieben hat in den 15 Jahren der Emigration, zuletzt auch an Drehbüchern für Hollywood (wenn auch mit mäßigem Erfolg), so konnte sie in den für eine Schauspielerin so wichtigen 30er und 40er Jahren so gut wie keine Rollen ergattern. Es lag sicherlich vor allem an den mangelnden Sprachkenntnissen im Exil, für Hollywood hatte sie auch ganz einfach nicht den richtigen Look.

Tatsächlich atme ich jedes Mal richtig auf, wenn die Sprache auf Weigel in ihrer Paraderolle als „Mutter Courage“ und Intendantin des Ensembles kommt, denn diese Entwicklung wirkt wie die Kür, die sie dann mit immerhin 54 Jahren in Ost-Berlin erlebt. Allerdings war die Kooperation mit dem Staat, der das prominente Paar einst hofiert hat und stolz darauf war, dass es hier leben und arbeiten wollte, durchaus problematisch. Brechts Auffassung von Theater wurde zuweilen als dekadent und subversiv kritisiert, es war wohl häufig ein Jonglieren:

„Wir waren nicht das, was sie wollten, aber sie wollten auch nicht verlieren, was sie mit uns hatten …“ (Helene Weigel)

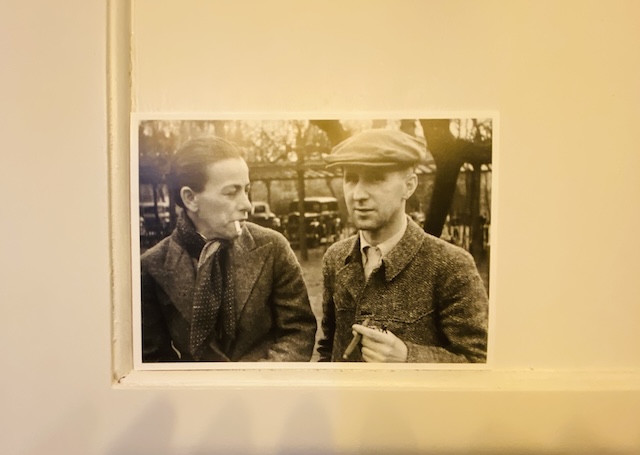

Der Mitarbeiterin des Brecht-Hauses, die uns an jenem Sonntag durch die beiden Wohnungen in der Chausseestraße 125 führt, gelingt es immer wieder, den Alltag dieses sehr unabhängigen Paares in den Räumen zu skizzieren. Brecht zieht 1954 in die obere Etage ein, auch hier schafft es Helli, wie er sie nennt, alles nach seinen Gepflogenheiten zu möblieren. So gibt es zahlreiche Tische in seinem Arbeitszimmer, an denen er an den verschiedenen Projekten arbeitet, ein Modell, das mir selbst richtig gut gefallen könnte. Hier empfing er auch seine zahlreichen Mitarbeiter aus dem Theater, auf jedem Tisch standen und stehen daher massive Messingteller, die als Aschenbecher dienten. Fotografieren ist im Inneren dieser Räume untersagt, es wurde seit dem Tod Brechts am 14. August 1956 in eben jenem kleinen Schlafzimmer auf der gesamten Etage nichts verändert, so heißt es. Die Bücherregale sind unverändert bestückt, auf dem Nachttisch sieht man noch immer die inzwischen vergilbte Zeitung, die seit seinem Todestag dort liegt.

Während die oberen Räume eher schlicht gestaltet sind, hier und da macht sich auch Brechts Affinität zu asiatischer Kunst bemerkbar, fällt doch auf, dass auf Weigels unterer Etage eine andere Atmosphäre spürbar ist. Unsere Begleiterin mutmaßt, dass Weigel den bürgerlichen Wiener Stil ihrer jüdischen Eltern hier wieder aufleben ließ, ihre Eltern haben sich ihren Warnungen widersetzt, blieben in Österreich und haben so den Holocaust nicht überlebt. Geht man von den Brechtschen Bühnenbildern des epischen Theaters aus, so hätte man hier sicherlich sehr viel mehr Kargheit oder „Moderne“ erwartet, aber es scheint, dass sich Weigel in ihren Räumen auf sich und ihre Herkunft besonnen hat. Gleichzeitig setzte sie eine Art Kontrapunkt zu der Einrichtungsästhetik der DDR der 60er Jahre. In einer Zeit, da in vielen neuen Wohnungen in Ost-Berlin auch genormte Schrankwand Einzug genommen hat, setzte Weigel auf Tradition, sie bediente sich – so hieß es – an mancher Kiste mit ausrangiertem Geschirr, die auf den Gehwegen der Stadt zu sehen waren. Porzellan mit weiß-blauem Blumenmustern steht zahlreich auf Gesimsen und Schränken in der recht kleinen Küche der Wohnung. Was in diesem Raum auch wieder betont wird, ist Weigels besondere Gabe, eine großzügige Gastgeberin sein zu können, sie zauberte „mal eben“ für große Gruppen auch spontan ein Essen.

So im Übrigen auch immer wieder für die vielen engen Mitarbeiterinnen, mit denen Brecht nicht nur die Arbeit, sondern auch das Bett teilte. Helli zeigte sich kümmernd und tolerant, vielleicht nicht immer, aber doch im Wesentlichen, sonst hätte dieses Beziehungskonstrukt über all die Jahrzehnte nicht funktioniert, es scheint, dass sie die Frau war, ohne die Brechts Leben und Werk undenkbar wäre. Allerdings ist das Thema „Brecht und die Frauen“ so komplex, dass es an dieser Stelle nur kurz gestreift werden kann, ohne all den Facetten, Animositäten, Urheberrechts-Fragwürdigkeiten und Verletzungen auf Seiten der Frauen gerecht werden zu können. Dies ist sicherlich ausreichend Stoff für einen eigenen Post.

In einem Brief an seinen Verleger Peter Suhrkamp schreibt Brecht:

„ich wohne jetzt in der chausseestraße, neben dem ‚französischen‘ friedhof, (…), meine fenster gehen alle auf den friedhofspark hinaus. es ist nicht ohne heiterkeit.“

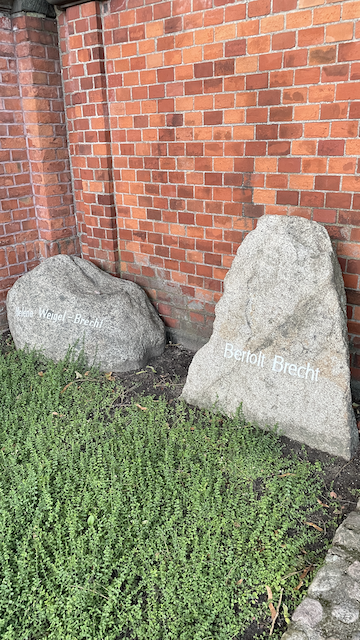

Genau hier – auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof – wird er auch begraben sein, in der Nachbarschaft befinden sich die Gräber der Gefährtinnen Elisabeth Hauptmann und Ruth Berlau. Nach Weigels Tod am 6. Mai 1971 wird das Ehepaar in einer Grabstätte wieder vereint sein, 15 Jahre lang leitet sie alleine das Berliner Ensemble, kümmert sich aber auch intensiv um seinen Nachlass. Bereits am 1. Dezember 1956 gründete Weigel das Bertolt-Brecht-Archiv, es befindet sich auch heute noch in der Chausseestraße 125 und umfasst mehr als eine Million Dokumente, ein Besuch lässt sich hier mit Anmeldung vereinbaren. Zahlreiche der archivierten Fotos stammen übrigens von Brechts ehemaliger dänischen Geliebten Ruth Berlau, die dem Paar nach Berlin folgte. https://www.adk.de/de/archiv/archivabteilungen/bertolt-brecht-archiv/index.htm

Brecht hatte verfügt, dass auf seinem Grabstein nur BRECHT stehen sollte, immerhin ist die Gravur auf Bertolt Brecht reduziert

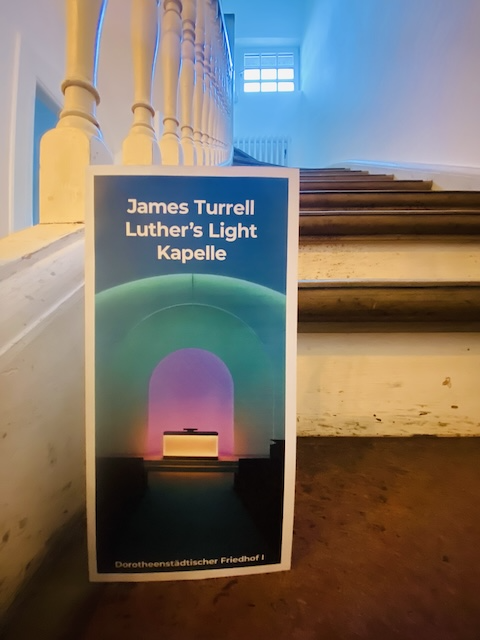

Nach der sehr kurzweiligen Stunde im Brecht-Haus streifen auch wir noch durch den Friedhof, in dem ebenfalls Christa Wolf, Thomas Brasch, Heiner Müller, Fichte und Hegel, aber auch Johannes Rau – um nur einige berühmte Namen zu nennen – ihre letzte Ruhe gefunden haben. Wir entdecken eine Kapelle gleich zu Beginn des Friedhofs mit einer besonderen Lichtinstallation von James Turrell, die hier zu bestimmten Zeiten besucht werden kann. So kehren wir also an einem Samstagabend im Juli zurück in die Chausseestraße 125 und erleben nicht nur dieses besondere Lichtspektakel, sondern auch eine eigene Komposition der Vibrafonistin Taiko Saikõ – „Klang im Licht – Musik zur Blauen Stunde“. Fast meditativ war diese Stunde an diesem sakralen Ort, und tatsächlich fand ich die Nähe zu Brecht und Weigel und ihrem Lebens- und Arbeitsraum hier als etwas Besonderes spürbar. Zeitlos kamen sie mir vor und in bester Gesellschaft.

James Turrell in der Luther’s Light Kappelle

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin