Es geht zunächst los mit Teil 1, denn es sind dann doch ein paar zusammenkommen …

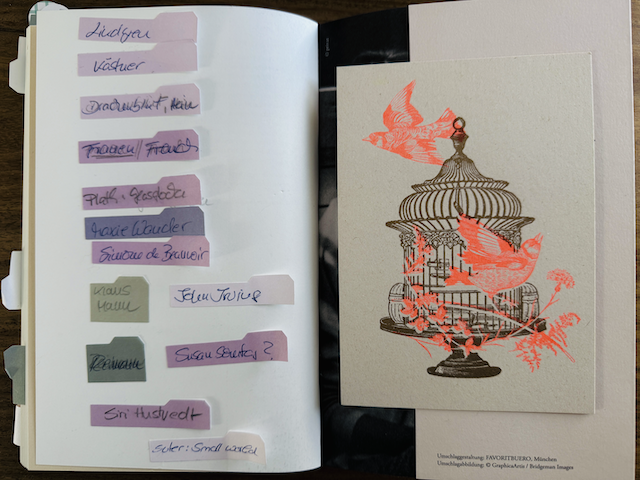

Kürzlich las ich an einem trüben Berliner Januarsonntag in einem Rutsch ein Buch von Elke Heidenreich über Bücher von Frauen, die ihr Leben begleitet und vor allem bereichert haben. Es klebten wieder zahlreiche meiner kleinen Post-Its darin, nachdem ich das Buch am Abend zugeklappt hatte. Viele Passagen brachten etwas in mir zum Klingen, gab es doch einige darin erwähnte Titel, die auch ich gelesen, allerdings längst schon wieder vergessen hatte. Ich nahm meine Post-Its und schrieb spontan Titel und Autorinnen auf, an die ich mich erinnerte, da ich in bestimmten Phasen meines Lebens ihre Bücher – manchmal auch nur das eine Werk – immer wieder gelesen hatte. Ein völlig spontanes Brainstorming, ohne Wertung, einfach nur das, was mir als Erstes in den Sinn kam, ich klebte dieses Patchwork auf die letzte Seite des Heidenreich-Buchs „Hier geht’s lang!“ – der Name ist Programm. Ich kann es nur jedem als Lektüre empfehlen, denn ich bin sicher, dass den wahren Bücher-Liebhaberinnen beim Schmökern sofort die eigene „Lese-Geschichte“ einfallen wird.

Wer in meiner Collage allerdings fehlt, das ist die von Elke Heidenreich zu Recht erwähnte Enid Blyton, vielen wird der Name jetzt nichts (mehr) sagen, sie war eine der erfolgreichsten Bestseller-Autorinnen und einigen bestimmt besser bekannt als die Erfinderin der „Fünf Freunde“ sowie der Geschwister „Hanni und Nanni“. Unvergessen die im Schneiderbuch-Verlag herausgegebenen Bücher, Fortsetzungsgeschichten, von denen ich oft weitere Bände von meinen Gästen auf den Kindergeburtstagen bekam. Mein Bild eines Internats wurde durch die Abenteuer der Zwillinge Hanni und Nanni und den Zusammenhalt mit ihren Schulkameradinnen nachhaltig romantisiert. Schon früh war mir aber wohl schon bewusst, dass diese Schneider-Bücher doch eher etwas zum Weggeben sind, keines davon findet sich heute noch in meinen Beständen, sie wurden verschenkt oder auf dem Flohmarkt verscherbelt.

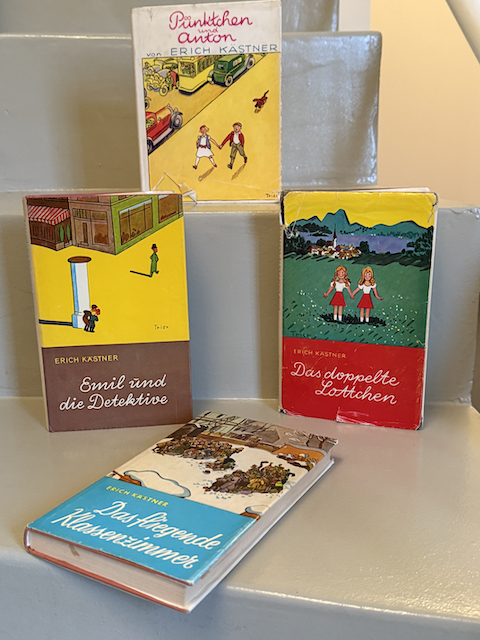

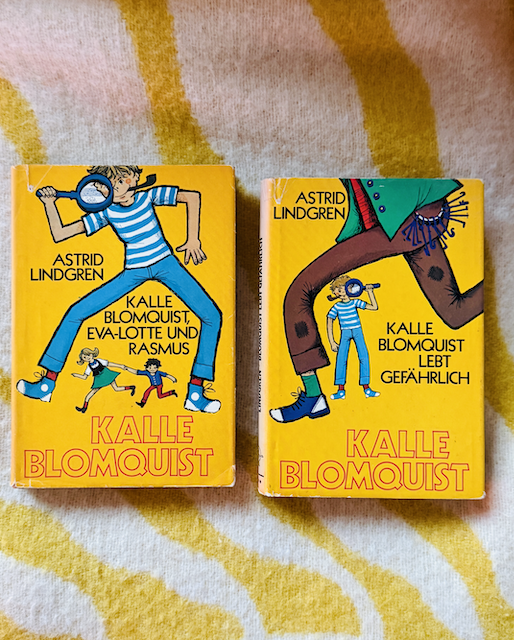

Und weiter geht’s mit meinen Anfängen als „Bücher-Fetischistin“: Es gab auch in jungen Jahren durchaus anspruchsvollere Titel, die bleiben durften, unvergessen die Bücher von Astrid Lindgren, Pipi Langstrumpf begegnete mir eher im Sonntagnachmittagsprogramm, die Bände der Geschichten der „Kinder aus Bullerbü“ aber las ich immer wieder. Ebenso die Detektiv-Abenteuer des Kalle Blomquist. Diese Bücher wanderten auch später bei allen Umzügen von Wohnung zu Wohnung in meine Kartons, begleitet von den Kinderromanen von Erich Kästner. Und tatsächlich muss ich auch heute noch sehr oft an „Pünktchen und Anton“ denken, wenn ich über die Weidendammer Brücke zum Berliner Ensemble gehe. Dort bettelte das gut betuchte Pünktchen abends für ihren armen Freund Anton die amüsierfreudigen Passanten der Friedrichstraße an. Nie hätte ich damals gedacht, dass ich einmal in dieser aufregenden Stadt von Emil nebst seinen Detektiven mein Leben verbringen würde.

Aber wer weiß, vielleicht wusste ich ja durch Pünktchen, Anton und Emil doch schon früh, dass Berlin genau meine Stadt ist …

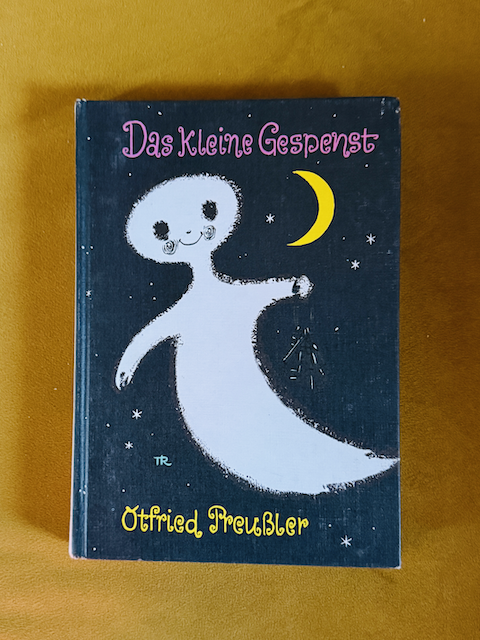

Das Beste an meinen häufigen kleinen Krankheitsauszeiten, die mir meine Mutter in der Schulzeit regelmäßig zugestand, war auch immer die verordnete Bettruhe mit einem neuen Schmöker, den meine Mutter mir schenkte, dazu gab es den unvermeidlichen Johannisbeersaft, der mich gesund machen sollte. So kam ich dann auch an Otfried Preußlers „Das kleine Gespenst“, auf meinem roten Dual-Plattenspieler lauschte ich den Abenteuern der „Kleinen Hexe“. Leider hatte die Schallplatte einen Sprung am Rand, sodass ich immer erst bei ihrem zweiten Abenteuer einsteigen konnte, was mich aber keineswegs störte. Durch das wiederholte Lesen und Hören dieser Geschichten prägten sie sich natürlich nachhaltig ein, sind zum Teil bis heute in meiner Erinnerung sehr präsent. Dazu war ich mir einer Tatsache schon früh bewusst: Das Eintauchen in diese fremden Welten – ob in England auf den Internaten, auf der schwedischen Schären-Insel Saltkrokan oder auch in das Leben des „Untiers von Samarkand“, das ich im Mainzer Weihnachtsmärchen sah – all diese Sphären bereicherten mein Leben in der Provinz um Welten.

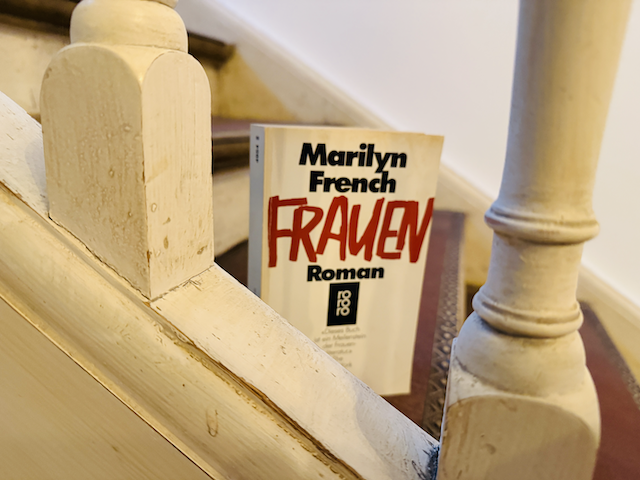

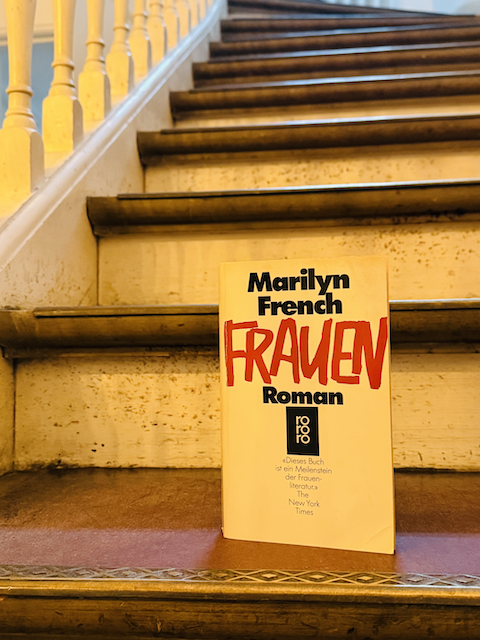

Aber es wird Zeit, einen Sprung zu machen und in die frühe Erwachsenen-Welt einzutauchen. Meine Begeisterung für Bücher brachte mich letztlich in den Deutsch-Leistungskurs, wie es so schön heißt. Tja, die Verbindung von Leistung und Literatur ist keine unbedingt glückliche, sie hat das Zeug dazu, den kreativen und spielerischen Umgang mit der eigenen Sprache eher zu behindern. Immerhin wusste ich ab sofort, wo jedes Komma hinkommt, die Lust an der Literatur der Anderen wurde außerdem weiter angestachelt. Es sind vor allem die Bücher von Frauen, die – ähnlich wie Elke Heidenreich – auch mich im Wesentlichen begeistert und dann auch begleitet haben. Manchmal denke ich sogar, sie haben manche meiner Entscheidungen unterbewusst beeinflusst. Natürlich waren es nicht immer nur die schriftstellerisch brillantesten Lektüren, die diesen Impact haben konnten, manches „kleinere“ Werk schaffte es, mich noch unmittelbarer zu berühren. Und genau an der Stelle kommt nun Marilyn French – mein Aufmacher – ins Spiel. Ich glaube, das 1977 erschienene Buch „Frauen“ habe ich sogar über eine Freundin meiner älteren Schwester Mitte der 80er Jahre kennengelernt, mir war nicht bewusst, dass French eine bekannte US-amerikanische Feministin war, aber ihr Buch hat meinen „weiblichen Blick“ schon am Ende meiner Schulzeit nachhaltig geprägt.

„My goal in life is to change the entire social and economic structure of western civilization, to make it a feminist world.“ Marilyn French

Bei einem meiner letzten Umzüge habe ich mich von diesem Taschenbuch getrennt, es fehlte inzwischen der Einband, dafür hatte ich irgendwann einmal einen fetten Sticker des FU-Berlin Uni-Streiks als Deckblatt auf die erste Innenseite geklebt. Ich zögerte wirklich sehr, hatte einen kurzen Nostalgie-Anfall, bevor ich das zerrupfte Buch dann doch wegwarf. Als ich in diesen Tagen über meine „Top-10“ nachdachte, wurde mir aber schnell klar, dass das Buch wieder in meinen Bestand geholt werden musste – aber genau in der alten rororo-Packerback-Version, also ein klarer Fall für Medimops. Als das Buch ankam, war ich wirklich sehr neugierig, wie es sich heute noch liest. Ich schlug die erste Seite auf, dort war mit einer Handschrift, wie die meiner alten Tante Irene, der Name „Hildegard M., 1986“ notiert. Das machte die Ausgabe für mich umso schöner, denn es könnte sein, dass ich „Frauen“ genau in jenem Jahr erstmals las, dem Jahr meines Abiturs und des Aufbruchs in mein Berliner Leben. Vergilbt sind die Seiten, das war klar, und die Schrift wirkt zwergenhaft. Aber ich habe gleich mit den ersten Seiten begonnen und war sofort wieder in den 70er Jahren mitten im Leben der Protagonistin. Im Zentrum des Romans steht Mira, die nach der Scheidung von ihrem Mann mit Ende dreißig noch mal an die Uni geht, Literatur studiert und dort in einen Freundeskreis emanzipierter Frauen aufgenommen wird. Ich musste nicht allzu viel lesen, da die Erinnerung an die Story ziemlich schnell einsetzte. Und wieder wusste ich, die Schilderung des vorstädtischen Lebens der Mira vor der Uni, in einer Reihenhaus-Siedlung in der amerikanischen Provinz mit 2 Kindern und Karteikarten, in denen sie ihre im starren Turnus zu verrichtende Hausarbeit minutiös eintrug, war damals ein absoluter Kick für mich. So spannend war das spätere Mira-Leben an der Uni mit ihren Freundinnen, ich wusste, das will ich sofort, ohne Umwege, und dazu war mir klar, die Provinz kann nie ein Umfeld sein, in dem mir ein solch „befreites“ Leben gelingen kann.

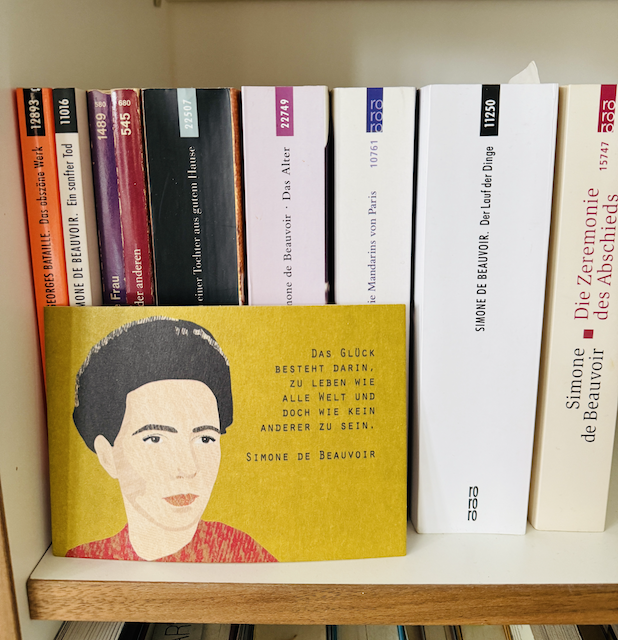

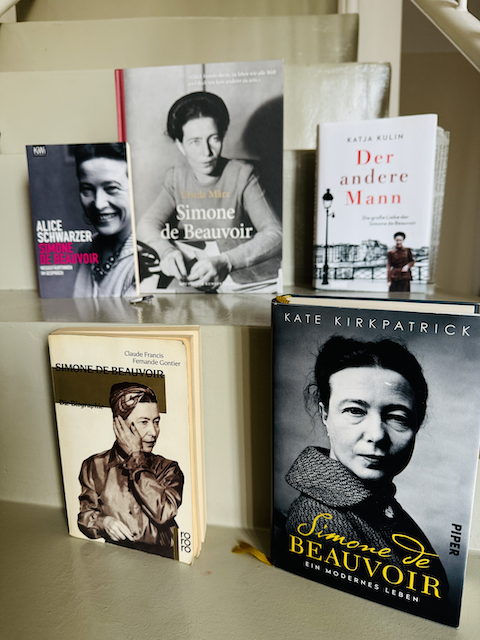

Als ich Marilyn French für diesen Artikel erstmals googelte, erfuhr ich, dass eines ihrer Vorbilder Simone de Beauvoir war, als hätte ich es geahnt, denn in meinem früheren Bücherregal befand sie sich genau in dieser Nachbarschaft. Denn natürlich ist es auch bei mir Simone de Beauvoir, die mich schon lange begleitet. Es ging los mit den „Memoiren einer Tochter aus gutem Hause“, dem ersten Band ihrer mehrteiligen Autobiografie. Noch mehr aber haben mich die späteren Jahre interessiert, Simones intellektuelles Leben in Paris, das war es, das ich im Grunde auch für mich selbst wollte. Rauchend an einem Tisch im Café sitzend an einem Essay schreiben, später dort gleichgesinnte, schlaue Freunde treffen, Vin rouge bis in die Nacht trinken, die ganze Paris-Romantik eben. Wie ein Groupie reiste ich Jahre später noch zu „ihren“ Schreiborten, dem Café „Les Deux Magots“ oder dem daneben gelegenen „Café de Flore“, ich pilgerte auch zu ihrem Grab auf dem „Cimetière Montparnasse“ und war erstaunt, dass ihre Fans sie mit der Niederlegung der Metro-Tickets ehren. Immerhin besser als die vielen Zigaretten-Kippen, die sich auf dem nahe gelegenen Grab von Serge Gainsbourg türmen. Simone de Beauvoirs Leben hat mich immer schon mindestens so sehr beeindruckt wie ihr Werk. Sie war ihrer Zeit voraus, bereits 1949 wurde das für den Feminismus bahnbrechende Werk „Le Deuxième Sexe“ herausgegeben und avancierte zu einem Welterfolg.

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht.“ Simone de Beauvoir in „Das andere Geschlecht“

Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre werden oft in einem Atemzug genannt, sie waren das Intellektuellen-Paar par excellence, und ich denke, dass diese Beziehung für sie Fluch und Segen in einem war. Er verstand sich von Anfang an als der existentialistische Philosoph und brachte sie, die in Philosophie über Leibniz promoviert hatte, dazu, sich zunächst „nur“ als Schriftstellerin zu definieren. Zeit ihres Lebens haben sie sich gesiezt, dazu lebten sie zwar immer in direkter Nachbarschaft auf der Rive Gauche, aber jeweils in getrennten Hotelzimmern bzw. später eigenen Wohnungen. Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 1929 – sie blieben auf ihre Art zusammen, bis er im Jahr 1980 starb. De Beauvoir und Sartre verband eine Art Abkommen, das sie bereits früh in ihrer Beziehung schlossen: Er schlug ihr diesen Liebespakt vor, der besagte, dass sie füreinander immer die Nummer eins sein sollten, es aber sonst auch andere „kontingente“ Liaisons für beide geben dürfe. Transparenz und offene Kommunikation waren weitere Maxime, nichts sollte sich im Geheimen abspielen. Beide stammten aus bourgeoisen Familien, lehnten aber deren Werte und Rituale, wie zum Beispiel auch die Ehe, vehement ab, sodass dieses Lebensarrangement im Grunde zwangsläufig erschien. In der Realität erwies es sich aber wohl vor allem auch für Simone als eine Herausforderung. „Sie kam und blieb“ war einer meiner ersten Romane der Beauvoir, die ich gelesen hatte, das Thema persönliche Besitzansprüche in einer offenen Beziehung steht darin im Fokus. Erst kürzlich wiederum las ich das Buch „Der andere Mann“ von Katja Kulin und erfuhr darin mehr über Simones große Liebe zu dem amerikanischen Schriftsteller Nelson Algren, was „die eine Liebe“ zu Sartre auch wieder in einem anderen Licht erschienen ließ und gleichzeitig die Frage stellte, an welcher Abzweigung entscheidet man sich womöglich gegen das eigene Lebensglück? Simone de Beauvoir entschied sich für ihr Leben in Paris (und Sartre), war mehr alleine als zu zweit, aber intellektuell aktiv und politisch engagiert fast bis zum Schluss, sie starb sechs Jahre nach Sartre 1986 in ihrer Stadt Paris.

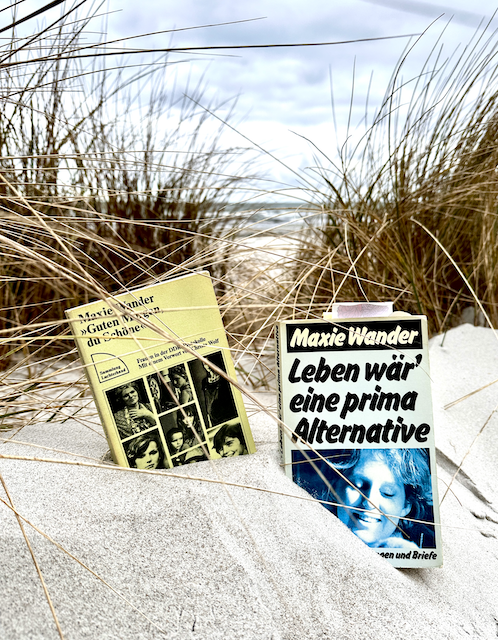

Kurz bevor ich Kurs auf meine Stadt Berlin nahm, begegnete mir noch in Mainz eine ganz andere Autorin: Maxie Wander mit ihrem im Luchterhand-Verlag erschienenen Reportage-Band – im Grunde Tonband-Protokolle – „Guten Morgen, du Schöne“. Erstmals bekam ich durch diese Autorin einen sehr intimen Einblick in das Leben von Frauen in der DDR. Erst vorletzte Woche sah ich zu Hause den im Kino verpassten Film „Die Unbeugsamen 2“, der sogar den Untertitel „Guten Morgen, ihr Schönen!“ trägt, sofort fühlte ich mich an Maxie Wander erinnert. 1977 ist dieses Buch erstmals erschienen und war in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland ein großer Erfolg. Maxie Wander wurde 1933 in Wien geboren, gemeinsam mit ihrem Mann Fred, ein österreichischer Schriftsteller, der als Jude die KZ’s Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, siedelt sie 1958 nach Ost-Berlin über. Natürlich mit den Reise- und Devisen-Privilegien der „Westler“, sie leben in einem Haus in Kleinmachnow unweit der sog. „Zonengrenze“. Dort beginnt auch eine enge Freundschaft mit der ebenfalls in Kleinmachnow wohnenden Schriftstellerin Christa Wolf. Maxie Wander hat sich selbst nie als Autorin bezeichnet, sie produzierte manche Reportagen, war eine gute, charmante Gastgeberin, schrieb intensiv Tagebuch und unterhielt diverse Brieffreundschaften. Sie begleitete ihren Mann oftmals auf Reisen in Schriftstellerheime, die die DDR für ihre Kulturschaffenden in exponierter Lage – z. B. wie hier in Petzow am See – installiert hatte. Es sind gerade diese Beschreibungen der Aufenthalte zum Schreiben, an Tischen mit Blick auf den See, dazu der anschließende Austausch unter Kreativen auf Partys, die mich bereits früh in ihren Bann zogen, so auch in den Tagebüchern von Brigitte Reimann. Maxie Wanders Buch „Leben wär‘ eine prima Alternative“ ist im Grunde eine Zusammenstellung von Tagebuchnotizen, begonnen ein Jahr, bevor die Autorin erst 44 Jahre alt an ihrer Krebserkrankung stirbt.

Das inzwischen schon sehr mitgenommene Buch hatte ich als Studentin Mitte der 80er Jahre im Restaurant „Primo“ am Südstern als günstigen Raubdruck erstanden. Es war die Zeit, da regelmäßig Rosenverkäufer, aber eben auch jene Bücher-Menschen mit den letzten Neuerscheinungen ihre Runden durch Kreuzbergs Kneipen drehten. Ich las dieses Buch an einem Tag, so sehr zog mich diese schonungslose Offenheit in ihren Bann. Vor einigen Monaten nahm ich es nochmals zur Hand, und ja, es funktioniert auch heute noch, denn nach wie vor finde ich es ausgesprochen spannend zu erfahren, wie ein selbst gewählter Weg von Wien nach Ost-Berlin funktionieren kann. Dazu steht ihre Suche nach sich selbst und das Ringen um die eigene Kreativität im Mittelpunkt, sie liebt die Menschen, was sich gerade in den Reportagen zeigt, und auch das Reisen, das „In-Bewegung-Sein“ in der Fremde. Aber es ist vor allem der so beeindruckend schonungslose Umgang mit einem Thema, das zeit- und systemunabhängig ist und mich im Grunde schon von klein auf begleitet: der Tod und das Ringen mit ihm. Genau damit hat mich Maxie Wander auch noch knapp vierzig Jahre später wieder abgeholt.

„Unterwegs sein ist alles. Je fremder die Menschen um dich herum, um so näher kommst du dir selbst. Man findet sich nicht selbst, ehe man andere Menschen gefunden hat!“ (Maxie Wander in „Leben wäre eine wunderbare Alternative“)

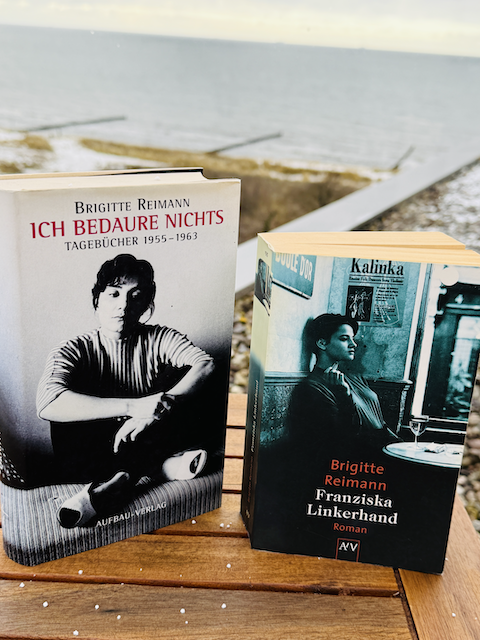

Der Schwenk von Maxie Wander zu Brigitte Reimann ist dann nicht mehr allzu groß, auch sie hatte ein kurzes, aber kreatives Leben, mit nur 39 stirbt Reimann im Jahr 1973, ebenfalls an Krebs. Tatsächlich hatte ich länger damals überlegt, über diese „DDR-Schriftstellerin“ meine Magisterarbeit zu schreiben, habe es dann aber doch verworfen, weil sich so recht kein betreuender bzw. begeisterter Professor finden ließ. Es waren schon die 90er Jahre, die Mauer war längst gefallen, aber noch immer übten die weiblichen Künstler-Biografien in der ehemaligen DDR einen besonderen Reiz auf mich aus. Auch Brigitte Reimann gehörte zu den Schriftstellerinnen, die die Möglichkeit bekamen, gelegentlich in Petzow zu schreiben und zu wohnen. Ich nehme ihren Tagebuchband 1955 bis 1963 mit dem Titel „Ich bedaure nichts“ in die Hand und schaue mir vor allem die Passagen an, die ich damals beim ersten Lesen mit kleinen Post-Its markiert habe. Ein Flyer aus dem „90 Grad“, einem einstigen Club in der Schöneberger Dennewitzstraße, den ich geliebt habe, fällt mir entgegen. Er kündigt eine Party am 24.11.2000 an, bizarr.

Das Leben, das wiederum Reimann in den Tagebuchnotizen beschreibt, hat so gar nichts mit dem dort zelebrierten, hedonistischen Club-Life zu tun. Sie setzt sich mit der Gesellschaft, ihrem Land, der Paarbeziehung und dem Schreiben auseinander. Und natürlich auch mit sich selbst, ist entwaffnend offen. Sie gehört zu der Generation von Schriftstellern, die noch die Phase des Bitterfelder Wegs in der DDR erlebt haben, als es hieß: „Greif zur Feder, Kumpel!“ So leitete auch Brigitte Reimann 1962 in dem Kombinat Schwarze Pumpe einen „Zirkel schreibender Arbeiter“. In dem Film „Hunger auf Leben“ mit der wunderbaren und so perfekt besetzten Martina Gedeck in der Rolle der Schriftstellerin sind auch diese Szenen zu sehen, es lohnt sich, ihn nochmals anzuschauen.

Reimann war von Kindheit an von Krankheiten gezeichnet, so hatte sie Zeit ihres Lebens an den Folgen ihrer Kinderlähmung zu leiden, aber auch das hat nie ihre Attraktivität als Frau und ihre Energie als engagierte Autorin gemindert, was mich immer sehr beeindruckt hat. In ihren Zeilen wird eben jener „Hunger auf Leben“ sehr deutlich, und ich glaube, es ist diese ungebremste Kraft und das „Sich-auf-das-Leben-Stürzen“, das ich an ihr wirklich besonders mag. In Petzow schreibt sie am 4.11.1962 in ihr Tagebuch:

„Als ich den Weg zurückging, durch die Gärten, unter der Sonne, den Mantel offen, hatte ich diesen vertrackten, ganz körperlichen Schmerz in der Brust, den ich kenne, und der zum Glücklichsten dazugehört. (…) Manchmal denke ich darüber nach, wie oft ich geliebt habe, wie oft ich geliebt wurde, ich habe ein wunderschönes Leben, ich bedaure nichts.“

Aber nicht nur ihre vielen Liebschaften sind Thema ihrer Tagebücher, es ist auch sehr viel über Politik, die Zeitgeschichte und ihre eigene Haltung zu den Dingen zu erfahren. Besonders hat mich bereits früh ihr unvollendeter Roman „Franziska Linkerhand“ interessiert. Im Zentrum steht die junge Architektin Franziska, die lieber 30 wilde Jahre wählen würde als 70 brave, ich las sie immer als Reimanns „Alter ego“. Noch heute muss ich an Franziska Linkerhand denken, wenn ich auf der Karl-Marx-Allee fahre, da ich mir ihren Vorgesetzten Reger immer wie den Architekten Hermann Henselmann vorstelle. In dem Jahr, als Brigitte Reimann starb, 1973, beschloss die DDR ein großes Wohnungsaufbauprogramm. Ein Jahr später wird der unfertige Roman veröffentlicht, zehn Jahre hatte die Autorin daran gearbeitet, oftmals mit sich und ihrem Projekt gerungen. In den letzten Jahren, als sie bereits an Krebs erkrankt war und viel Zeit in der Klinik in Buch verbrachte, ist die Arbeit an dem Roman eine Art Lebenselixier. Ihre Heldin Franziska entscheidet sich gegen das Angebot ihres Professors, lichte Prachthäuser und Prestigebauten mitzugestalten, geht stattdessen für den Städtebau in die Provinz nach Neustadt, ein Ort, für den Hoyerswerda wohl Pate stand. Hier sollen Wohnblocks für viele Arbeiter entstehen, „der neue Mensch“ oder auch „die neue Stadt“ stehen dabei im Fokus. Wir alle wissen, wie es im realen Leben ausging. WBS 70 – so hieß die Wohnungsbauserie 70, das Plattenbausystem der DDR, das erstmals 1973 realisiert wurde.

Der Roman „Franziska Linkerhand“ nimmt dies im Grunde vorweg. Die einst sehr ambitionierte junge Architektin hat mehr und mehr Zweifel an der Plattenbauweise der „Schlafstädte“, in denen weder Individualität, Intimität noch gesellschaftliches Engagement aus ihrer Sicht entstehen können. Sie löst sich zunehmend von den hehren Ansprüche und großen Entwürfe ihrer Studentenzeit und hadert mit sich und der Architektur. Grotesk erscheint in der Rückschau die Idee, in diesen so gearteten Plattenbausiedlungen könne „ein neuer Mensch“ entstehen, ja, sogar zynisch, denkt man an die massiven rassistischen Übergriffe im September 1991 in Hoyerswerda, von der aktuellen politischen Entwicklung ganz zu schweigen. Auch vor diesem Hintergrund ist der Roman auch heute noch – und eben nicht nur aufgrund der spannenden und streitbaren Frauenfigur – eine absolut interessante Lektüre.

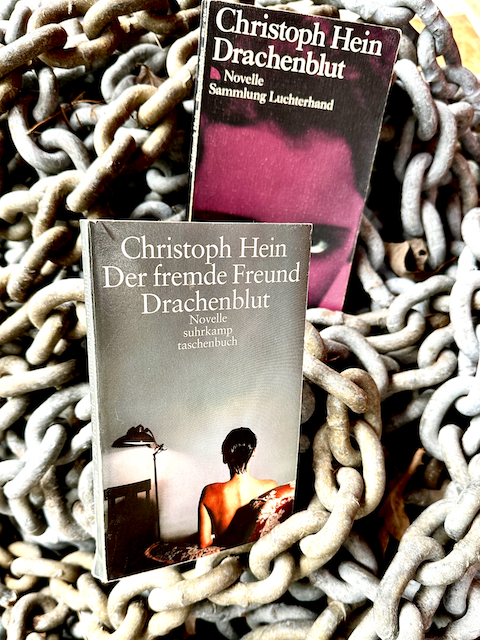

Und ich bleibe in der DDR und bei einer weiteren Frauenfigur, über die nun allerdings ein Mann schreibt, der von mir sehr geschätzte Autor Christoph Hein, der im vergangenen Jahr 80 Jahre alt wurde. Heins Novelle habe ich gleich in zwei Ausgaben, „Drachenblut“, so hieß der von Luchterhand verlegte Text, der erstmals im Jahr 1983 „im Westen“ erschien, ich kaufte 1989 die bereits siebte Auflage. Das Buch war schon ein Jahr zuvor im Ost-Berliner Aufbau-Verlag unter dem Titel „Der fremde Freund“ herausgekommen, diesen Titel trug in der Bundesrepublik jedoch bereits ein Sachbuch, also musste ein neuer her. Wie in Drachenblut gebadet, vom Leben abgehärtet und auf Distanz gehalten, so wirkt die Protagonistin Claudia, eine alleinstehende Ärztin um die 40, in Heins Erzählung. Er nennt sie selbst Novelle, denn tatsächlich passiert in der Geschichte die für die Novelle unverzichtbare „unerhörte Begebenheit“. In dem Apartmenthaus mit 21 Stockwerken und nur 1-Zimmer-Single-Apartments lernt Claudia den Nachbarn Henry kennen. Sie verbringen ein Jahr mehr oder weniger miteinander, dann stirbt Henry, der „fremde Freund“. Die Erzählung setzt am Tag seiner Beerdigung ein und wird aus dem Rückblick in der Ich-Perspektive der Ärztin konstruiert. Da ich diese Zeilen hier festhalte, frage ich mich tatsächlich, wie es kam, dass ich dieses doch atmosphärisch sehr karge und ja, triste Buch spontan auf die Liste meiner persönlichen Top 10 gesetzt habe. Wie schafft es diese Novelle vor allem, eine Frau Anfang / Mitte 20 so zu beschäftigen? Ich nahm mir daher „Drachenblut“ nochmals vor, konnte mich sofort allzu gut daran erinnern, dass es diese besondere Atmosphäre der Einsamkeit und Tristesse war, die Ende der 80er eine Art Sogwirkung auf mich hatte. Ich selbst wohnte damals in einem typischen Berliner Haus der 60er Jahre, das nur aus 1-Zimmer-Wohnungen bestand. Die Bewohner waren vor allem Studentinnen und Krieger-Witwen, so habe es zumindest in Erinnerung. Je mehr ich in den Text eintauche, desto klarer wird mir, dass ich das Buch wie eine „Negativ-Schablone“ damals gelesen hatte. „So wollte ich mal nie enden!“ Zwar war und ist mir immer schon Selbstständigkeit wichtig, ich brauche Phasen des Alleinseins, allerdings niemals um den Preis der Beziehungslosigkeit und Vereinsamung. Die abschließende Passage des Buches wirkt wie eine ironische Pointe:

„Ich wüsste nicht, was mir fehlt. Ich habe es geschafft. Es geht mir gut.“ (Schlusssatz in „Der fremde Freund / Drachenblut“)

Denn an anderer Stelle heißt es: „Ich war überzeugt, dass ich niemals meine Distanz zu Menschen aufgeben durfte, um nicht hintergangen zu werden, um mich nicht selbst zu hintergehen.“ (Drachenblut, S. 56). Wenn ich mich also nochmals diesem „identifikatorischen Lesen“ wie mit Mitte 20 hingebe, so stellt sich heute eine ehrliche Erleichterung bei mir ein, denn ich kann nun, dreißig Jahre später sehr guten Gewissens sagen: „Oh nein, da gibt’s keine Parallelen! Gar keine!“

Insofern ist die Beschäftigung mit den Büchern der eigenen frühen Jahre und die wiederholte Lektüre wie eine Art „Selbsterfahrungs-Trip“ – ich kann es jeder Viel-Leserin ehrlich empfehlen.

Nachdem ich nun in Teil 1 der „Bücher des Lebens“ ziemlich viel in der DDR unterwegs war, wird es in Teil 2 vor allem auch um amerikanische Literatur gehen. So hat mich John Irving lange begleitet, später aber auch Siri Hustvedt. Susan Sontag übt auch schon lange eine gewisse Faszination auf mich aus. Sehr gerne las ich auch die Bücher von Lily Brett, nie aber habe ich mich auf ein Genre festgelegt. Und natürlich gab es auch immer wieder Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, die mich begeistert haben, aber ich bin an der Stelle noch nicht ganz sicher, wer es dann wirklich in Teil 2 der „Bücher des Lebens“ schaffen wird.

Aktuelle Artikel

Last but not least, nun dann eben zum Jahresbeginn – meine persönliche Best-of-Leseliste 2025 – Volume one

29. Januar 2026Ben Becker liest Joseph Roth – ein absolut perfektes Match und ein Plädoyer für diesen großen Schriftsteller

5. November 2025Vom hippen Yoga-Retreat zum grottigen Fango nach Abano – wo der Brutalismus der Seventies auf Grandezza italiana trifft

19. September 2025Folge mir auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Hallo, ich bin Susanne

Ich freue mich auf Dein Feedback auf Insta oder auch via Mail.

Kontakt

susanne@sanschek.berlin